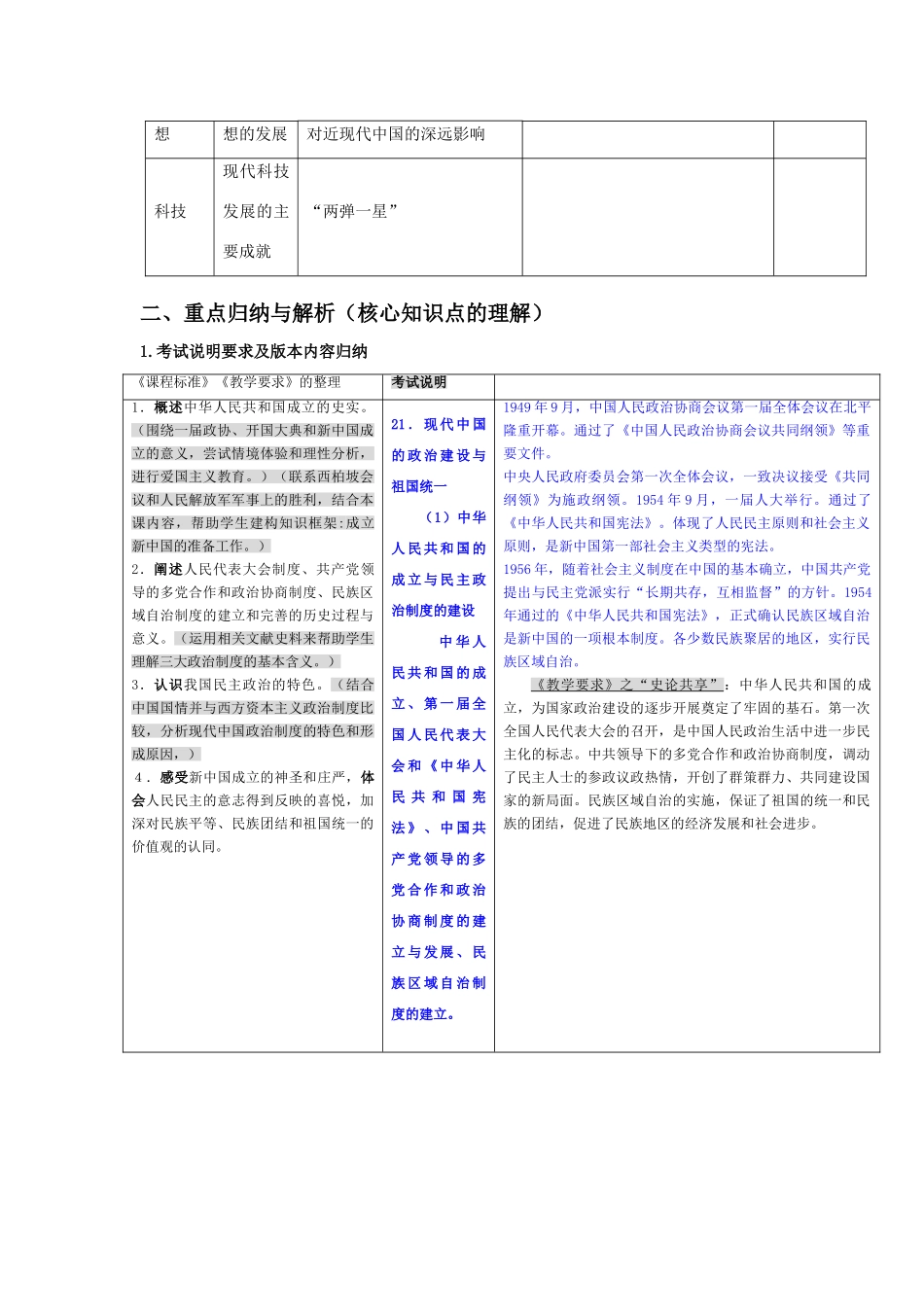

高考历史一轮复习学案新中国1949-1956年过渡时期一、课前预习(核心知识点整理)考点提示具体知识点(考点解析)涉及章节政治新中国成立与民主政治制度的建设中华人民共和国的成立时间、地点、意义1.4.1第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》时间、地点、内容、意义1.4.1中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的建立与发展民族区域自治制度的建立经济20世纪50年代到70年代探索社会主义建设道路的实践过渡时期总路线2.3.1“一五计划”三大改造外交新中国初期的对外关系新中国初期的重大外交活动和平共处五项原则的提出社会生活近代物质生活和社会习俗的变化近代以来服饰变化及其原因指导思毛泽东思毛泽东在社会主义革命和建方面的论著以及思想主张;想想的发展对近现代中国的深远影响科技现代科技发展的主要成就“两弹一星”二、重点归纳与解析(核心知识点的理解)1.考试说明要求及版本内容归纳《课程标准》《教学要求》的整理考试说明1.概述中华人民共和国成立的史实。(围绕一届政协、开国大典和新中国成立的意义,尝试情境体验和理性分析,进行爱国主义教育。)(联系西柏坡会议和人民解放军军事上的胜利,结合本课内容,帮助学生建构知识框架:成立新中国的准备工作。)2.阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善的历史过程与意义。(运用相关文献史料来帮助学生理解三大政治制度的基本含义。)3.认识我国民主政治的特色。(结合中国国情并与西方资本主义政治制度比较,分析现代中国政治制度的特色和形成原因,)4.感受新中国成立的神圣和庄严,体会人民民主的意志得到反映的喜悦,加深对民族平等、民族团结和祖国统一的价值观的认同。21.现代中国的政治建设与祖国统一(1)中华人民共和国的成立与民主政治制度的建设中华人民共和国的成立、第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的建立与发展、民族区域自治制度的建立。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》等重要文件。中央人民政府委员会第一次全体会议,一致决议接受《共同纲领》为施政纲领。1954年9月,一届人大举行。通过了《中华人民共和国宪法》。体现了人民民主原则和社会主义原则,是新中国第一部社会主义类型的宪法。1956年,随着社会主义制度在中国的基本确立,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。1954年通过的《中华人民共和国宪法》,正式确认民族区域自治是新中国的一项根本制度。各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。《教学要求》之“史论共享”:中华人民共和国的成立,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。第一次全国人民代表大会的召开,是中国人民政治生活中进一步民主化的标志。中共领导下的多党合作和政治协商制度,调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。民族区域自治的实施,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。《课程标准》《教学要求》的整理说明1.了解从新中国成立到20世纪50年代中期的重大外交活动。(联系当时的世界形势的风云变化情况,分析中国外交政策制定和调整的背景,)介绍新中国外交活动中的一些精彩片断,增强历史的生动感和鲜活性,引导学生更好地感悟历史。2.理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。和平共处五项原则的意义是多方面的,应当引导学生分层把握并运用史实加以说明。3.体会和平共处五项原则促进人类和平与进步的重要价值。23.现代中国的对外关系(1)新中国初期的对外关系新中国建立初期的重大外交活动、和平共处五项原则。系1954年新中国第一次以大国身份参加日内瓦会议会议。1955年万隆会议是第一次没有殖民主义国家参加的亚非国际会议。周恩来鲜明地提出了“求同存异”的方针.1953年周恩来在会见印度代表团时,首次提出了“和平共处五项原则”,即互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处。成为解决国与国之间问题的基本准则。《教学...