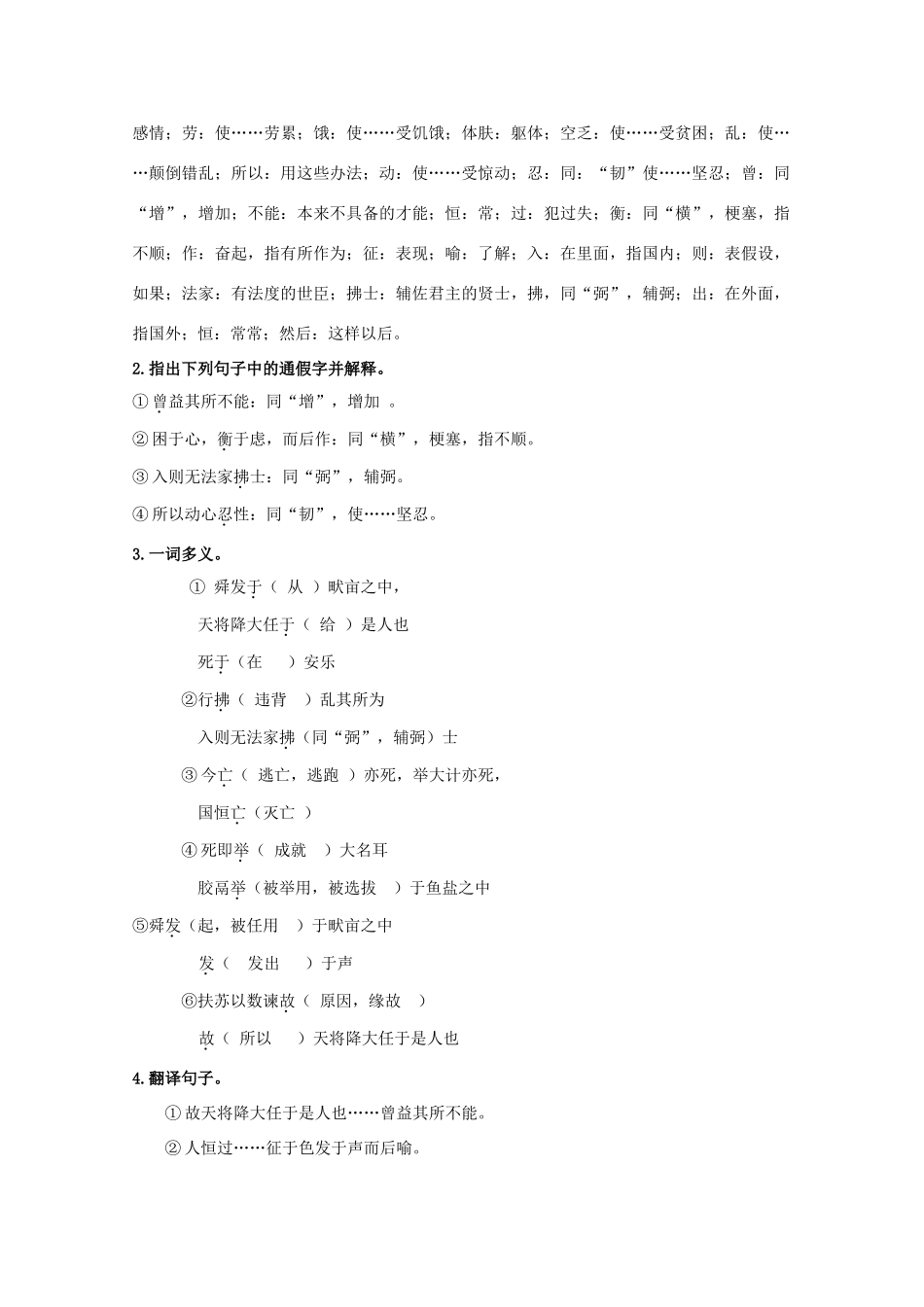

《生于忧患,死于安乐》创新教学设计第一课时教学目标:知识与能力:1.顺畅朗读、背诵课文。2.积累文言词汇。过程与方法:引导学生通过反复朗读,发现问题,疑难字、词、句意的理解,可以让学生讨论,教师适当点拨来解决。情感、态度与价值观:引导学生了解“生于忧患,死于安乐”的道理。重点难点:1.顺畅朗读、背诵课文。2.积累文言词汇。3.了解“生于忧患,死于安乐”的道理。教学步骤:一、导入新课同学们,“卧薪尝胆”的故事你们知道吗?谁来讲一讲?吴王最终为什么会被勾践所灭呢?其实早在两千多年前,孟子就为我们揭示了这个故事的根本原因——“生于忧患,死于安乐”。你们懂得它的意思吗?你们知道它出自哪里吗?……对,它们出自《孟子》。今天,我们就来学习《生于忧患死于安乐》。(教师板书文题)二、检查学生读书,正音。畎亩(quǎn)傅说(yuè)胶鬲(ɡé)曾益(zēnɡ)拂士(bì)三、朗读课文,整体感知1.学生齐读课文。要求读准字音,读出停顿,读出抑扬顿挫的气势和美感。提示:学生把握句中的停顿及重音。2.学生熟读课文。四、学生自读课文,结合注释,借助工具书翻译课文。第一板块:文言知识1.解释重要的字词。发:起,被任用;畎亩:田地;举:被举用,被选拔;士:狱官;市:市场,做买卖的地方;降:下达,交付;大任:责任,担子;是人:这样的人;苦:使……痛苦;心志:意志,感情;劳:使……劳累;饿:使……受饥饿;体肤:躯体;空乏:使……受贫困;乱:使……颠倒错乱;所以:用这些办法;动:使……受惊动;忍:同:“韧”使……坚忍;曾:同“增”,增加;不能:本来不具备的才能;恒:常;过:犯过失;衡:同“横”,梗塞,指不顺;作:奋起,指有所作为;征:表现;喻:了解;入:在里面,指国内;则:表假设,如果;法家:有法度的世臣;拂士:辅佐君主的贤士,拂,同“弼”,辅弼;出:在外面,指国外;恒:常常;然后:这样以后。2.指出下列句子中的通假字并解释。①曾益其所不能:同“增”,增加。②困于心,衡于虑,而后作:同“横”,梗塞,指不顺。③入则无法家拂士:同“弼”,辅弼。④所以动心忍性:同“韧”,使……坚忍。3.一词多义。①舜发于(从)畎亩之中,天将降大任于(给)是人也死于(在)安乐②行拂(违背)乱其所为入则无法家拂(同“弼”,辅弼)士③今亡(逃亡,逃跑)亦死,举大计亦死,国恒亡(灭亡)④死即举(成就)大名耳胶鬲举(被举用,被选拔)于鱼盐之中⑤舜发(起,被任用)于畎亩之中发(发出)于声⑥扶苏以数谏故(原因,缘故)故(所以)天将降大任于是人也4.翻译句子。①故天将降大任于是人也……曾益其所不能。②人恒过……征于色发于声而后喻。③入则无法家拂士,出则无敌国外患者。④然后知生于忧患而死于安乐也。第二板块:理解课文思想内容1.本文的中心论点是什么?作者是从哪两个方面论证的?请简述本文的论证思路。本文的中心论点是“生于忧患,死于安乐”。作者从个人、国家两方面论证。第1、2节列举六个出身低微、经过种种磨练而终于身负“大任”的显贵人物为例来阐明人才要在艰苦环境中造就的道理。第3节从正反两方面论述经受磨练的益处。作者先从个人的角度,从正面指出人才的造就不仅重视客观环境的磨练,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点。从两方面说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨练。接着由个人说到国家,从反面指出决定国家存亡的因素有内外两方面——国内有法度的大臣和能辅助君王的贤士;国外有邻国的侵扰。第4节归纳出中心论点。2.这篇短论在论证方法上有什么特色?举例论证(摆事实),如列举六位逆境中成才的人物事例。对比论证(讲道理)。如把成就伟人与国家灭亡正反对比。五、总结本节课的内容。六、让学生联系实际再举一两个符合本文论点的事例。七、布置作业整理课堂笔记;背诵课文。第二课时教学目标:知识与能力:了解古代哲人“生于忧患,死于安乐”的忧患意识。过程与方法:学生讨论,教师适当点拨来解决。情感、态度与价值观:引导学生了解“生于忧患,死于安乐”的忧患意识,增...