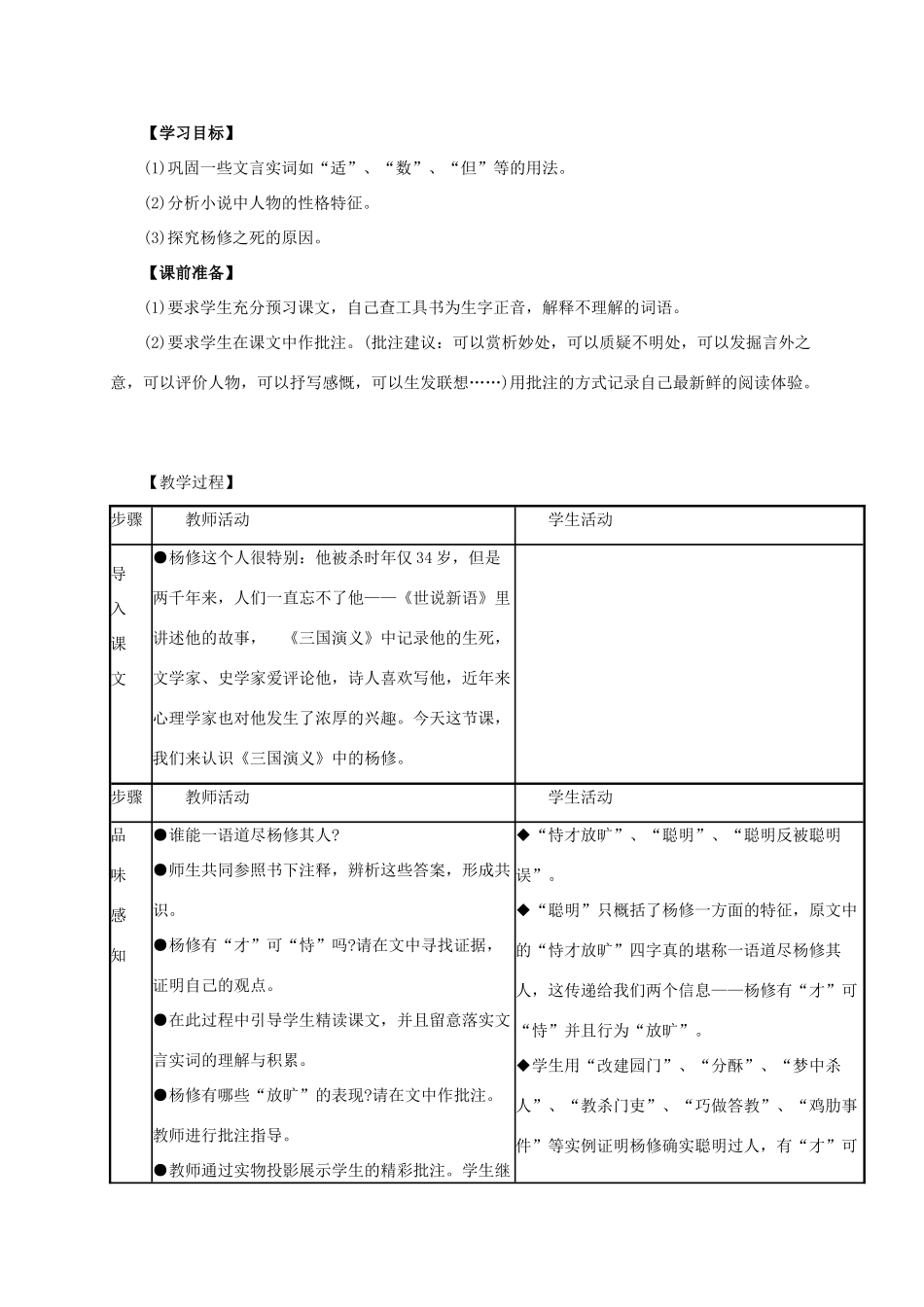

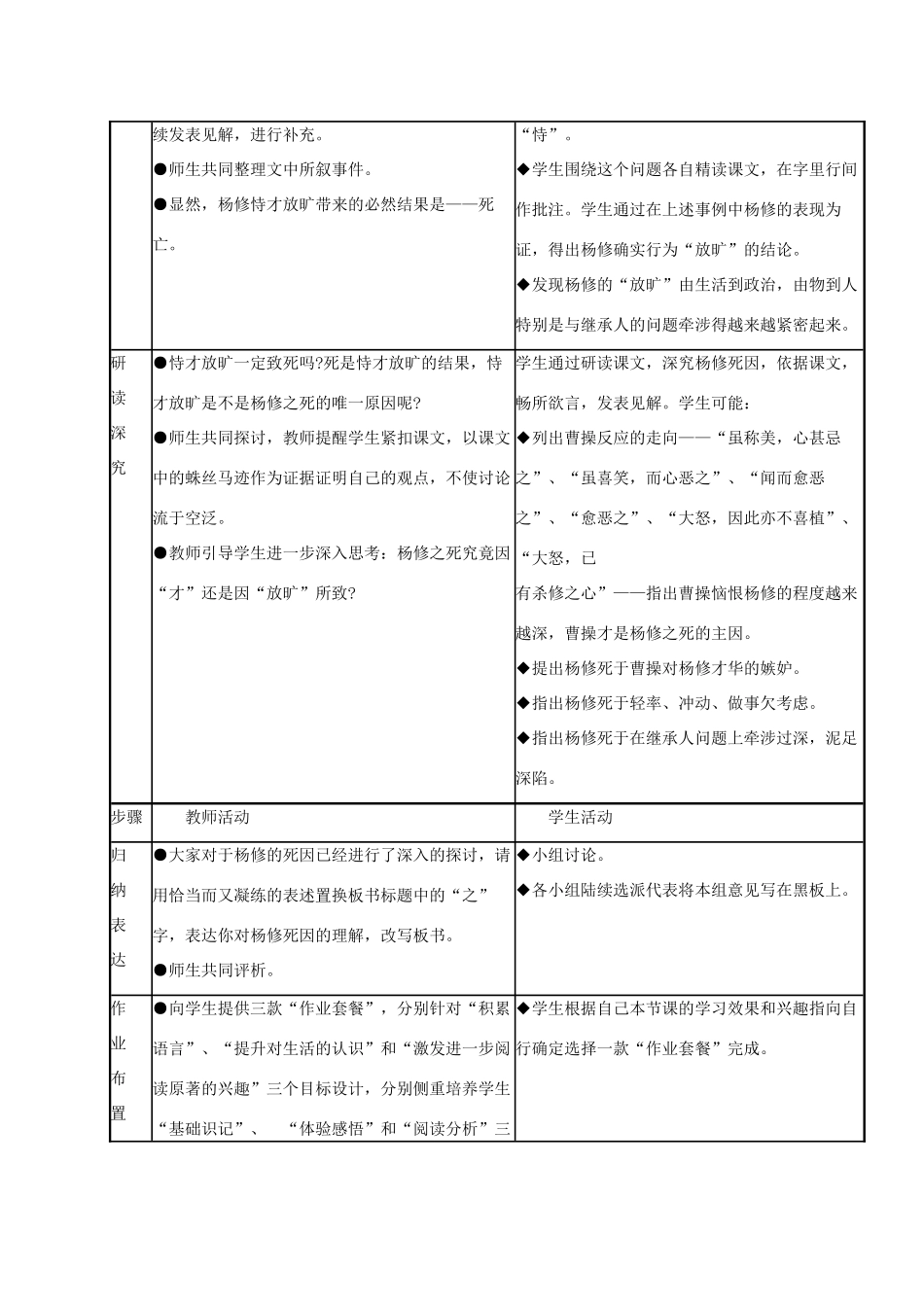

《杨修之死》教学设计执教者:上课班级:【课文简析】《杨修之死》节选自《三国演义》第七十二回,原回目是“诸葛亮智取汉中曹阿瞒兵退斜谷”。《三国演义》本是“七实三虚”之作,曹操、杨修实有其人,而小说部分情节与史实并不完全相符。在人教版初中语文教材中,本文位于九年级上册第五单元,是一篇自读课文。本单元课文皆选自明清古典文学名著,单元学习目标是“通过人物的言行,结合人物所处的具体环境,把握人物的个性特点,对课文的语言特色有一定的体会”,并希望借此“丰富情感体验,获得审美享受”。文章虽是节选,但是相对完整,首尾相应,结构严谨,插叙其中,又增摇曳之姿;语言文白夹杂,不甚艰深,凝练简约,往往于不动声色的一字之间寄寓褒贬;人物性格全由言行出,并不着意描摹,而人物个性纤毫毕现。综上所述,《杨修之死》实在可以说是一篇很好的教材,具有多元解读的可能:既可以由此分辨小说与史书之不同,又可以学习其结构的巧妙严谨,更可以品读言语深处的意蕴,体会“论事知人”的乐趣;还不妨纵横文史内外追根溯源探究杨修的死因,拓展整本《三国演义》用实例,丰富曹操在我们心中的形象,延伸到现今联系生活实际讨论有关“如何对待人才”以及“身为人才如何自处”的话题……所以,喜欢这篇文字,也喜欢每读至此处那复杂微妙的一声叹息。【教学设想】想在当堂阅读教学中最大限度地使用文本本身,拓展和延伸主要安排为课前预习和课后作业。想在学习完这篇文章之后学生能够积累一些流传至今的词汇并能够加以运用。想将学习的重点放在对人物性格的分析上,这一目标将主要通过对人物言行的细致人微的揣摩把握来达成。想传达给学生一种观点——文学和史学不可混淆,而文学最后呈现在我们眼前的样貌总是打着作者思想观念的鲜明印记。文学不仅仅是文学,更是文化。最希望做到的是激发学生继续阅读原著的兴趣,让阅读无限地延展课堂。【学习目标】(1)巩固一些文言实词如“适”、“数”、“但”等的用法。(2)分析小说中人物的性格特征。(3)探究杨修之死的原因。【课前准备】(1)要求学生充分预习课文,自己查工具书为生字正音,解释不理解的词语。(2)要求学生在课文中作批注。(批注建议:可以赏析妙处,可以质疑不明处,可以发掘言外之意,可以评价人物,可以抒写感慨,可以生发联想……)用批注的方式记录自己最新鲜的阅读体验。【教学过程】步骤教师活动学生活动导入课文●杨修这个人很特别:他被杀时年仅34岁,但是两千年来,人们一直忘不了他——《世说新语》里讲述他的故事,《三国演义》中记录他的生死,文学家、史学家爱评论他,诗人喜欢写他,近年来心理学家也对他发生了浓厚的兴趣。今天这节课,我们来认识《三国演义》中的杨修。步骤教师活动学生活动品味感知●谁能一语道尽杨修其人?●师生共同参照书下注释,辨析这些答案,形成共识。●杨修有“才”可“恃”吗?请在文中寻找证据,证明自己的观点。●在此过程中引导学生精读课文,并且留意落实文言实词的理解与积累。●杨修有哪些“放旷”的表现?请在文中作批注。教师进行批注指导。●教师通过实物投影展示学生的精彩批注。学生继◆“恃才放旷”、“聪明”、“聪明反被聪明误”。◆“聪明”只概括了杨修一方面的特征,原文中的“恃才放旷”四字真的堪称一语道尽杨修其人,这传递给我们两个信息——杨修有“才”可“恃”并且行为“放旷”。◆学生用“改建园门”、“分酥”、“梦中杀人”、“教杀门吏”、“巧做答教”、“鸡肋事件”等实例证明杨修确实聪明过人,有“才”可续发表见解,进行补充。●师生共同整理文中所叙事件。●显然,杨修恃才放旷带来的必然结果是——死亡。“恃”。◆学生围绕这个问题各自精读课文,在字里行间作批注。学生通过在上述事例中杨修的表现为证,得出杨修确实行为“放旷”的结论。◆发现杨修的“放旷”由生活到政治,由物到人特别是与继承人的问题牵涉得越来越紧密起来。研读深究●恃才放旷一定致死吗?死是恃才放旷的结果,恃才放旷是不是杨修之死的唯一原因呢?●师生共同探讨,教师提醒学生紧扣课文,以课文中的蛛丝马迹作为证据证明自己的观点,不使讨论流于空泛。●教师引...