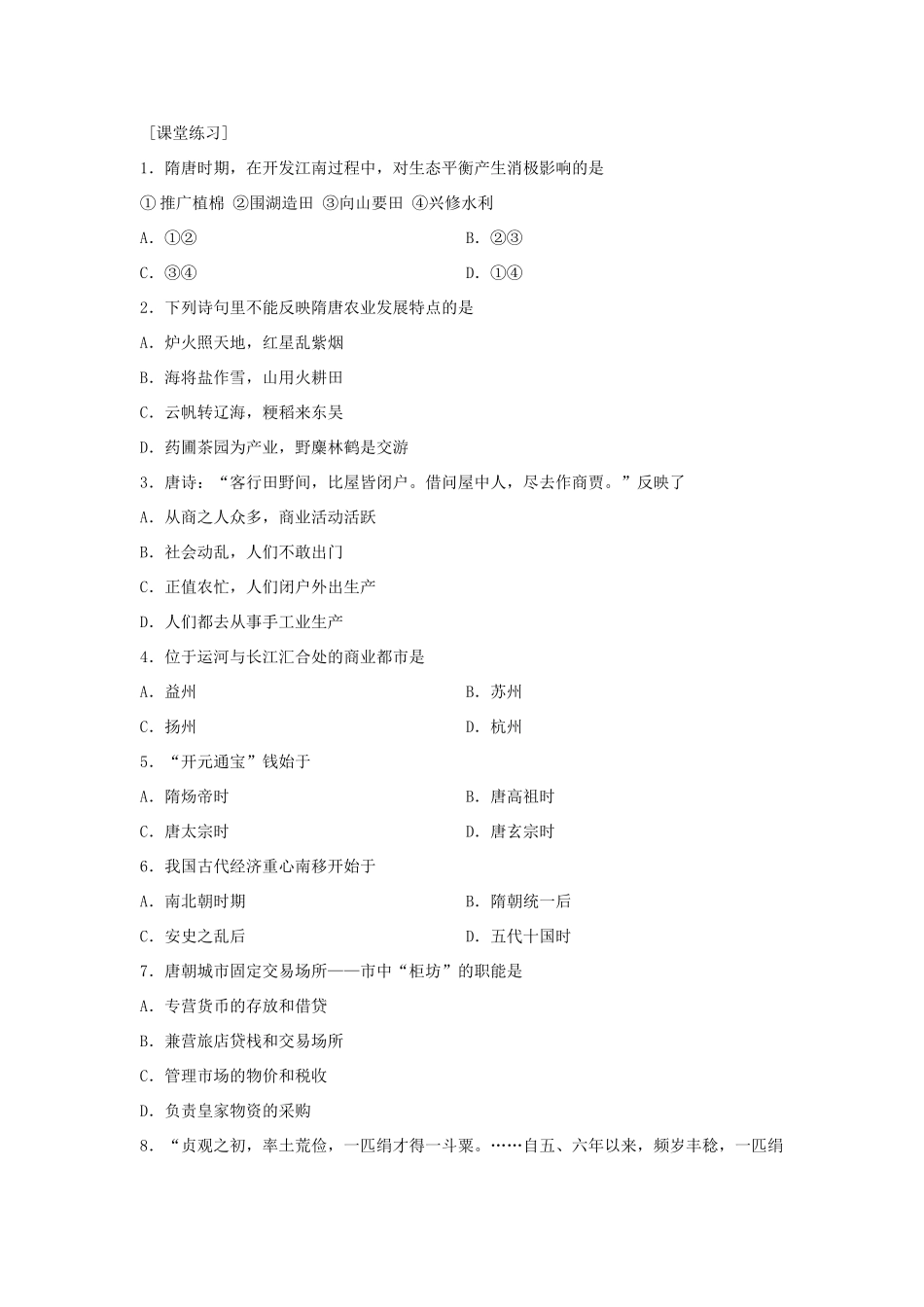

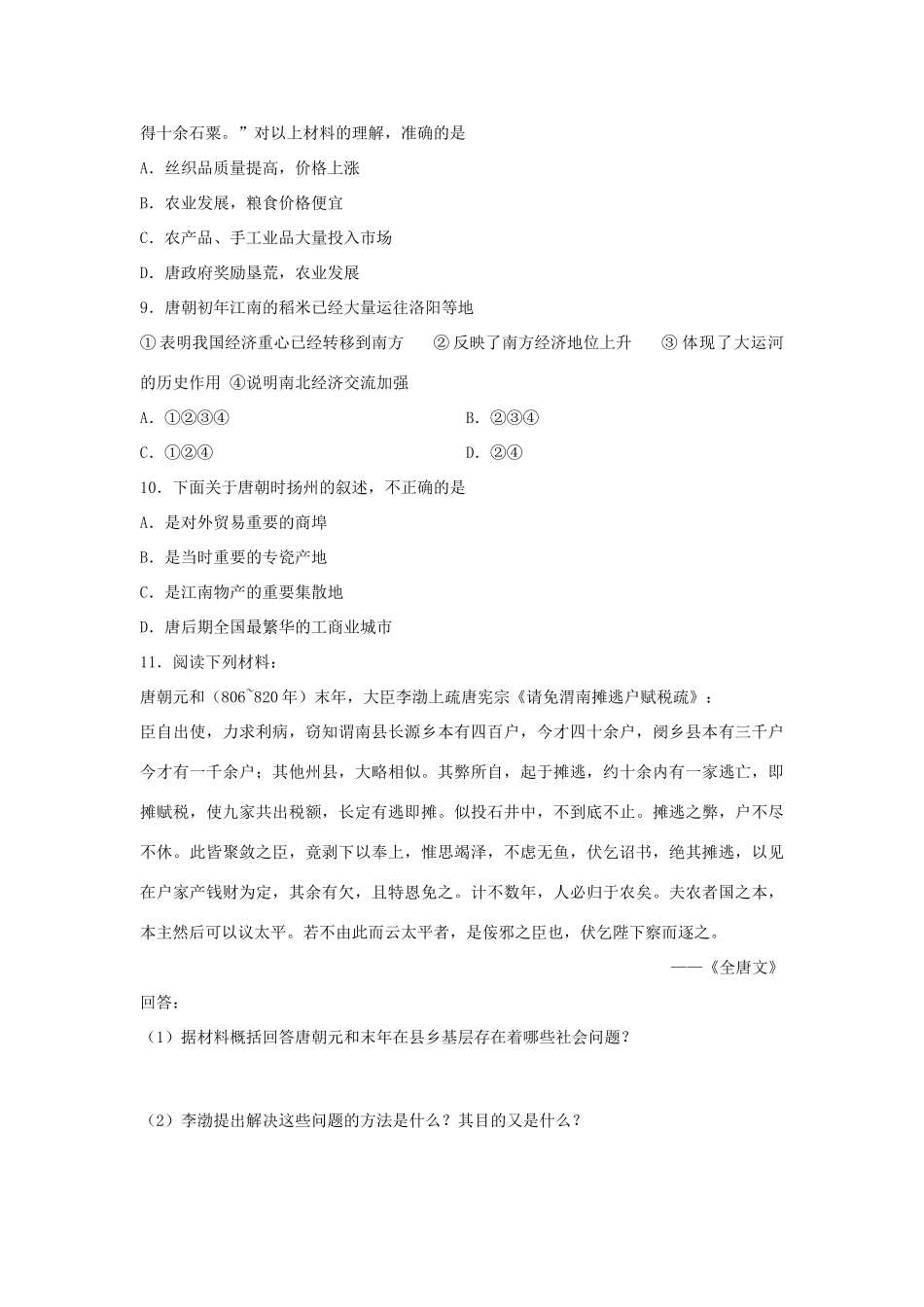

高三中国古代史复习学案:隋唐时期社会经济的繁荣【知识网络】①国家统一、强盛、交通发达;②前期统治者轻徭薄赋,劝课农桑③国内各民族交往密切,互通有无;④对外政策较开明,中外经济交流频繁。表现:更普遍,现象也增多。①,对自然生态平衡有所影响。②安史之乱后,经济重心,江南成为粮食重要产地。①大运河利于灌溉,设专官管水利,水利工程多,仅江南就超过②创制,发明。农产品程度提高:成为生活必需品,市场广泛,唐中期开始收。官府手工业:规模大,分工细,产品供皇室、贵族、官僚和军队消费。私营手工业:从事商品生产,作坊一般较小。分布广:丝麻织品遍布全国,瓷窑分布许多地区,产地有一百多处。规模大、产量多:造,过波斯湾须换小船;唐初仅就造海船五百艘。纺织:丝织品有十几类,每类又分许多品种,就有20多种。陶瓷:,开辟了彩瓷道路:青瓷中的,唐时已出现。冶铸:遍用等工艺。造船:能造使用的战舰,这是最早使用机械动力的轮船雏形。丝织:发掘的丝织品吸收了和图案风格。交通:以运河、为主的水运也很方便,商船往来不绝。隋:仍铸五株钱。唐:高祖“废五铢钱,行钱”。开元通宝成为以后历代货币的范式。①固定交易场所叫,有官员管理物价、税收;市中有兼营旅店、货栈和交易场所的.也有专营货币存贷的,这是最早的银行雏形。②店铺不能任意扩大,市的买卖受限制,唐后期有夜市。农村和偏远地区:有定期举行的。①隋唐两都,全国政治、文化中心和商业大都会。②长安有坊、市、市分东西两市,各有二百二十行,四面立邸,集四方珍奇。③武则天时于洛阳引漕渠开新潭。“天下之舟船所集,常万余艘”。①长江流域东西两中心。②是江南物产的集散地,各国商人在此云集。唐后期,扬州成全国最繁华的工商业城市.经济地位超过。③成都物产富饶,有“”之谚语,工商业地位重要。原因:中外交流、边疆与内地交往频繁,各族各国生活习俗渗入中原地区。影响:导致社会生活发生较大变化,出现兼容并蓄、多姿多彩、较为开放的社会风气。因素农业发展手工业发分工细品类繁货币统一江南开发农业发展利弊类型特点技艺高城市兴市场发达商业繁长安洛阳扬州成都社会生活隋唐时期社会经[课堂练习]1.隋唐时期,在开发江南过程中,对生态平衡产生消极影响的是①推广植棉②围湖造田③向山要田④兴修水利A.①②B.②③C.③④D.①④2.下列诗句里不能反映隋唐农业发展特点的是A.炉火照天地,红星乱紫烟B.海将盐作雪,山用火耕田C.云帆转辽海,粳稻来东吴D.药圃茶园为产业,野麋林鹤是交游3.唐诗:“客行田野间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”反映了A.从商之人众多,商业活动活跃B.社会动乱,人们不敢出门C.正值农忙,人们闭户外出生产D.人们都去从事手工业生产4.位于运河与长江汇合处的商业都市是A.益州B.苏州C.扬州D.杭州5.“开元通宝”钱始于A.隋炀帝时B.唐高祖时C.唐太宗时D.唐玄宗时6.我国古代经济重心南移开始于A.南北朝时期B.隋朝统一后C.安史之乱后D.五代十国时7.唐朝城市固定交易场所——市中“柜坊”的职能是A.专营货币的存放和借贷B.兼营旅店贷栈和交易场所C.管理市场的物价和税收D.负责皇家物资的采购8.“贞观之初,率土荒俭,一匹绢才得一斗粟。……自五、六年以来,频岁丰稔,一匹绢得十余石粟。”对以上材料的理解,准确的是A.丝织品质量提高,价格上涨B.农业发展,粮食价格便宜C.农产品、手工业品大量投入市场D.唐政府奖励垦荒,农业发展9.唐朝初年江南的稻米已经大量运往洛阳等地①表明我国经济重心已经转移到南方②反映了南方经济地位上升③体现了大运河的历史作用④说明南北经济交流加强A.①②③④B.②③④C.①②④D.②④10.下面关于唐朝时扬州的叙述,不正确的是A.是对外贸易重要的商埠B.是当时重要的专瓷产地C.是江南物产的重要集散地D.唐后期全国最繁华的工商业城市11.阅读下列材料:唐朝元和(806~820年)末年,大臣李渤上疏唐宪宗《请免渭南摊逃户赋税疏》:臣自出使,力求利病,窃知谓南县长源乡本有四百户,今才四十余户,阌乡县本有三千户今才有一千余户;其他州县,大略相似。其弊所自...