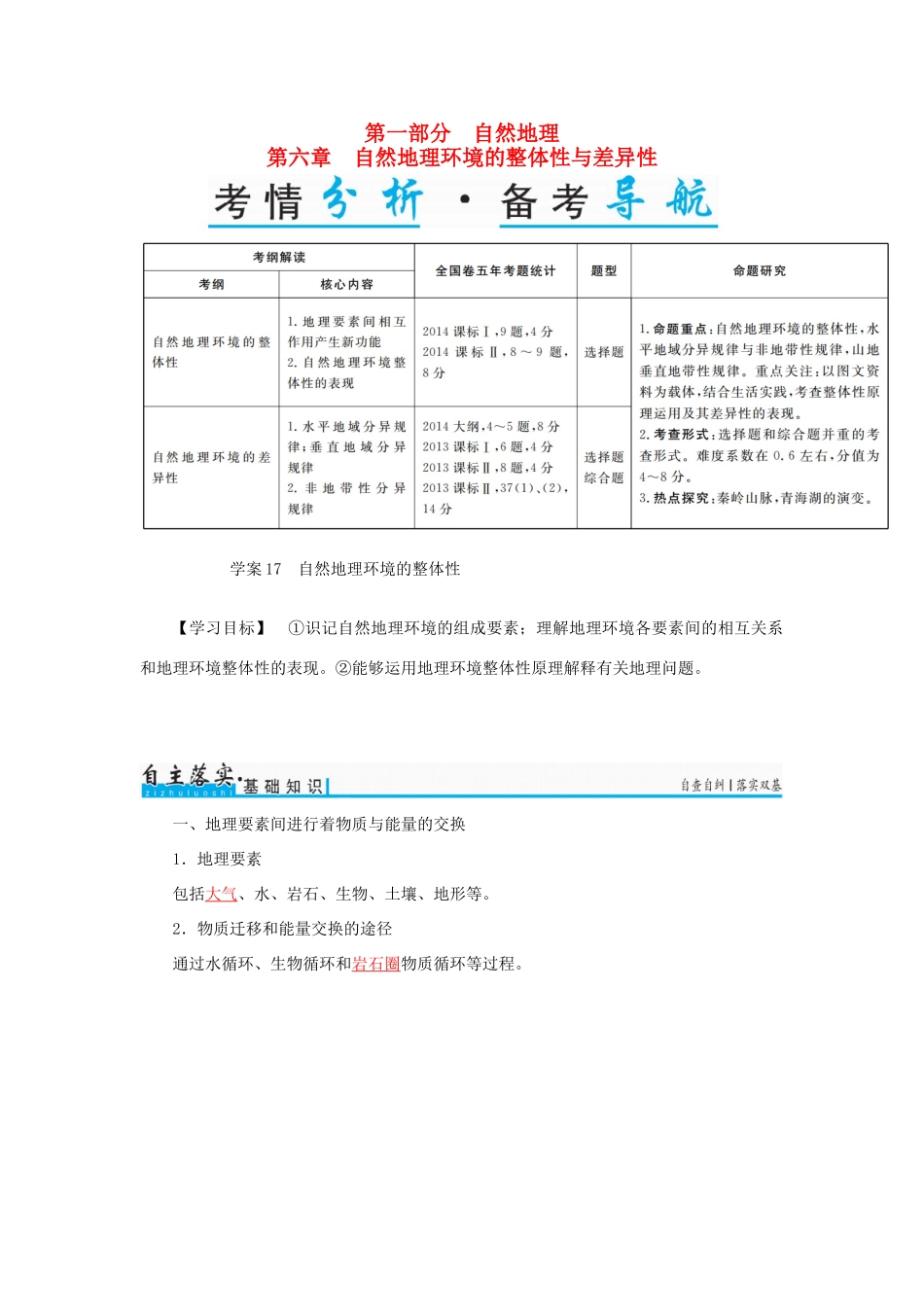

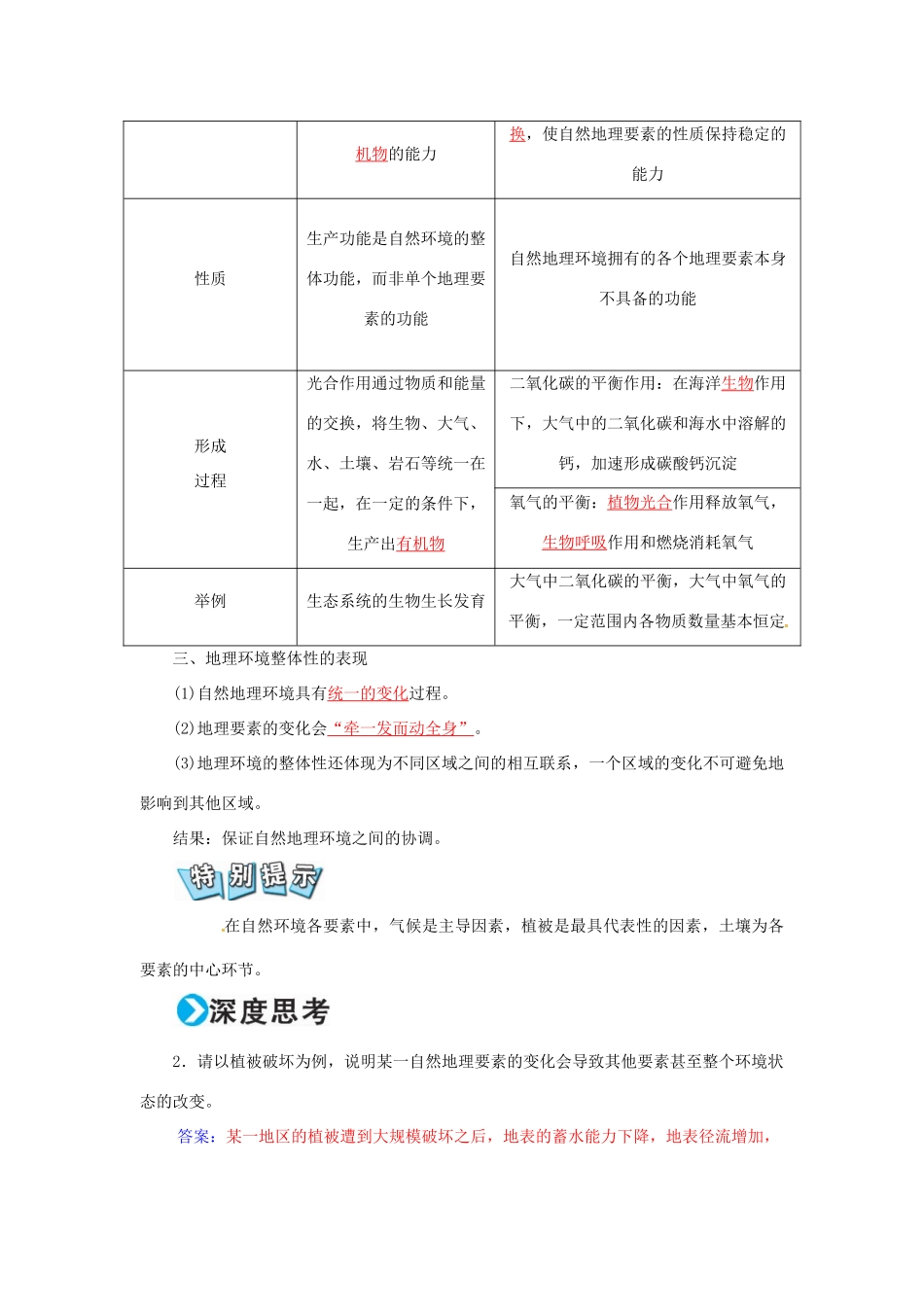

第一部分自然地理第六章自然地理环境的整体性与差异性学案17自然地理环境的整体性【学习目标】①识记自然地理环境的组成要素;理解地理环境各要素间的相互关系和地理环境整体性的表现。②能够运用地理环境整体性原理解释有关地理问题。一、地理要素间进行着物质与能量的交换1.地理要素包括大气、水、岩石、生物、土壤、地形等。2.物质迁移和能量交换的途径通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程。1.以气候与地貌的相互影响为例,说明气候与其他地理环境要素之间的相互联系、相互影响的关系。答案:不同的气候条件形成不同的地貌,如云贵高原的喀斯特地貌形成于湿热气候条件下。不同地形条件下,形成不同的气候特点,如横断山区“一山有四季,十里不同天”与那里山高谷深、气温垂直变化大有关。二、地理要素间相互作用产生新功能1.生产功能合成有机物的能力,主要依赖于光合作用。2.平衡功能各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理环境的性质保持稳定的能力。功能生产功能平衡功能概念自然地理环境具有合成有自然地理要素通过物质迁移和能量交机物的能力换,使自然地理要素的性质保持稳定的能力性质生产功能是自然环境的整体功能,而非单个地理要素的功能自然地理环境拥有的各个地理要素本身不具备的功能形成过程光合作用通过物质和能量的交换,将生物、大气、水、土壤、岩石等统一在一起,在一定的条件下,生产出有机物二氧化碳的平衡作用:在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙,加速形成碳酸钙沉淀氧气的平衡:植物光合作用释放氧气,生物呼吸作用和燃烧消耗氧气举例生态系统的生物生长发育大气中二氧化碳的平衡,大气中氧气的平衡,一定范围内各物质数量基本恒定三、地理环境整体性的表现(1)自然地理环境具有统一的变化过程。(2)地理要素的变化会“牵一发而动全身”。(3)地理环境的整体性还体现为不同区域之间的相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。结果:保证自然地理环境之间的协调。在自然环境各要素中,气候是主导因素,植被是最具代表性的因素,土壤为各要素的中心环节。2.请以植被破坏为例,说明某一自然地理要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状态的改变。答案:某一地区的植被遭到大规模破坏之后,地表的蓄水能力下降,地表径流增加,对土壤冲刷加剧,造成水土流失,大气湿度减小,气候干旱,整个自然地理环境景观发生变化。一、选择题1.(经典再现)海洋浮游植物通过光合作用与呼吸作用能够对大气中的CO2浓度进行调节,有人称之为海洋“生物泵”作用。该作用可能()A.缓解全球变暖B.缩小臭氧层空洞C.减轻酸雨污染D.加快洋流流速解析:解答本题的关键是理解植物的光合作用与呼吸作用。有人称海洋浮游植物为“生物泵”,意思是这些植物能起到调节大气中碳氧平衡的作用,因此A项符合题意。从题目中的描述可知海洋浮游植物对大气中臭氧含量没有调节作用,因此B项错误。酸雨污染与人类向大气中排放大量酸性气体有关,而海洋浮游植物并不能吸收这些酸性气体,C项错误。洋流流速与大气水平运动及海水密度有关,与海洋浮游植物无关,D项错误。答案:A(2016·广东阳江调研)读“陆地环境主要构成要素的相互关联图”,完成2~3题。2.东北平原和南方低山丘陵土壤特征不同,起关键作用的箭头是()A.①B.②C.③D.④3.能表示喀斯特地貌形成的箭头是()A.⑤B.⑥C.⑦D.⑧解析:第2题,土壤差异主要是气候差异所致。第3题,喀斯特地貌主要是流水侵蚀作用的结果,即深受陆地环境中的水文要素影响。答案:2.D3.B(2016·湖南湘潭期中)地理环境中各事象之间是相互联系的,某事象发生变化会给其他事象带来影响,甚至发生一系列的变化。读图,回答4~5题。4.图示所示的中心事象“甲”可能是()A.人口数量增大B.气候变化C.森林破坏D.围湖造田5.该图反映了自然地理环境的()A.综合性B.区域性C.整体性D.差异性解析:第4题,森林是大自然的总调度室,一旦遭到破坏会造成诸多环境问题,如土地荒漠化、水土流失、水旱灾害增多、温室效应增强等,故甲是森林破坏。第5题,从图中可以看出,一种要素的变化会导致其他要素的变化,...