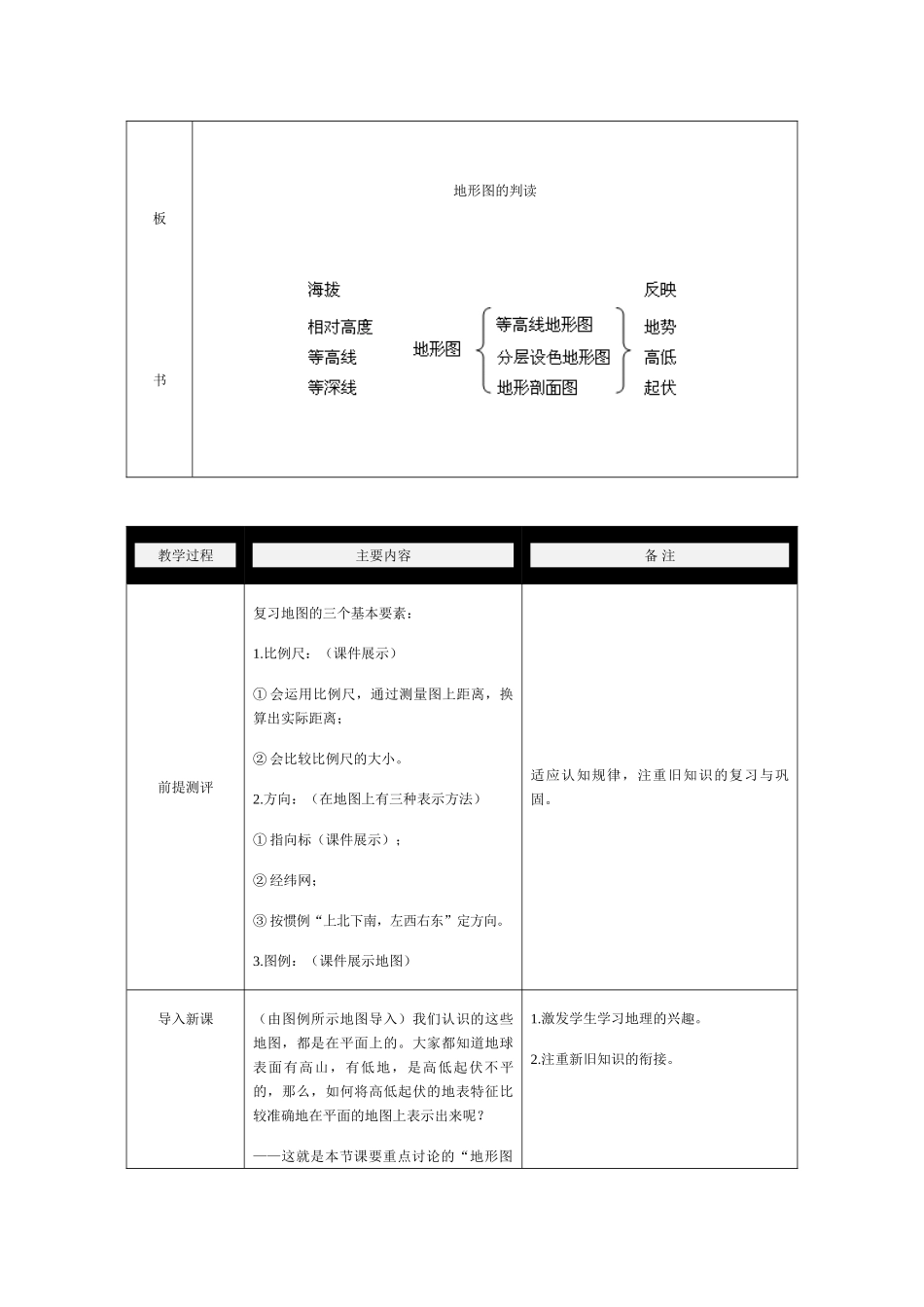

第三节《地图》教学设计课题地形图的判读教学课时一课时教学目标知识与技能初步学会运用等高线地形图和分层设色地形图判别地形和地势特征。能够在等高线地形图上估算某个地点的高程。能够绘制简单的地形剖面图。在地形图上识别高原、山地、盆地、丘陵、平原这五种地形。过程与方法在绘图过程中,通过教师指点、小组互动合作等形式,学会搜集、查阅资料并进行整理、加工的方法,建立起地理事物空间方位概念。情感目标1.激发学生学习地形图的积极性和自觉性。2.培养积极向上的人生观、价值观。教学重点等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。教学难点在等高线地形图上识别地形种类。教学方法探究讨论、阅读分析法、读图分析法、多边互动法教具山体模型、实体、自制教具、课件板书地形图的判读教学过程主要内容备注前提测评复习地图的三个基本要素:1.比例尺:(课件展示)①会运用比例尺,通过测量图上距离,换算出实际距离;②会比较比例尺的大小。2.方向:(在地图上有三种表示方法)①指向标(课件展示);②经纬网;③按惯例“上北下南,左西右东”定方向。3.图例:(课件展示地图)适应认知规律,注重旧知识的复习与巩固。导入新课(由图例所示地图导入)我们认识的这些地图,都是在平面上的。大家都知道地球表面有高山,有低地,是高低起伏不平的,那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确地在平面的地图上表示出来呢?——这就是本节课要重点讨论的“地形图1.激发学生学习地理的兴趣。2.注重新旧知识的衔接。的判读”(课件板书)讲授新课㈠自学结合图1.27和图1.28自学下面两段文字,理解以下几个概念:①海拔;②相对高度;③等高线;④等深线培养学生的自学能力。㈡海拔和相对高度(课件展示:海拔和相对高度示意图)1.什么是海拔?并指认甲、乙两点的海拔高度。2.强调海拔的参照物是海平面。3.什么是相对高度?并指认甲、乙两点的相对高度。4.(课件展示:珠穆朗玛峰及其海拔示意图)登山者攀登世界最高峰——珠穆朗玛峰时,一般先到大本营适应环境,休整准备。大本营海拔高度是6600米,珠峰海拔8844米,问它们间的相对高度为多少?(口算:2244米)这就是登山者要攀登的高度。(《同步成长》16页19题)5.你认为是什么一直吸引着人们勇攀珠峰?(磨练人的意志,培养人的吃苦精神,实现人类挑战极限、征服自然的愿望等。)培养学生观察分析能力联系生活加深对概念的理解。1.诱发情感,培养积极向上的人生观、价值观。2.训练语言表达能力。㈢等高1.什么是等高线?2.展示山体模型,理解:等高线是海拔高度相同的点连接成的闭合曲线,在平面上的投影。3.(课件演示)等高线的绘制、等高线地形图与剖面图的对应关系、辅助线的使用规1.用模型和实体等形象直观的教具,表达难以理解的概念。2.激发兴趣,充分调动学生的参与性。线则、等高线疏密与坡度陡缓的关系。(1)出示类似山体的实体(冬瓜),请两个同学到讲台上切割不同海拔高度的等高线。(2)再请一个同学协助老师在黑板上绘制实体的等高线地形图,标出海拔高度值(假设)。(3)根据等高线地形图绘制剖面图:①首先根据实体绘制剖面图的等高距。②绘制剖面线。③学生观察分析:剖面线与等高线相交就会引一条辅助线,并且高度值一一对应。④将剖面图上各点,用平滑的曲线连接。⑤设置错误,学生纠错,重点提醒:由于山顶还有一部分不够一个等高距,切记不能犯类似错误,画成平头山顶。动手练习(请每个同学备一张纸和尺,和老师一起画草图,重点掌握剖面的绘制方法。)设疑纠错,加深学生对易混易错知识点的记忆。㈣在等高线地形图上估算某个地点的高程在黑板上绘制的等高线地形图上,画出点A和点B,估算这两点的高程。(如果难以理解,可以作辅助线,将点对应到剖面图,即可估算出这个点的高程)培养学生目测与估算的能力。㈤等深线什么是等深线?等深线的高度值一般为负值。㈥山体不同部位的等高线形态示意图(课件展示)a)山顶:等高线高度值从中心向四周渐小。(课件图片):富士山b)山脊:像牛、马、羊等的背脊。等高线从高处向低处凸出。(课件图片):秦岭不由联想到苏轼绝句《题西林壁》“横看1.培养学生观察能...