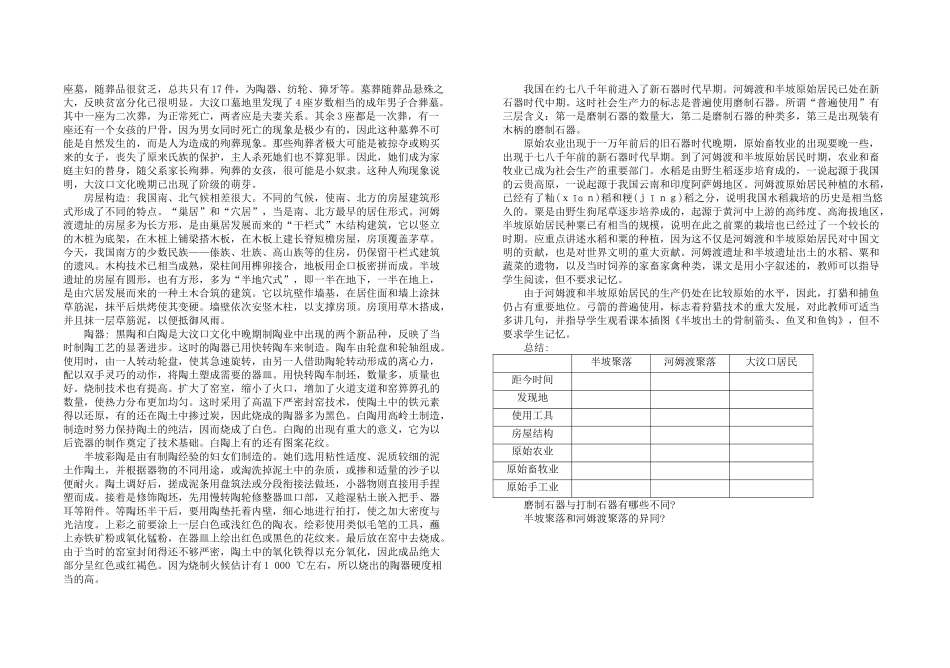

第2课星罗棋布的氏族聚落教学目标一、知识与能力知道半坡聚落和河姆渡聚落所代表的地区、距今年代、使用的工具、房屋特点、种植的主要粮食作物、饲养的禽畜产品、制造的陶器,半坡聚落概貌,以及半坡居民的彩陶艺术。通过比较半坡、河姆渡居民在生产生活方面与前人的不同,了解他们所取得的巨大进步,在此基础上概括出原始农耕文化的特征,培养分析、归纳和概括的能力。二、过程与方法通过展示实物模拟图片和设置问题,激起学生的探究欲望,意在问题情境中寻找知识要点,最终概括出原始农耕文化特点,使学生学会在比较中探究的方法。三、情感态度与价值观1.通过本课的学习,了解半坡聚落和河姆渡聚落为代表的原始农耕文化的成就,感受远古中国人的高超智慧,增强民族自豪感。2.通过了解漫长的人类进步史和半坡、河姆渡氏族当时的生活状况,体会人类适应自然的漫长与艰辛,增强承受挫折的意志,从而更加珍视生命,善待人生。教学要点一、河姆渡和半坡原始居民1.生活的年代2.磨制石器及弓箭的使用3.水稻和粟的种植及半坡彩陶4.房屋的建造和定居生活5.所处的社会发展阶段二、大汶口原始居民1.父系氏族及氏族瓦解时期的代表2.农业成为主要生产部门、黑陶和白陶的制造3.私有财产的出现和贫富分化现象教学重点、难点要求学生能够简述以半坡聚落和河姆渡聚落为代表的原始农耕文化的特征;对原始农业文明特征的概括。教学过程先提问:我国境内的远古人类主要有哪些,他们使怎么生活的,他们的生存问题有保障吗?有固定的居住地吗?(靠渔猎采集为生,住在洞穴或树上)随着人类的进步,人口的增多,这种状况发生了巨大的变化,今天我们就来讲讲距今六七千年前的古人使如何生活的。板书[星罗棋布的氏族聚落]下面请同学们阅读全文并观察《中国氏族聚落重要遗址分布图》:这些聚落的居民主要吃什么,他们怎样获取食物,住在哪里,生活是怎样的。半坡聚落:半坡聚落指半坡遗址生活的原始居民。半坡遗址位于陕西西安东郊半坡村。遗址略呈椭圆形,总面积约五万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区的周围有一条深宽各五六米的壕沟。沟北边是氏族公共墓地,东边是窑场。在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,那是氏族的公共仓库。居住区内先后建筑的四五十座房屋,密集地排列着,布局颇有条理。在居住区中,有一座规模很大的长方形房屋,那是氏族的公共活动场所。该遗址出土了大量的石器、骨器和陶器等生产工具和生活用具。陶器多为彩陶,花纹的特点是动物形象较多。饲养猪、狗、牛、羊、鸡等家畜家禽。1958年在该遗址上建立了半坡博物馆。河姆渡聚落:河姆渡原始居民指河姆渡遗址生活的原始居民。河姆渡氏族遗址位于浙江余姚河姆渡村东北。在遗址的居住区发现了木结构建筑遗迹,出土的木构件总数在千件以上。生产工具有伐木用的石斧、石凿,农耕用的骨耜。骨耜是该遗址最重要的发现之一,它是用个体较大的动物的肩胛骨去掉骨脊制成的一种翻土工具。陶器制造粗糙,为“夹炭黑陶”,质地松脆,品种不多,只有釜(古代炊具,相当锅)、(形状像盆,但较小,用来盛饭、水)、罐、盆、盘等五种。同时发现了大量稻谷遗迹,经科学测定这些古稻谷的种植是在距今6700年至6900年之间,比曾誉为世界上最古老的稻谷(泰国奴奴克塔遗址出土)还要早数百年。这里还出土了一件陶猪和一件陶羊。陶猪腹部下垂,四肢短小,作奔驰状。陶羊昂首匍匐,栩栩如生。此外,还出土了不少水牛骨骼。说明河姆渡原始居民已饲养猪、羊和水牛。大汶口居民:河姆渡和半坡原始居民时期是由火耕农业向耜耕农业过渡的时期,当时火耕仍占一定比重,但耜耕已有了一定发展。大汶口父系原始居民时期耜耕农业已占统治地位,这里出土的石耜大大多于砍伐用的石斧(石耜27件,石斧10件),还出土了一件52厘米长的鹿角鹤嘴锄。至于各种质料制作的镰刀,其总数超过了整地农具的数倍。耜用于翻地,鹤嘴锄用于中耕,镰刀用于收割,整套农具的出现,反映了大汶口父系氏族时期农业技术的提高。当时农业已经成为社会生产的主要部门,家畜饲养业和制陶等手工业都有赖于它的发展。由于剩余粮食的出现,制陶已成为独立的手工业部门,猪的...