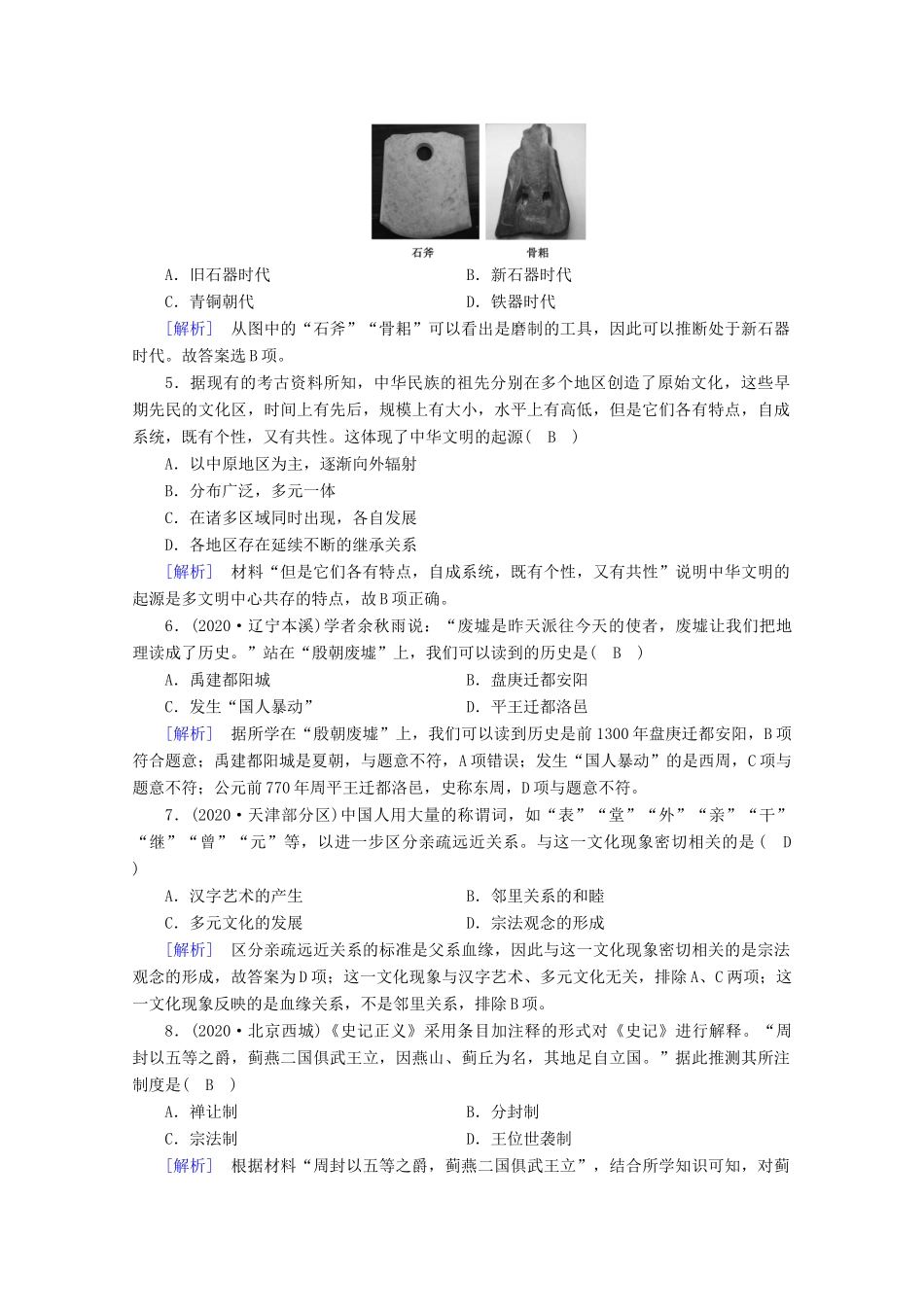

第一单元第1课请同学们认真完成[练案1]一、素养达标1.(2020·泰安)2019年7月6日,联合国教科文组织将位于浙江杭州的“良渚古城遗址”列入《世界遗产名录》。通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是(B)A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬C.古城遗址布局与山形水势充分契合D.碳14测定年代为公元前3000年左右[解析]“少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬”说明大多数墓葬中没有精美的玉器和陶器随葬,由此可证明私有制产生,阶级分化明显,B项符合题意;城中发现20多万公斤的炭化稻堆积只能证明早期农业的出现,排除A项;古城遗址布局与山形水势充分契合只能证明当时的城市建造技术,排除C项;碳14测定年代为公元前3000年左右只能证明历史的悠久,排除D项。2.神话传说及民族学研究表明,中华民族的远祖可分为华夏、东夷、苗蛮三大文化集团;考古学家夏鼐发表的《碳十四测定年代和中国考古学》把中国远古文明分为七个区域。据此可知(C)A.神话传说完全符合真实的历史B.历史研究必须依赖考古发掘C.中国文化的起源具有多元特点D.中国文化华夷之辨根深蒂固[解析]神话传说及民族学研究表明“中华民族的远祖可分为华夏、东夷、苗蛮三大文化集团”,而夏鼐研究认为中国远古文明分为七个区域,由此可知,两项研究结论都认为中国文化起源具有多元性,C项正确;A项表述绝对,排除;考古发掘有利于历史研究,但是并非所有的历史研究必须依赖考古发掘,B项排除;D项与题无关,排除。3.(2020·枣庄)原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是(D)A.建筑技术的进步B.人工取火的发明C.饲养水平的提高D.生产工具的改进[解析]制造和利用生产工具是人类进入文明时代的标志,而生产工具的改进是原始人类从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜这个演进过程的决定力量,故选D项;采集到种植等的转变和建筑技术的进步无关,排除A项;人工取火的发明有助于推动人类的演进,但是不构成主要因素,排除B项;饲养水平的提高和从采集到种植无关,排除C项。4.下图的考古发现为距今六七千年我国原始居民使用的生产工具。从生产力发展的水平来看,此类工具的出现和使用可以佐证他们生活在(B)A.旧石器时代B.新石器时代C.青铜朝代D.铁器时代[解析]从图中的“石斧”“骨耜”可以看出是磨制的工具,因此可以推断处于新石器时代。故答案选B项。5.据现有的考古资料所知,中华民族的祖先分别在多个地区创造了原始文化,这些早期先民的文化区,时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性。这体现了中华文明的起源(B)A.以中原地区为主,逐渐向外辐射B.分布广泛,多元一体C.在诸多区域同时出现,各自发展D.各地区存在延续不断的继承关系[解析]材料“但是它们各有特点,自成系统,既有个性,又有共性”说明中华文明的起源是多文明中心共存的特点,故B项正确。6.(2020·辽宁本溪)学者余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在“殷朝废墟”上,我们可以读到的历史是(B)A.禹建都阳城B.盘庚迁都安阳C.发生“国人暴动”D.平王迁都洛邑[解析]据所学在“殷朝废墟”上,我们可以读到历史是前1300年盘庚迁都安阳,B项符合题意;禹建都阳城是夏朝,与题意不符,A项错误;发生“国人暴动”的是西周,C项与题意不符;公元前770年周平王迁都洛邑,史称东周,D项与题意不符。7.(2020·天津部分区)中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是(D)A.汉字艺术的产生B.邻里关系的和睦C.多元文化的发展D.宗法观念的形成[解析]区分亲疏远近关系的标准是父系血缘,因此与这一文化现象密切相关的是宗法观念的形成,故答案为D项;这一文化现象与汉字艺术、多元文化无关,排除A、C两项;这一文化现象反映的是血缘关系,不是邻里关系,排除B项。8.(202...