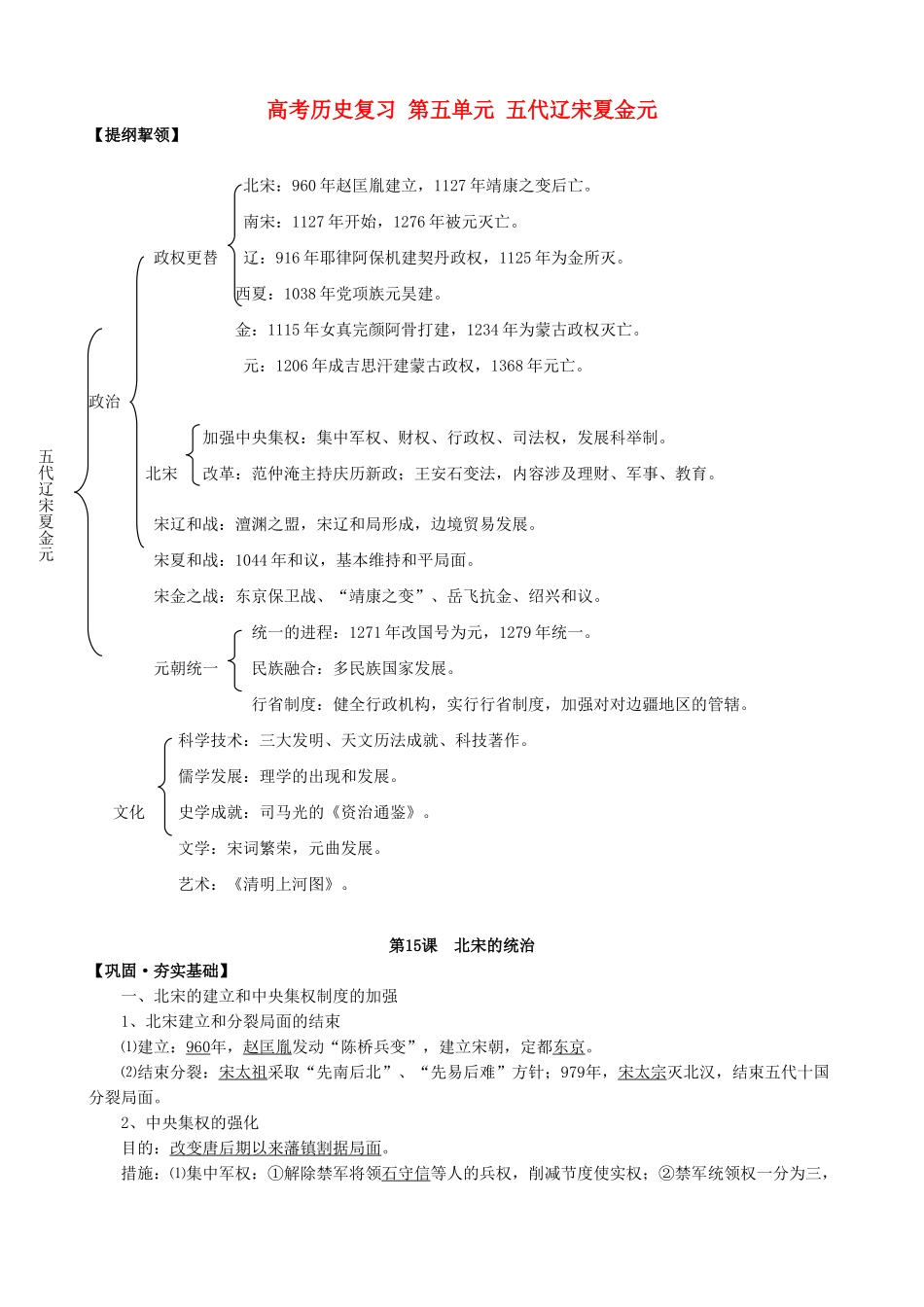

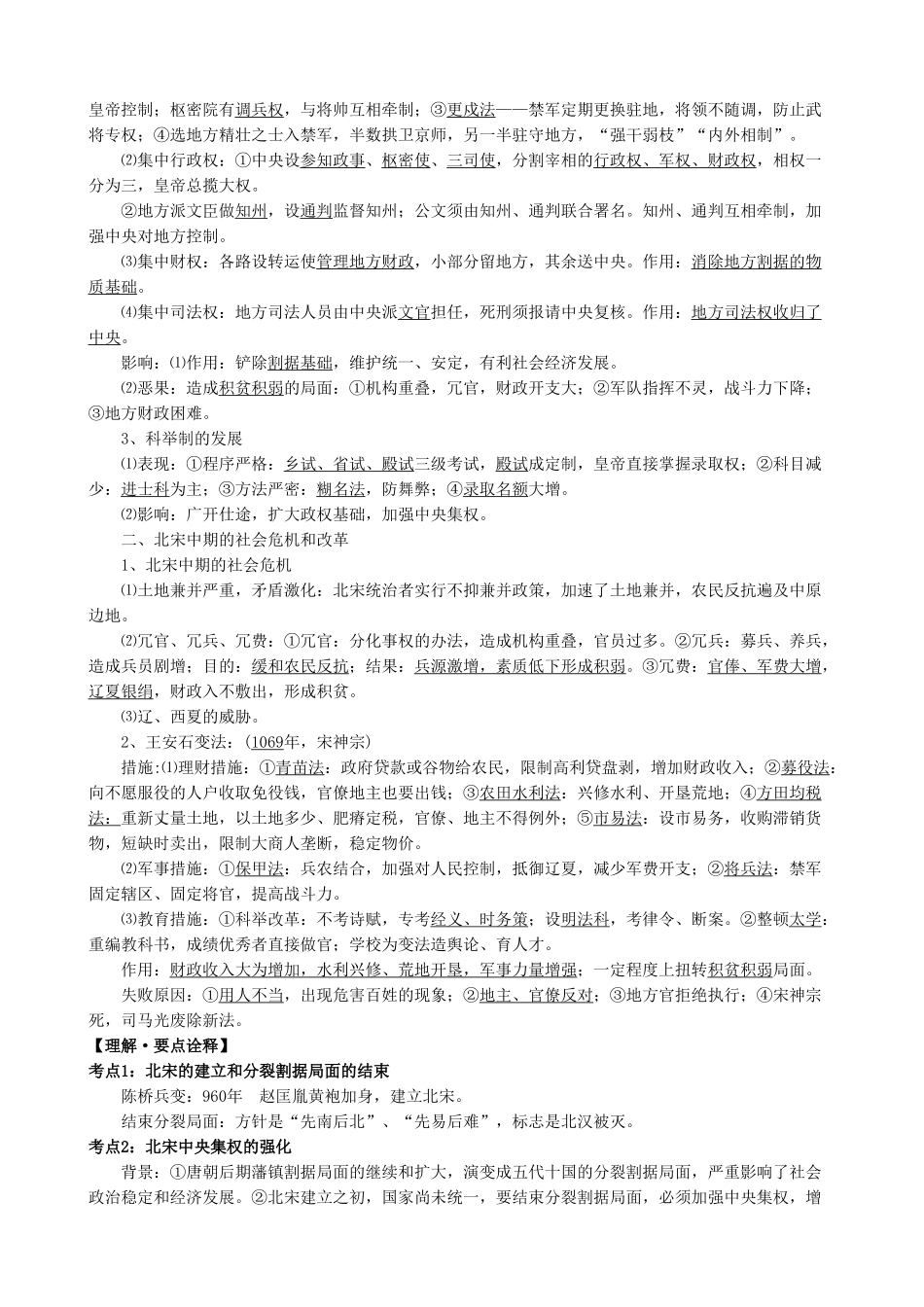

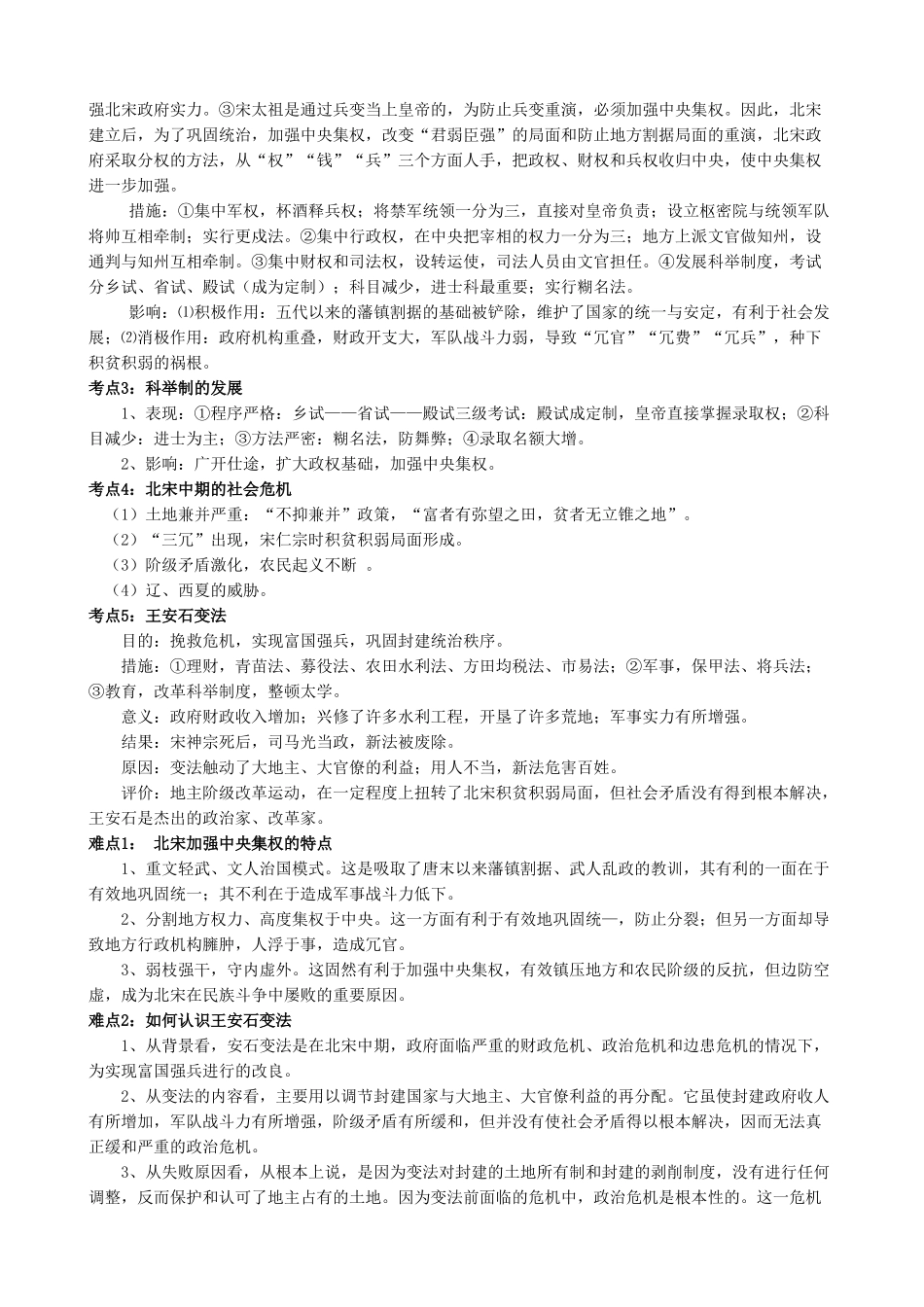

高考历史复习第五单元五代辽宋夏金元【提纲挈领】北宋:960年赵匡胤建立,1127年靖康之变后亡。南宋:1127年开始,1276年被元灭亡。政权更替辽:916年耶律阿保机建契丹政权,1125年为金所灭。西夏:1038年党项族元昊建。金:1115年女真完颜阿骨打建,1234年为蒙古政权灭亡。元:1206年成吉思汗建蒙古政权,1368年元亡。政治加强中央集权:集中军权、财权、行政权、司法权,发展科举制。北宋改革:范仲淹主持庆历新政;王安石变法,内容涉及理财、军事、教育。宋辽和战:澶渊之盟,宋辽和局形成,边境贸易发展。宋夏和战:1044年和议,基本维持和平局面。宋金之战:东京保卫战、“靖康之变”、岳飞抗金、绍兴和议。统一的进程:1271年改国号为元,1279年统一。元朝统一民族融合:多民族国家发展。行省制度:健全行政机构,实行行省制度,加强对对边疆地区的管辖。科学技术:三大发明、天文历法成就、科技著作。儒学发展:理学的出现和发展。文化史学成就:司马光的《资治通鉴》。文学:宋词繁荣,元曲发展。艺术:《清明上河图》。第15课北宋的统治【巩固·夯实基础】一、北宋的建立和中央集权制度的加强1、北宋建立和分裂局面的结束⑴建立:960年,赵匡胤发动“陈桥兵变”,建立宋朝,定都东京。⑵结束分裂:宋太祖采取“先南后北”、“先易后难”方针;979年,宋太宗灭北汉,结束五代十国分裂局面。2、中央集权的强化目的:改变唐后期以来藩镇割据局面。措施:⑴集中军权:①解除禁军将领石守信等人的兵权,削减节度使实权;②禁军统领权一分为三,五代辽宋夏金元皇帝控制;枢密院有调兵权,与将帅互相牵制;③更戍法——禁军定期更换驻地,将领不随调,防止武将专权;④选地方精壮之士入禁军,半数拱卫京师,另一半驻守地方,“强干弱枝”“内外相制”。⑵集中行政权:①中央设参知政事、枢密使、三司使,分割宰相的行政权、军权、财政权,相权一分为三,皇帝总揽大权。②地方派文臣做知州,设通判监督知州;公文须由知州、通判联合署名。知州、通判互相牵制,加强中央对地方控制。⑶集中财权:各路设转运使管理地方财政,小部分留地方,其余送中央。作用:消除地方割据的物质基础。⑷集中司法权:地方司法人员由中央派文官担任,死刑须报请中央复核。作用:地方司法权收归了中央。影响:⑴作用:铲除割据基础,维护统一、安定,有利社会经济发展。⑵恶果:造成积贫积弱的局面:①机构重叠,冗官,财政开支大;②军队指挥不灵,战斗力下降;③地方财政困难。3、科举制的发展⑴表现:①程序严格:乡试、省试、殿试三级考试,殿试成定制,皇帝直接掌握录取权;②科目减少:进士科为主;③方法严密:糊名法,防舞弊;④录取名额大增。⑵影响:广开仕途,扩大政权基础,加强中央集权。二、北宋中期的社会危机和改革1、北宋中期的社会危机⑴土地兼并严重,矛盾激化:北宋统治者实行不抑兼并政策,加速了土地兼并,农民反抗遍及中原边地。⑵冗官、冗兵、冗费:①冗官:分化事权的办法,造成机构重叠,官员过多。②冗兵:募兵、养兵,造成兵员剧增;目的:缓和农民反抗;结果:兵源激增,素质低下形成积弱。③冗费:官俸、军费大增,辽夏银绢,财政入不敷出,形成积贫。⑶辽、西夏的威胁。2、王安石变法:(1069年,宋神宗)措施:⑴理财措施:①青苗法:政府贷款或谷物给农民,限制高利贷盘剥,增加财政收入;②募役法:向不愿服役的人户收取免役钱,官僚地主也要出钱;③农田水利法:兴修水利、开垦荒地;④方田均税法:重新丈量土地,以土地多少、肥瘠定税,官僚、地主不得例外;⑤市易法:设市易务,收购滞销货物,短缺时卖出,限制大商人垄断,稳定物价。⑵军事措施:①保甲法:兵农结合,加强对人民控制,抵御辽夏,减少军费开支;②将兵法:禁军固定辖区、固定将官,提高战斗力。⑶教育措施:①科举改革:不考诗赋,专考经义、时务策;设明法科,考律令、断案。②整顿太学:重编教科书,成绩优秀者直接做官;学校为变法造舆论、育人才。作用:财政收入大为增加,水利兴修、荒地开垦,军事力量增强;一定程度上扭转积贫积弱局面。失败原因:①用人不当,出现危害百姓的现象;②地主、...