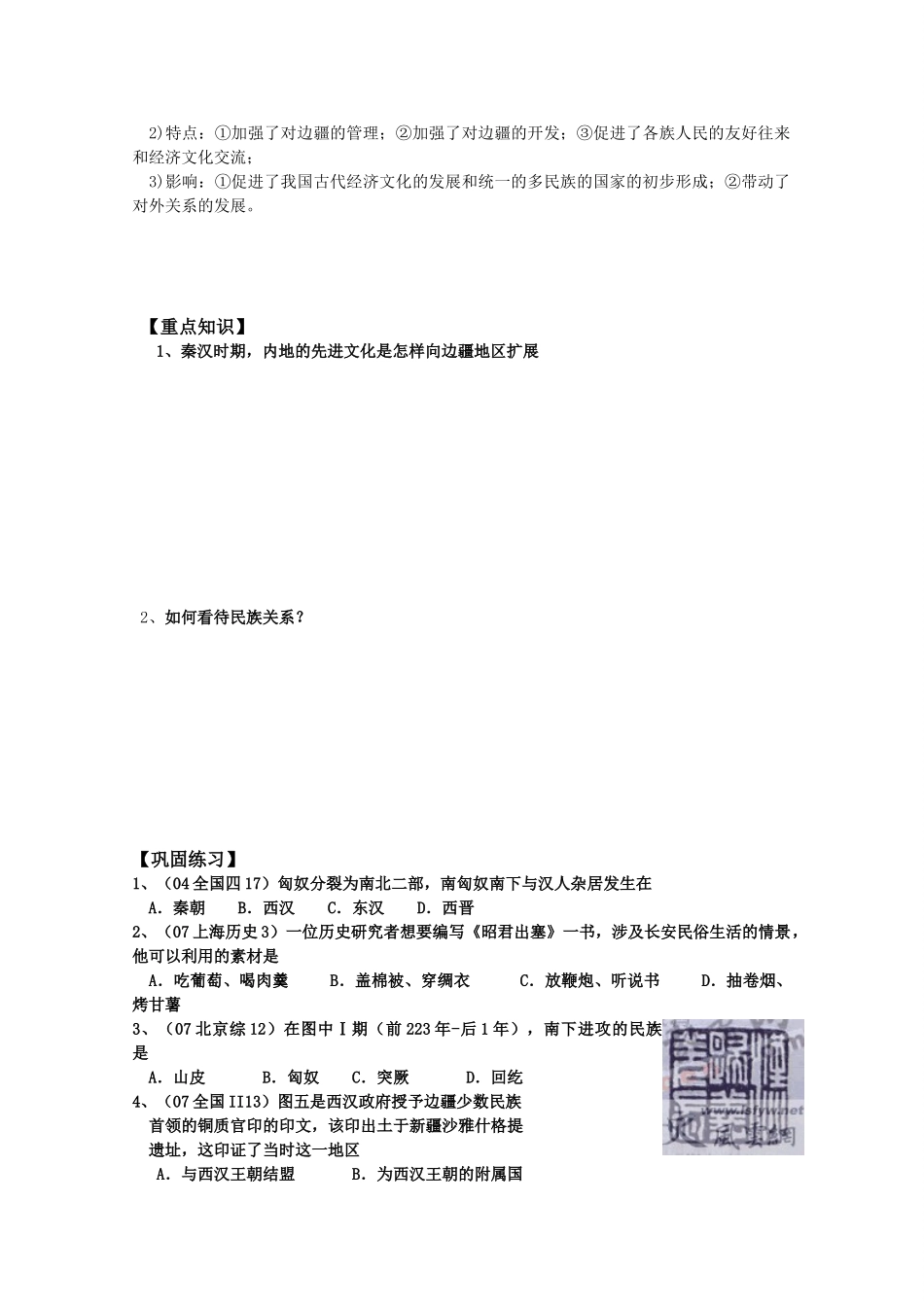

秦汉时期的民族关系【学习目标】大纲条目细化要求2.秦汉(4)两汉时期边疆各族的发展和民族关系匈奴的兴衰张骞通西域西南夷与百越2.秦汉各族分布情况匈奴自身的发展、分裂两汉时期的汉匈关系(和亲-战争-和亲-战争)目的、时间、两次出使简况、影响(联系丝绸之路)西南夷:简况、与两汉关系百越:分布、与汉关系【整体概括】两汉时期国家统一,社会经济发展,国力强盛,统治者加强了对周边地区各少数民族的管理和控制;促进了各族人民的友好往来和各民族间的经济文化交流;使中原先进技术传到边疆地区,加强了民族融合,推动了边疆地区的发展,统一多民族国家得到了进一步发展。【自主复习】一、北---与匈奴的关系1、匈奴的兴衰:秦始皇派兵击退匈奴,取得地区,并修筑长城抵御其南下;秦汉之际,匈奴首领冒顿单于统一北方草原,建立强盛的奴隶制国家;初年,匈奴分裂为南北二部。2、两汉与匈奴的关系(1)第一阶段:西汉初年对匈奴采取政策。原因:匈奴力量很强,而西汉经过秦末农民战争和楚汉战争,经济凋敝,国力薄弱,百废待兴。影响:有利于集中力量恢复经济,增强国力。(2)第二阶段:汉武帝时期对匈奴发动了三次大规模。匈奴、乌桓、鲜卑夫余西域各族西南夷越族原因:经过汉初的休养生息,到汉武帝时经济繁荣,国力强盛,有力量打败匈奴。影响:取得了决定性胜利,基本上解除了匈奴对北方边郡威胁,有利于边疆的开发。(3)第三阶段:西汉后期又采取政策,汉元帝将王昭君作为公主,远嫁呼韩邪单于。原因:匈奴内乱,西汉后期杜会问题严重,也无力进行大规模战争。影响:终止了汉匈间的连年战争,双方互市兴旺起来,文化往来增多,和睦相处,密切了汉匈关系。促进匈奴社会文化发展与民族融合。(昭君作为和平使者出塞以后,汉朝与匈奴之间50年左右未爆发战争,边疆地区出现了“三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役,人民炽盛,牛马布野”的和平景象。)(4)东汉初期匈奴分裂,南匈奴,北匈奴居蒙古高原,南下骚扰,控制西域各族。东汉政府先后两次窦固、窦宪率兵大败北匈奴,最后解除了匈奴对东汉和西域的威胁。二、西北---两汉同西域的关系★西域的地理含义:“西域”一名始见于《汉书·西域传》,其所指的地区有狭义和广义两种含义。狭义指葱岭以西和以东的广大地区,即对玉门关、阳关以西广大地区的总称;广义泛指凡是通过狭义的西域所能到达的地区,包括亚洲的中、西部,印度半岛,欧洲的东部和非洲的北部。当然,无论是狭义还是广义的西域,其界限都不是十分精确的。在两汉时期的史书中,经常是两种含义混合使用。1、张骞两次通西域(张骞出使西域为“凿空”---开辟了西汉同西域的交通)第一次是公元前138年,目的是。第二次是公元前119年。意义:①加强了与西域各国的联系,建立起友好往来关系;②加强了与西域地区的政治、经济、文化交流,封建国家的影响深入边疆;③促进了西域社会的进步和丰富了中原的物质生活。(、、、等传入汉朝种植,西域各族从汉朝得到了和,还学会了和。)2、对西域的管辖①公元前60年,西汉设西域都护,标志。②东汉时,班超经营西域,对西域进行管理,密切了西域与内地的联系。西域都护----是我国两汉时期中央政府在今新疆境内设置的最高军政首脑。★张骞、班超出使西域的影响(1)为中华民族开疆拓土作出了重大贡献。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权。(2)把先进的汉族文化远播到西北各少数民族,促进了少数民族的发展,加速了民族融合。(3)加强了与边疆少数民族经济文化的交流,增进了民族友谊,加强了内地与边疆的联系,加强了民族大团结。(4)开拓了丝绸之路,既发展了各族人民的经济,又使古老的中华文明走向世界。(5)开拓了与外部世界的联系,甘英出使大秦和大秦安敦王朝送礼给汉桓帝,是中国古代同欧洲外交的开始。三、对西南和东南地区的管辖西南:西南各民族被统称“西南夷”,主要的有。西汉在位时,在西南设郡,突出史实是武帝赐予滇王的“”和封夜郎侯为王。东南:汉朝时的“百越”指华东、华南地区的越人,汉武帝在位时,设管理。★两汉时期的民族关系1)发展的原因:①国家统一;②经济发达;③文化繁荣;④统治...