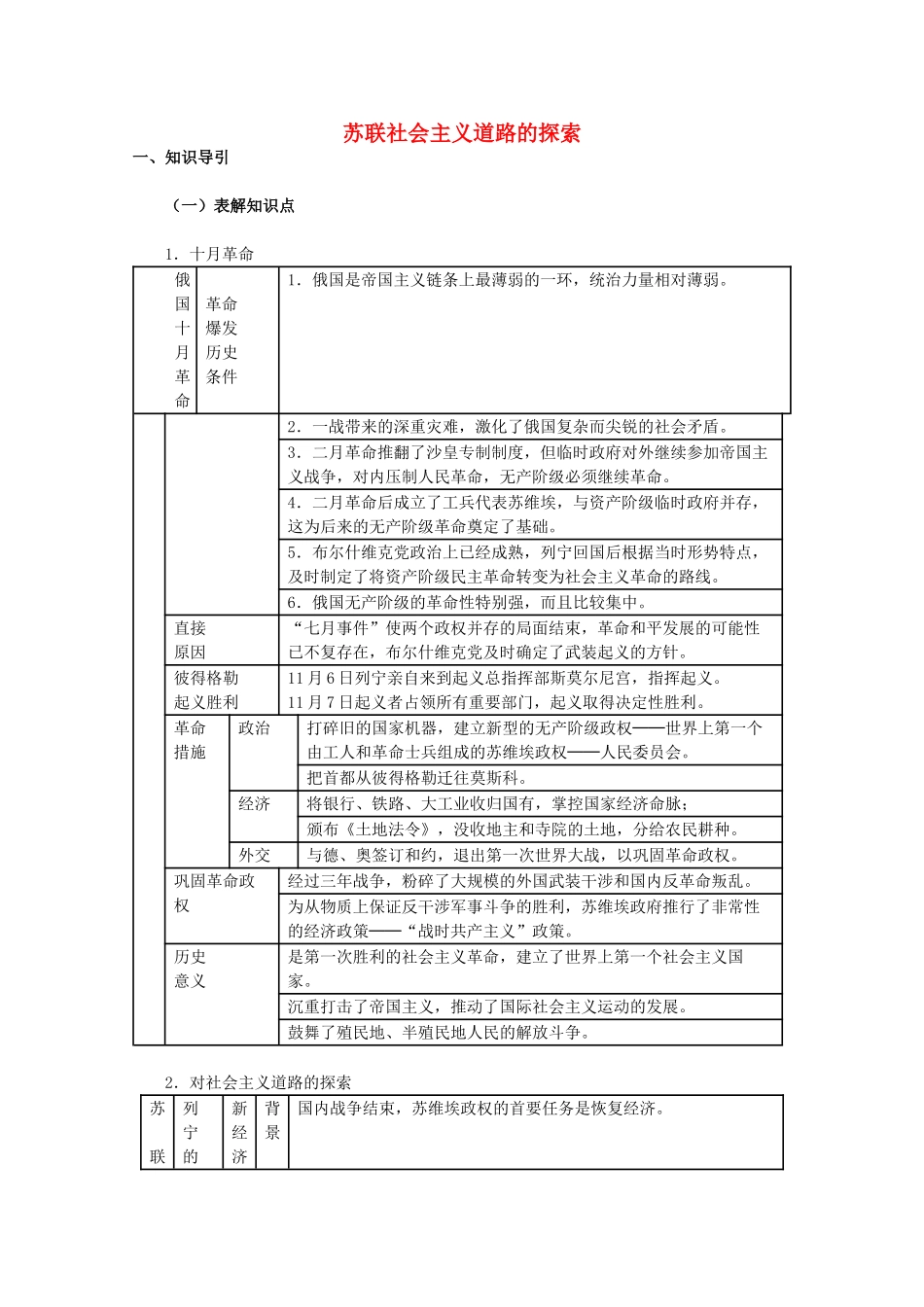

苏联社会主义道路的探索一、知识导引(一)表解知识点1.十月革命俄国十月革命革命爆发历史条件1.俄国是帝国主义链条上最薄弱的一环,统治力量相对薄弱。2.一战带来的深重灾难,激化了俄国复杂而尖锐的社会矛盾。3.二月革命推翻了沙皇专制制度,但临时政府对外继续参加帝国主义战争,对内压制人民革命,无产阶级必须继续革命。4.二月革命后成立了工兵代表苏维埃,与资产阶级临时政府并存,这为后来的无产阶级革命奠定了基础。5.布尔什维克党政治上已经成熟,列宁回国后根据当时形势特点,及时制定了将资产阶级民主革命转变为社会主义革命的路线。6.俄国无产阶级的革命性特别强,而且比较集中。直接原因“七月事件”使两个政权并存的局面结束,革命和平发展的可能性已不复存在,布尔什维克党及时确定了武装起义的方针。彼得格勒起义胜利11月6日列宁亲自来到起义总指挥部斯莫尔尼宫,指挥起义。11月7日起义者占领所有重要部门,起义取得决定性胜利。革命措施政治打碎旧的国家机器,建立新型的无产阶级政权──世界上第一个由工人和革命士兵组成的苏维埃政权──人民委员会。把首都从彼得格勒迁往莫斯科。经济将银行、铁路、大工业收归国有,掌控国家经济命脉;颁布《土地法令》,没收地主和寺院的土地,分给农民耕种。外交与德、奥签订和约,退出第一次世界大战,以巩固革命政权。巩固革命政权经过三年战争,粉碎了大规模的外国武装干涉和国内反革命叛乱。为从物质上保证反干涉军事斗争的胜利,苏维埃政府推行了非常性的经济政策──“战时共产主义”政策。历史意义是第一次胜利的社会主义革命,建立了世界上第一个社会主义国家。沉重打击了帝国主义,推动了国际社会主义运动的发展。鼓舞了殖民地、半殖民地人民的解放斗争。2.对社会主义道路的探索苏联列宁的新经济背景国内战争结束,苏维埃政权的首要任务是恢复经济。对社会主义道路的探索探索政策战时共产主义政策已不适应新的形势,它产生了诸多弊端。内容农业规定农民在交纳粮食税之后,余粮归自己支配。工业除大型企业外,中小企业允许私人和外国企业经营,允许多种形式经济成分并存。商业除生活必需品外,恢复自由贸易,大力发展商品经济。作用1927年国家经济恢复到了战前1913年的水平。为后来大规模的工业化建设奠定了物质基础。苏联建立1922年底正式成立,全称“苏维埃社会主义共和国联盟”;创始国包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和外高加索。斯大林的探索工业化方针优先发展重工业(是加快工业化速度和国防建设的需要)。完成1928~1937年执行的前两个五年计划,基本实现了工业化。成就形成较完备工业体系,工业总产值居欧洲第一,世界第二。特点是在社会主义计划经济体制下,独立自主完成的。农业集体化目的为了适应工业化快速发展的需要。特点运用了行政强迫的手段,采取了消灭富农的政策。完到1937年基本完成。成新宪法背景工业化和农业集体化完成,生产资料所有制发生根本改变。标志标志着苏联已成为“工农社会主义国家”。标志着高度集中的经济政治体制──斯大林模式形成。斯大林模式特点政治权力高度集中,忽视民主法制,缺乏群众监督。经济高度计划,限制商品货币关系,否认市场的作用。评价积极适应了当时外有帝国主义包围,内部经济、文化落后的国情。在国民经济恢复和工业化初期,发挥了一定的积极作用。消极片面发展重工业使农业和轻工业长期落后,经济发展没后劲。片面强调产值和产量,造成产品品种少、质量差。国家从农民身上索取过多,使农业长期停滞不前。经济发展粗放,经济效益低下,大量消耗和浪费了资源。(二)剖析重、难点1.俄国是帝国主义链条上最薄弱的一环经济上,在帝国主义国家中,俄国的经济基础最薄弱,缺少资金,市场狭小,技术落后,国际竞争力弱,工业生产总值排在资本主义世界末尾。造成这种情况的主要原因是农奴制改革不彻底,虽然农奴已成为自由人了,但在经济上仍然贫困,由此难以形成完善的国内市场。农奴主得到了一大笔土地赎金,但是由于国内投资环境不好,观念上又跟不上潮流,进行投资的不多。而俄国资本主义的发展,在资金和技术上的对外依赖性很大,这一切都使俄国成为...