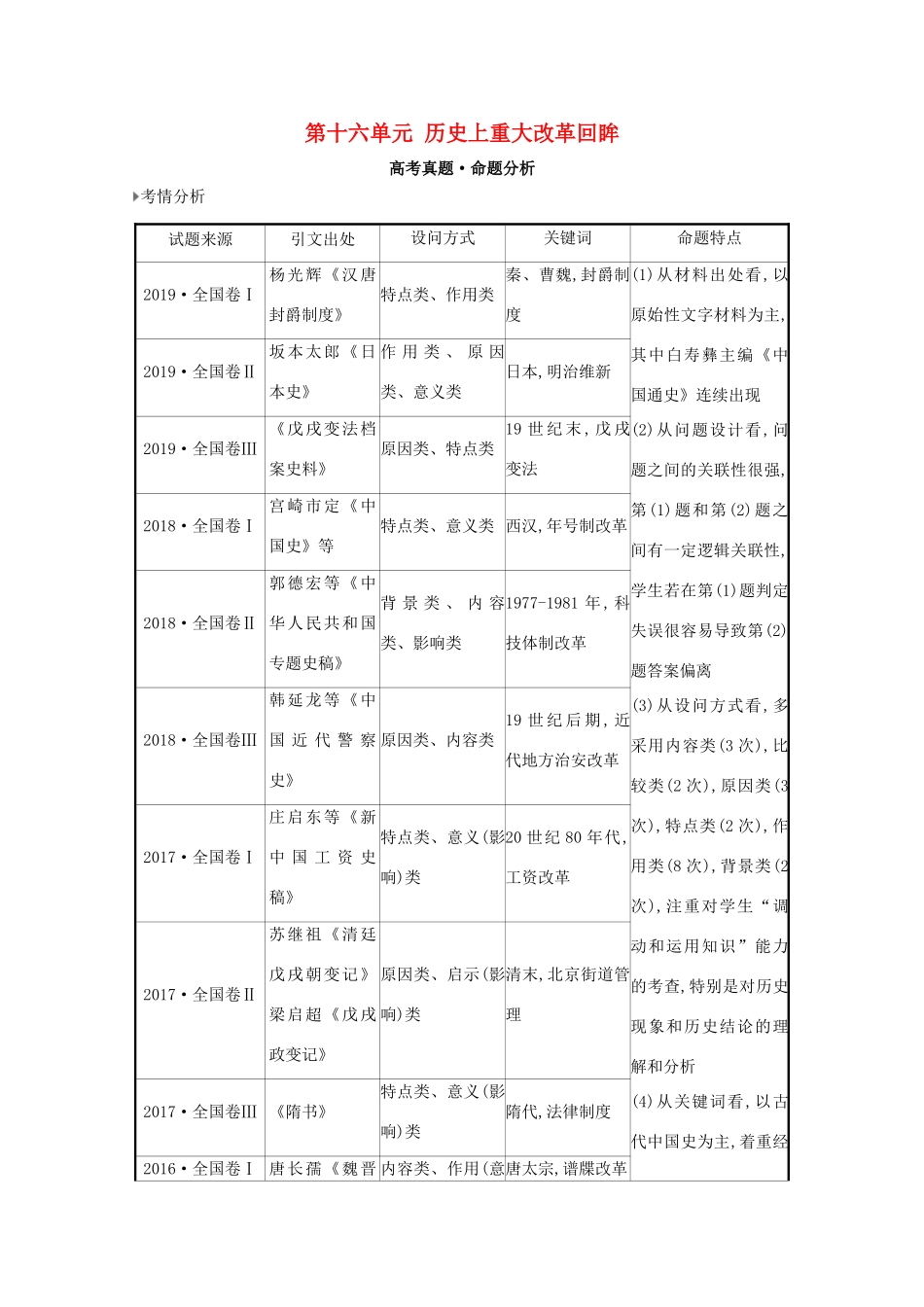

第十六单元历史上重大改革回眸高考真题·命题分析考情分析试题来源引文出处设问方式关键词命题特点2019·全国卷Ⅰ杨光辉《汉唐封爵制度》特点类、作用类秦、曹魏,封爵制度(1)从材料出处看,以原始性文字材料为主,其中白寿彝主编《中国通史》连续出现(2)从问题设计看,问题之间的关联性很强,第(1)题和第(2)题之间有一定逻辑关联性,学生若在第(1)题判定失误很容易导致第(2)题答案偏离(3)从设问方式看,多采用内容类(3次),比较类(2次),原因类(3次),特点类(2次),作用类(8次),背景类(2次),注重对学生“调动和运用知识”能力的考查,特别是对历史现象和历史结论的理解和分析(4)从关键词看,以古代中国史为主,着重经2019·全国卷Ⅱ坂本太郎《日本史》作用类、原因类、意义类日本,明治维新2019·全国卷Ⅲ《戊戌变法档案史料》原因类、特点类19世纪末,戊戌变法2018·全国卷Ⅰ宫崎市定《中国史》等特点类、意义类西汉,年号制改革2018·全国卷Ⅱ郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》背景类、内容类、影响类1977-1981年,科技体制改革2018·全国卷Ⅲ韩延龙等《中国近代警察史》原因类、内容类19世纪后期,近代地方治安改革2017·全国卷Ⅰ庄启东等《新中国工资史稿》特点类、意义(影响)类20世纪80年代,工资改革2017·全国卷Ⅱ苏继祖《清廷戊戌朝变记》梁启超《戊戌政变记》原因类、启示(影响)类清末,北京街道管理2017·全国卷Ⅲ《隋书》特点类、意义(影响)类隋代,法律制度2016·全国卷Ⅰ唐长孺《魏晋内容类、作用(意唐太宗,谱牒改革南北朝隋唐史三论》义)类济领域的改革,也涉及了政治和法律领域的改革(5)从与课本的关联度看,2019年无论古代史还是近现代史试题与2016·全国卷Ⅱ《清史稿》等特点类、影响类晚清,军事改革2016·全国卷Ⅲ吕思勉《魏晋南北朝史》内容类、意义类北魏,孝文帝庙号改革2015·全国卷Ⅰ彭信威《中国货币史》内容类、意义类唐代,币制改革2015·全国卷Ⅱ黄惠贤等《中国俸禄制度史》原因类、作用(影响)类清代,养廉银制度考向一考查相似或不同改革的分析比较【例1】(2019·全国卷Ⅰ·T45)材料秦朝推行的“二十等爵”制,始创于商鞅变法时为奖励军功所设立的军功爵制。汉承秦制,继续沿用“二十等爵”制,但根据实际情况有所调整。曹魏末年,专权的晋王司马昭为取代曹魏政权,“深览经远之统,思复先哲之轨,分土画疆,建爵五等,或以进德,或以酬功”。此次改革仿照《周礼》,设公、侯、伯、子、男五个等级,把爵位封授给支持司马氏的群臣。受封者获得民户数量不等的“封邑”,爵位由子孙承袭。“自骑督已上六百余人皆封”。由此,面向文武官员的“五等爵”制确立。通过五等爵分封,司马昭对曹魏朝廷中的大臣进行了一次比较彻底的区分,将那些倾向于司马氏的大臣与其他曹魏大臣明确区别开来,成为司马氏建立晋朝的前奏。——摘编自杨光辉《汉唐封爵制度》等(1)根据材料并结合所学知识,分别说明秦“二十等爵”制和曹魏末年“五等爵”制所反映的思想流派。(5分)(2)根据材料并结合所学知识,分别概括秦“二十等爵”和曹魏末年“五等爵”的授予对象,并简析两种爵位制的各自作用。(10分)【解析】第(1)题中秦“二十等爵”制创于商鞅变法,故属于法家思想;曹魏末年“五等爵”仿照《周礼》,“或以进德,或以酬功”,重视“德”,故属于儒家思想。第(2)题“二十等爵”制为奖励军功所设,故对象为军人,有利于提高军队战斗力,促进秦统一的完成;“五等爵”制授给支持司马氏的群臣,故有利于巩固司马氏的统治,为晋朝建立奠定基础。答案:(1)“二十等爵”制反映了法家思想;“五等爵”制反映了儒家思想。(5分)(2)对象:“二十等爵”主要授予军人;“五等爵”主要授予官员。(4分)作用:“二十等爵”制打破了世卿世禄制,激发了军队斗志,促成秦统一;“五等爵”制壮大了司马氏力量,为晋朝建立奠定基础。(6分)考向二考查某一改革的背景、内容、特点以及影响【例2】(2019·全国卷Ⅲ·T44)材料甲午战后,以康有为为代表的维新派主张开议院。随着维新运动的高涨,康有为认为“民智未开”,开议院为时过早。1898年,康有为在《应诏统筹全局折》中提出:设制度局,负责“审定全规,重立典法”,“撰叙仪制官制诸规则”,甚至“酌定宪法”;制度局议定章程...