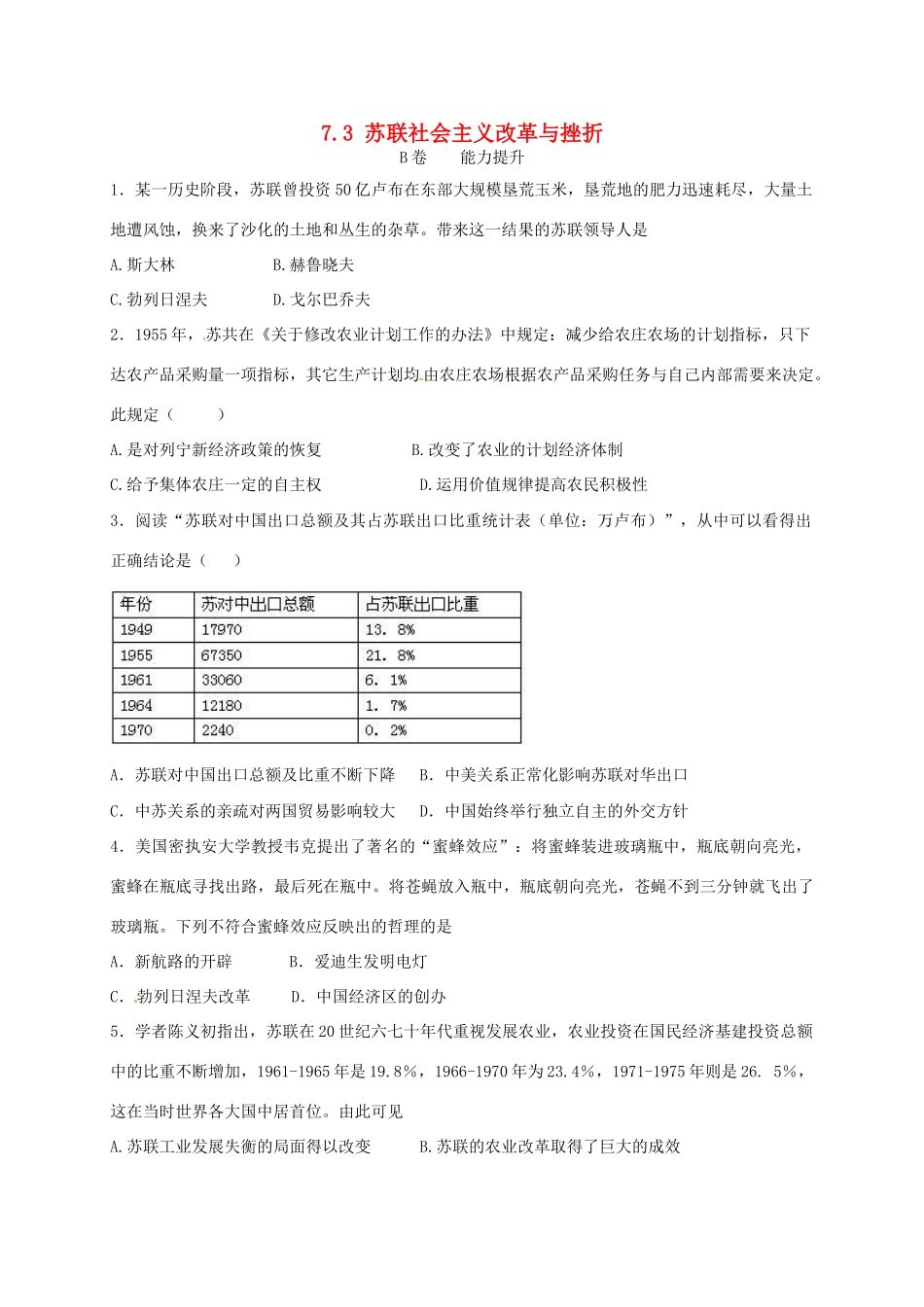

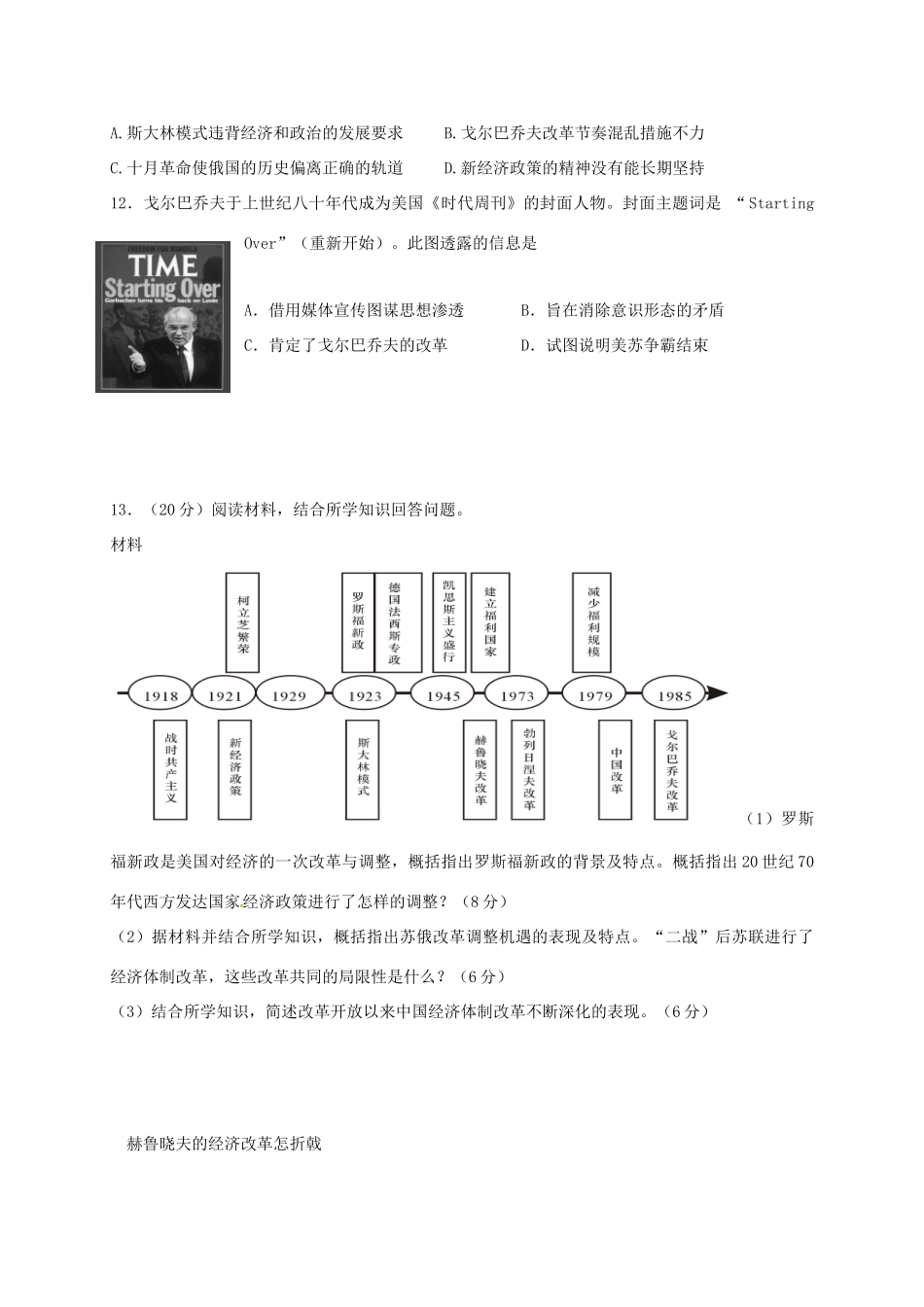

7.3苏联社会主义改革与挫折B卷能力提升1.某一历史阶段,苏联曾投资50亿卢布在东部大规模垦荒玉米,垦荒地的肥力迅速耗尽,大量土地遭风蚀,换来了沙化的土地和丛生的杂草。带来这一结果的苏联领导人是A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫2.1955年,苏共在《关于修改农业计划工作的办法》中规定:减少给农庄农场的计划指标,只下达农产品采购量一项指标,其它生产计划均由农庄农场根据农产品采购任务与自己内部需要来决定。此规定()A.是对列宁新经济政策的恢复B.改变了农业的计划经济体制C.给予集体农庄一定的自主权D.运用价值规律提高农民积极性3.阅读“苏联对中国出口总额及其占苏联出口比重统计表(单位:万卢布)”,从中可以看得出正确结论是()A.苏联对中国出口总额及比重不断下降B.中美关系正常化影响苏联对华出口C.中苏关系的亲疏对两国贸易影响较大D.中国始终举行独立自主的外交方针4.美国密执安大学教授韦克提出了著名的“蜜蜂效应”:将蜜蜂装进玻璃瓶中,瓶底朝向亮光,蜜蜂在瓶底寻找出路,最后死在瓶中。将苍蝇放入瓶中,瓶底朝向亮光,苍蝇不到三分钟就飞出了玻璃瓶。下列不符合蜜蜂效应反映出的哲理的是A.新航路的开辟B.爱迪生发明电灯C.勃列日涅夫改革D.中国经济区的创办5.学者陈义初指出,苏联在20世纪六七十年代重视发展农业,农业投资在国民经济基建投资总额中的比重不断增加,1961-1965年是19.8%,1966-1970年为23.4%,1971-1975年则是26.5%,这在当时世界各大国中居首位。由此可见A.苏联工业发展失衡的局面得以改变B.苏联的农业改革取得了巨大的成效C.苏联领导人将农业改革作为改革的重点D.农业问题成为阻碍苏联发展的重要因素6.勃列日涅夫执政时期,苏联政府的基础建设投资总额中,约27%投向了农业。这一投资数额,在当时世界主要国家中居首位。由此可见A.苏联经济体制改革的重点是农业B.苏联的集体化农业效率较低C.勃列日涅夫把农业现代化作为工作重点D.苏联的农业问题已得到了有效解决7.戈尔巴乔夫曾指出:“在斯大林时期,工业化是靠利用集中营的囚犯,同时也是靠农业的破产来实现的。对农业来说,集体化实际上成了新的农奴制。”在戈尔巴乔夫看来,斯大林模式A.未能推动苏联农业的发展B.建立在对农业的掠夺之上C.使苏联短期内实现工业化D.造成苏联经济的严重失衡8.前苏联总统戈尔巴乔夫在1991年12月25日辞职演讲中说道:“我们什么都多:土地、石油和天然气、其他自然资源;智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差的多,越来越落在他们的后面……”导致这种现象的决定性原因是A.经济基础极为薄弱B.西方国家长期的经济封锁C.东欧剧变的直接冲击D.高度集中的政治经济体制弊端9.下面是美国人加里曼访问苏联时与当时的苏联重要领导人柯西金(1904年——1980年)的一段对话:“加里曼:在地方上我同企业领导和官方代表谈话时,我注意到,他们对不久前工业领导安排上进行的变动都感到满意。柯西金:是的,我们大家都对这次改革结果感到满意。加里曼:您是指最近进行的工业权力下放吗?柯西金:我们将加强发展国民经济委员会体系,这个体系使工业管理权力下放同国民经济中央计划相协调。……”这段对话针对的是()A.新经济政策B.斯大林模式C.赫鲁晓夫改革D.戈尔巴乔夫改革10.保罗•肯尼迪在《大国的兴衰》中指出:苏联官僚主义的习惯势力,以党的领导干部为主体的特权阶层,对自由交流知识的限制和缺乏激励个人发挥主动性的制度,这一切使它在迎接未来的高技术革命方面处于极其不利的地位。为此A.斯大林推行高度集中的政治经济体制B.勃列日涅夫实行新经济体制C.赫鲁晓夫发起对斯大林个人崇拜批判D.戈尔巴乔夫推行政治多元化11.对几乎所有人来说,苏联的突然崩溃是一件“出人意料”的黑天鹅事件(比喻意外的,并具有极端影响的事件)——在崩溃发生之前,这个制度的崩溃是不可想象的,但是,当它发生的时候,却不显得令人惊奇。若从现代化史观角度观察,苏联解体的主要原因是A.斯大林模式违背经济和政治的发展要求B.戈尔巴乔夫改革节奏混乱措施不力C.十月革命使俄国的历史偏离正确的轨道D.新经济政...