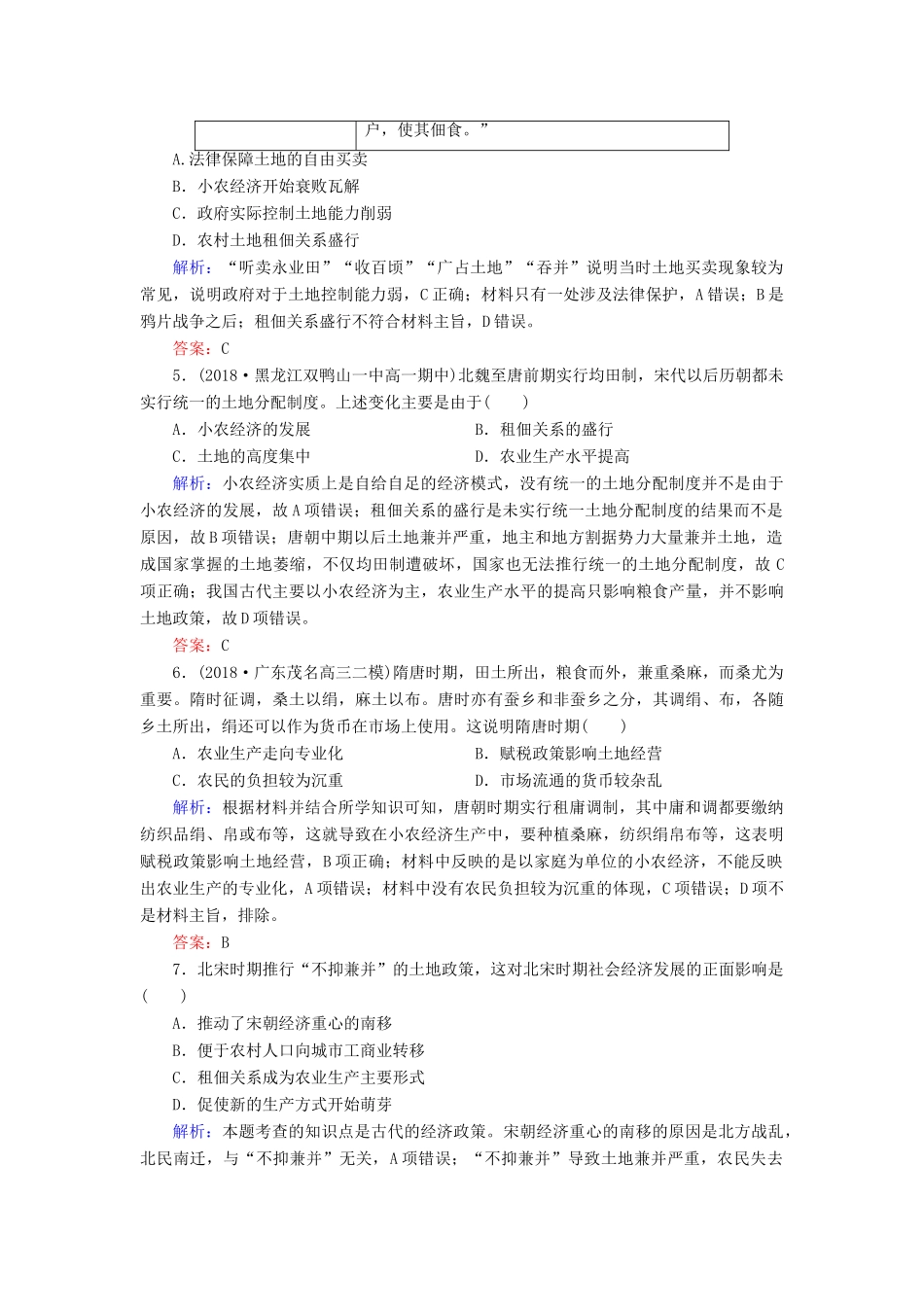

第2课中国古代的土地制度课时跟踪检测时间:30分钟满分:50分一、选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分)1.《礼记·王制》记载“田里不鬻(yù,卖)”。这种土地制度存在于()A.夏商时期至西周时期B.夏商时期到秦朝时期C.春秋时期到战国时期D.战国时期到秦汉时期解析:“田里不鬻(yù,卖)”意思是土地不能买卖,这是在土地私有制出现之前的情况,而土地私有制是在春秋时期出现的。故选A项。答案:A2.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”,统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上()A.确立了封建土地私有制B.巩固了奴隶主的权力C.进一步推广了井田制D.将所有土地公有化解析:材料表明商鞅变法破除了井田的“阡陌封疆”,允许土地的私有和买卖,从法律上废除了井田制,对土地私有制给予全面的肯定。答案:A3.(2018·全国卷Ⅱ)西汉文景时期,粮食增产,粮价极低,国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高税额的人头税。富商大贾趁机操纵物价放高利贷,加剧了土地兼并,农户流亡。这反映出当时()A.重农抑商政策未能实行B.自耕农经济发展受阻C.粮价低抑制了生产热情D.富商大贾操纵税收解析:材料中“土地兼并、农户流亡”说明当时小农经济破产现象严重,表明自耕农经济发展受阻,B项正确;西汉文景时期,政府大力推行重农抑商政策,A项错误;材料并未体现粮价低抑制了农民的生产热情,C项错误;富商大贾只是操纵物价,并不能操纵税收,D项错误。答案:B4.(2018·安徽屯溪一中高一期中)下表为不同文献关于唐代土地状况的记述。由此可以推知()出处记述《田令》“诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田。”《全唐诗补逸》“良田收百顷,兄弟犹工商。”《唐大诏令集》“寺观广占田地……侵损百姓。”《全唐文》“王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程。……致令百姓无处安置,乃别停客户,使其佃食。”A.法律保障土地的自由买卖B.小农经济开始衰败瓦解C.政府实际控制土地能力削弱D.农村土地租佃关系盛行解析:“听卖永业田”“收百顷”“广占土地”“吞并”说明当时土地买卖现象较为常见,说明政府对于土地控制能力弱,C正确;材料只有一处涉及法律保护,A错误;B是鸦片战争之后;租佃关系盛行不符合材料主旨,D错误。答案:C5.(2018·黑龙江双鸭山一中高一期中)北魏至唐前期实行均田制,宋代以后历朝都未实行统一的土地分配制度。上述变化主要是由于()A.小农经济的发展B.租佃关系的盛行C.土地的高度集中D.农业生产水平提高解析:小农经济实质上是自给自足的经济模式,没有统一的土地分配制度并不是由于小农经济的发展,故A项错误;租佃关系的盛行是未实行统一土地分配制度的结果而不是原因,故B项错误;唐朝中期以后土地兼并严重,地主和地方割据势力大量兼并土地,造成国家掌握的土地萎缩,不仅均田制遭破坏,国家也无法推行统一的土地分配制度,故C项正确;我国古代主要以小农经济为主,农业生产水平的提高只影响粮食产量,并不影响土地政策,故D项错误。答案:C6.(2018·广东茂名高三二模)隋唐时期,田土所出,粮食而外,兼重桑麻,而桑尤为重要。隋时征调,桑土以绢,麻土以布。唐时亦有蚕乡和非蚕乡之分,其调绢、布,各随乡土所出,绢还可以作为货币在市场上使用。这说明隋唐时期()A.农业生产走向专业化B.赋税政策影响土地经营C.农民的负担较为沉重D.市场流通的货币较杂乱解析:根据材料并结合所学知识可知,唐朝时期实行租庸调制,其中庸和调都要缴纳纺织品绢、帛或布等,这就导致在小农经济生产中,要种植桑麻,纺织绢帛布等,这表明赋税政策影响土地经营,B项正确;材料中反映的是以家庭为单位的小农经济,不能反映出农业生产的专业化,A项错误;材料中没有农民负担较为沉重的体现,C项错误;D项不是材料主旨,排除。答案:B7.北宋时期推行“不抑兼并”的土地政策,这对北宋时期社会经济发展的正面影响是()A.推动了宋朝经济重心的南移B.便于农村人口向城市工商业转移C.租佃关系成为农业生产主要形式D.促使...