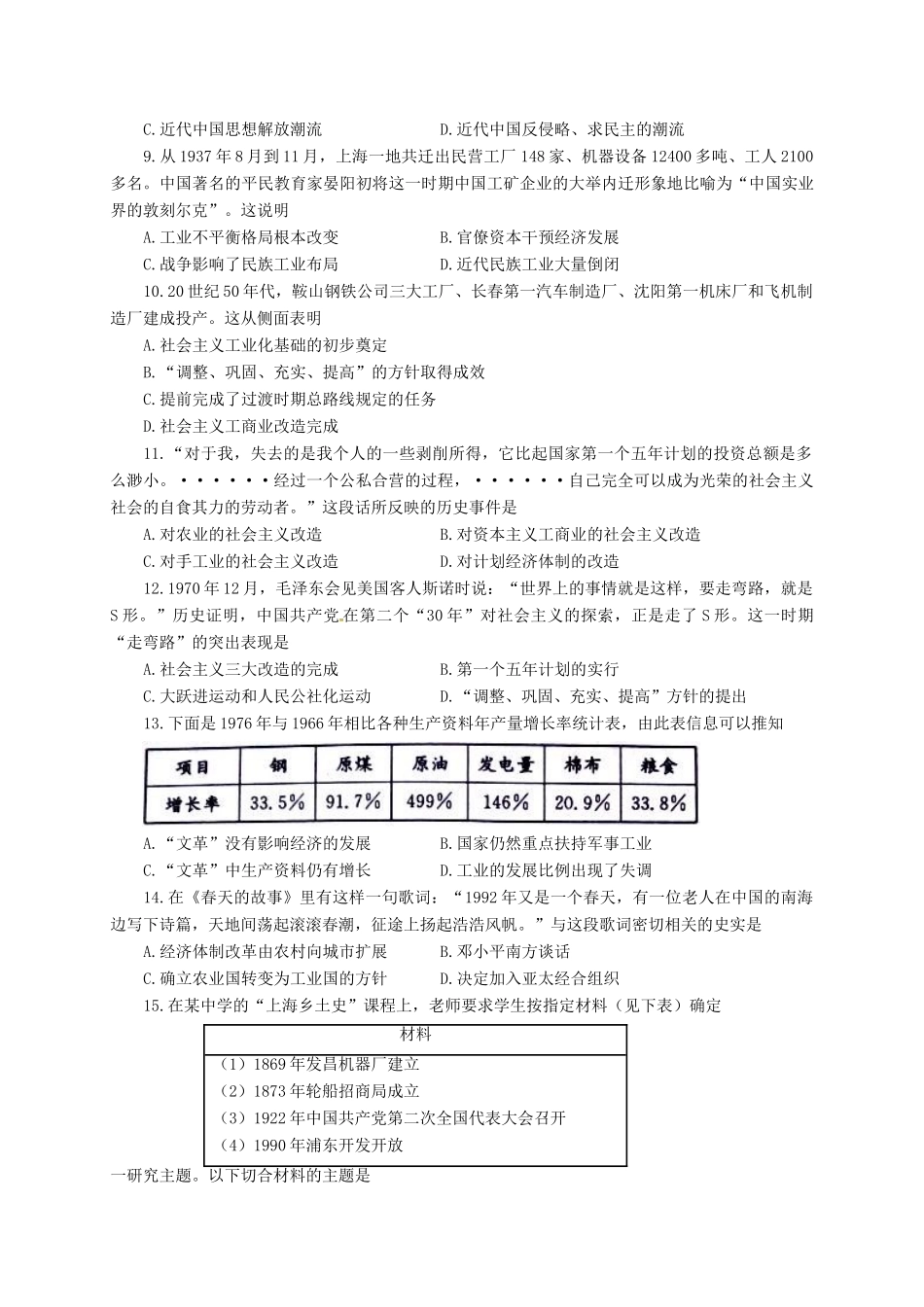

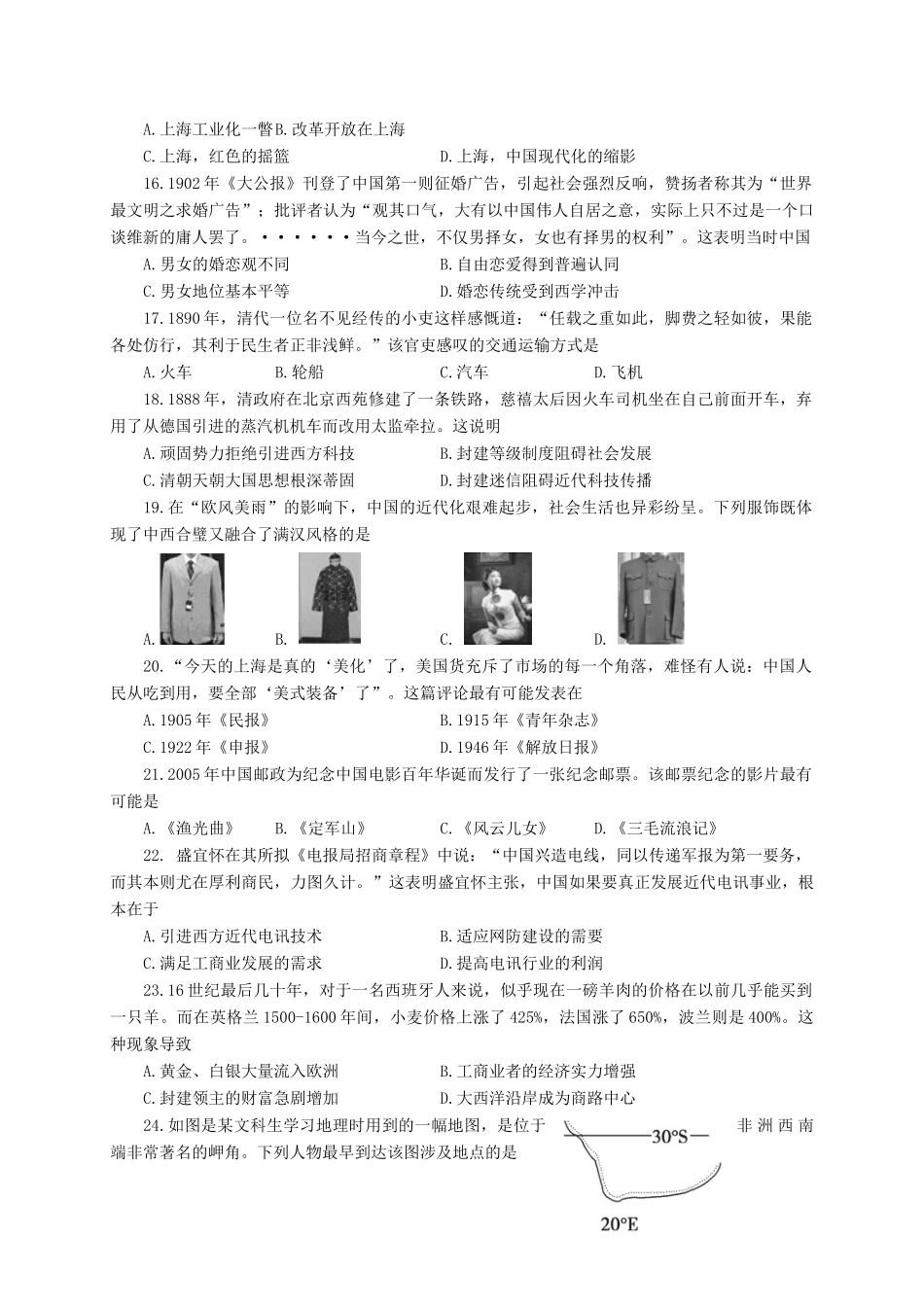

2016—2017学年第二学期期末考试高一历史考试时间:60分钟试卷满分:100分2017.7.11一、单项选择题(共50小题,每题1.5分,共75分。每小题只有一个选项最符合题意。)1.关于我国农业,《孟子•梁惠王上》中有“深耕易耨”之说;在《荀子•富国篇》中也有“多粪肥田”、“长斗石,取上种”等说法。这些记载反映出战国时期A.农业生产技术的进步B.统治者对农业的重视C.农业主体地位的形成D.土地私有制已经确立2.“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”是中国古代经济生活中普遍的现象,造成这种现象的原因是A.闭关政策B.重农抑商C.土地兼并D.贫富分化3.康熙皇帝任命曹雪芹的祖父曹寅主持江宁织造局的生产。根据当时的制度,下列不符合其生产特征的是A.由政府直接经营,进行大规模的作坊生产B.产品质量较高,技术精湛C.占据技术、人才和原料优势,生产不计成本D.产品大多非常精美,畅销海内外,极受青睐4.泉州港和阿姆斯特丹港都曾是著名的国际贸易港口,泉州港在元代与一百多个国家建立贸易往来,达至极盛,明清后则走向衰落,阿姆斯特丹则仍是欧洲第四大港口。这两个港口在明清时期命运不同的主要原因是A.造船、航海技术的差异B.手工业发展水平的不同C.社会制度及其经济形态的差异D.经济全球化的发展水平5.明太祖时,告谕户部大臣,理财之术在于“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”。清雍正帝更是强调“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,这说明当时统治者实行A.闭关锁国政策B.商品专卖制度C.重农抑商政策D.土地兼并政策6.(甲午战争后)“今天,随便走进哪一家农户,人们都可以看到,曾经是不可缺少的纺车,都蒙上了尘土,被人遗忘了。一捆捆机器压的孟买棉纱似乎使人注意到手纺车已经不合时宜了。”这种现象反映的实质问题是A.自然经济的逐渐解体B.孟买棉纱的质地优良C.手摇纺车的效率低下D.民族工业的举步维艰7.1896年初,御史王鹏运建议清廷“特谕天下,凡有矿之地,一律准民招商集股,呈请开采,地方官认真保护,不得阻挠”。清廷户部和总署对议奏照准。清廷支持这一议奏的目的是A.模仿西方国家实现“工业立国”B.发展商办企业与外商竞争C.支付战争赔款和改善财政状况D.取消对发展工商业的限制8有同学收集了一些研究性学习素材,其中涉及“张謇”“短暂的春天”“国民经济建设运动”“《中美友好通商航海条约》”等内容。他探究的主题应该是A.近代中国民族资本主义的曲折发展B.近代中国经济结构的变动C.近代中国思想解放潮流D.近代中国反侵略、求民主的潮流9.从1937年8月到11月,上海一地共迁出民营工厂148家、机器设备12400多吨、工人2100多名。中国著名的平民教育家晏阳初将这一时期中国工矿企业的大举内迁形象地比喻为“中国实业界的敦刻尔克”。这说明A.工业不平衡格局根本改变B.官僚资本干预经济发展C.战争影响了民族工业布局D.近代民族工业大量倒闭10.20世纪50年代,鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂建成投产。这从侧面表明A.社会主义工业化基础的初步奠定B.“调整、巩固、充实、提高”的方针取得成效C.提前完成了过渡时期总路线规定的任务D.社会主义工商业改造完成11.“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,它比起国家第一个五年计划的投资总额是多么渺小。······经过一个公私合营的过程,······自己完全可以成为光荣的社会主义社会的自食其力的劳动者。”这段话所反映的历史事件是A.对农业的社会主义改造B.对资本主义工商业的社会主义改造C.对手工业的社会主义改造D.对计划经济体制的改造12.1970年12月,毛泽东会见美国客人斯诺时说:“世界上的事情就是这样,要走弯路,就是S形。”历史证明,中国共产党在第二个“30年”对社会主义的探索,正是走了S形。这一时期“走弯路”的突出表现是A.社会主义三大改造的完成B.第一个五年计划的实行C.大跃进运动和人民公社化运动D.“调整、巩固、充实、提高”方针的提出13.下面是1976年与1966年相比各种生产资料年产量增长率统计表,由此表信息可以推知A.“文革”没有影响经济的发展B.国家仍然重点扶持军事工业C.“文革”中生产资料仍有增长D.工业的发展比例出现了...