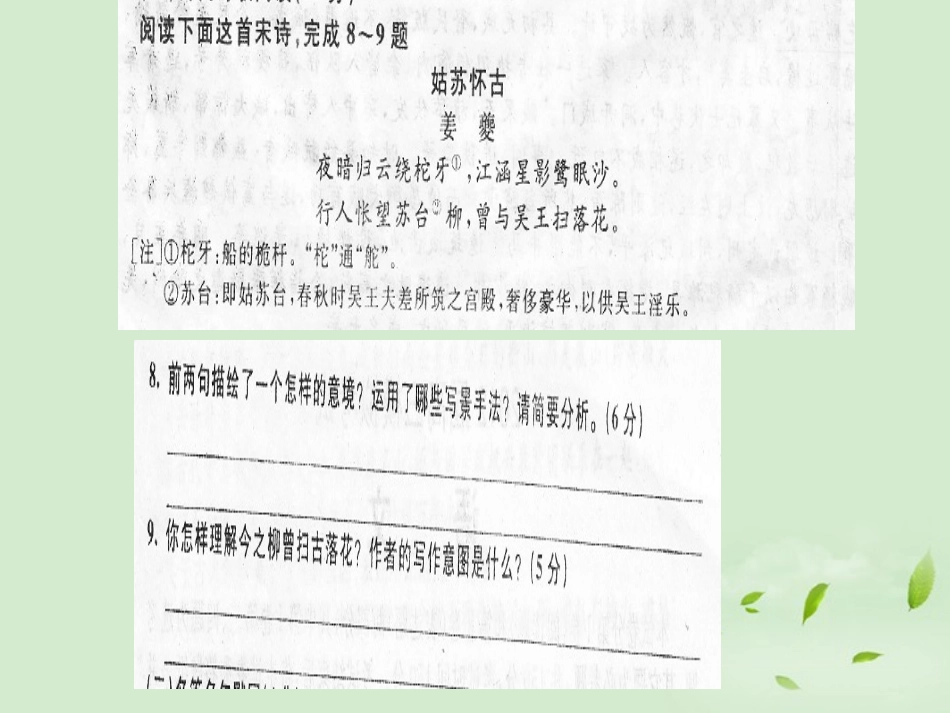

第8题考“景物形象”和表现手法——写作角度第9题考“思想感情”——需结合全诗分析第8题考“景物形象”中的“意境”和表现手法——写景手法(石市)8.①诗人以云彩、柁牙、星影、白鹭等意象,刻画了一个江水澄澈、星光明灿、归云飞动、鹭眠于沙的宁谧恬淡的意境。(2分)②远景近景相结合。前句写的是远景,后句写的是近景,两相结合,使画面极富层次之美,有立体感。(2分)③动静结合。前句写的是动景,以归云绕柁牙写舟之动,动感十足;后句写静景,白鹭眠沙滩安闲静谧,突出江之静。(2分)①由今天道旁柳条,想到昔日吴宫落花。以今日柳扫古落花,虽然无理,但却有情;柳被拟人化了,带上了作者的情感,被赋予历史见证人的身份。(2分)②作者这样写,把古今绾合在一起,表达盛衰无常之感。(2分)③有借古讽今之意,以吴王耽于淫乐而亡国的历史教训,讽谏当代统治者不要重蹈历史覆辙。(1分)第9题考内容的理解和写作意图——主旨考主旨句和情景关系考诗中塑造的人物形象和表现手法考诗中所塑造的人物形象及对此诗的评价8.诗中塑造了一个被贬的(3分)官吏(2分)形象。9.诗人有亲近自然的机会,所以诗人用“幸”字说明“不怨”,(3分)但“来往不逢人”的孤独,又显出贬官的抑郁,所以又“怨”。(3分)考事物形象和思想感情炼字题和结构线索、感情炼句题和人物形象8.诗人所拜访的是一个避世清修、洒脱散逸的高僧形象。(2分)禅室建于山头,远离尘世,禅室无人,窗外溪流鸟飞,僧人不知何处而去;静谧幽雅的环境烘托出“”僧人的情趣高雅;挂僧衣的细节体现了僧人的悠闲洒脱。(3分)9.①以景作结,读来蕴藉含蓄,耐人寻味。(2分)②从色彩和声音(视觉和听觉)的角度写景。描绘了暮色苍苍中翠色千重的山林美景;而荡漾山林、经久不息的钟声,又给这幽深秀丽的山林增添了静谧的气氛。(2“”分)(从以响衬静角度作答亦可)③讲究炼字。“连”字把听觉形象“钟声”与视觉形象“翠微”彼此沟通起来,传达出诗人流连忘返、迷恋山林的独特而又自然的感受。(2分)阅读下面这首乐府诗,完成8~9题。(原创)咏怀【阮籍】①朝阳不再盛,白日忽西幽。去此若俯仰,如何似九秋。人生若尘露,天道邈悠悠。齐景升牛山,涕泗纷交流②。孔圣临长川,惜逝忽若浮。去者余不及,来者吾不留。愿登太华山,上与松子游③。渔父知世患,乘流泛轻舟。注:①阮籍:“竹林七贤”之一,好老庄哲学,与嵇康齐名,蔑视礼教,政治上则采谨慎避祸的态度,对司马氏集团怀有不满,但又感到世事已不可为,于是采取不涉是非、明哲保身的态度,得以保卒余年。②春秋时期的齐景公晚年登上临淄城外的牛山,见山川之美,感叹自身生命短暂而痛哭。③松子:赤松子,是古代传说中的仙人。8“”.朝阳不再盛,白日忽西幽象征着什么?表现了诗人什么样的思想感情?(5分)①象征着时光的流逝(1分),表现了诗人对光景西驰,白驹过隙,盛年流水,一去不再的忧伤之感(2分)。②也喻指曹魏政权由显赫繁盛趋于衰亡,一去不返,终归寂灭(1分)。表达了诗人对国运衰落的担忧(1分)。9.本诗主要运用了哪些艺术手法?请简要分析。①对比。“人生若尘露,天道邈悠悠”形成强烈对比,在“悠悠”天道和永恒的宇宙中,曹魏政权都去若俯仰,何况区区一介寒士,不过如尘似露,倾刻消亡罢了。②运用典故。“齐景升丘山”句运用齐景公惜命的典故,“孔圣临长川”运用孔子伤逝的典故,极写人生与国运的短促。最后四句运用赤松子和渔父的典故,表达了要跟从赤松子,追随渔父,即或仙或隐,远离尘世之纷扰,庶几可以避患远祸,得逍遥之乐的思想。(举出一个例子分析即可)③比兴。首二句从象征时光流逝的白日写起,运用比兴的艺术手法,使诗意含蓄。(共6分,每条2分)考查思想内容和表现手法8.(5分)先写游览锦江之喜悦,次写离别友人之怅恨,再写与朋友之深情和对锦江之留恋。(2分)诗歌开始叙写一年两次游览锦江,字里行间流露喜悦之情。接着取景寄情,写告别锦江山水的离愁别恨,极言别去之难,以表达对蔡氏兄弟的友情,寄托对他们的怀念。末联回首远望,又因寄书蔡氏兄弟之便,再抒发对锦江的留恋之情。(3分)9.(6分)表现手法:以情...