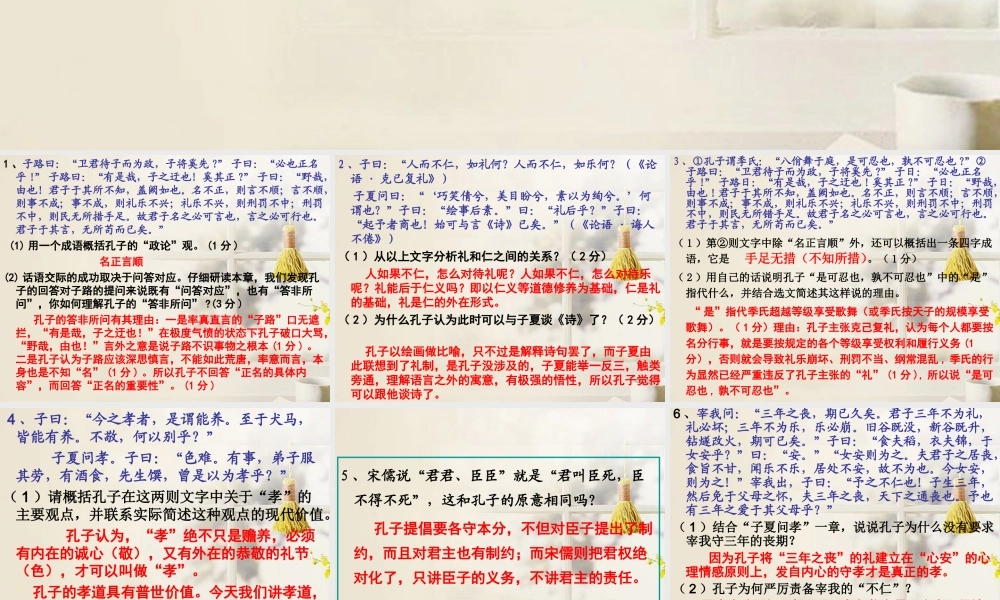

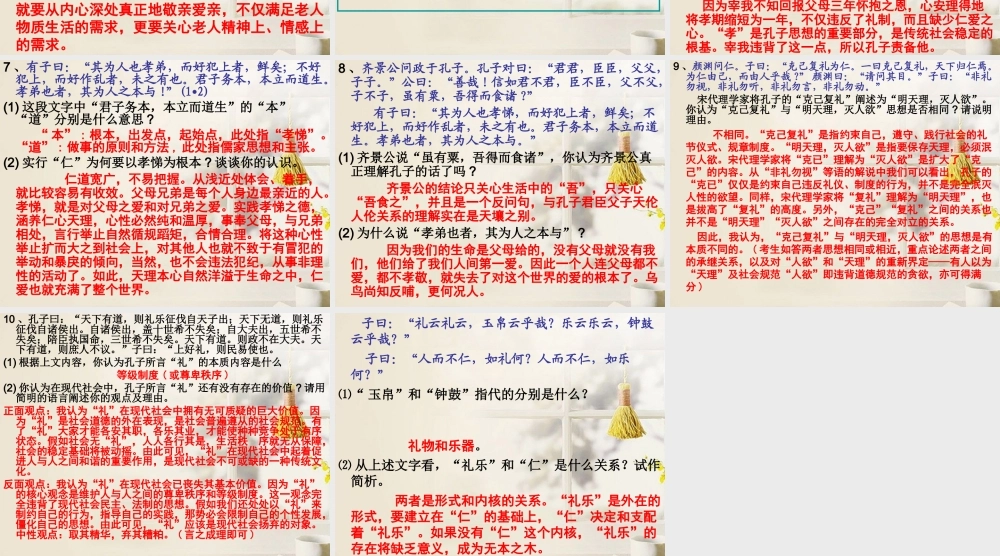

第二课 克己复礼1 、子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先 ?” 子曰:“必也正名乎 !” 子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正 ?” 子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。” (1) 用一个成语概括孔子的“政论”观。 (1 分 ) 名正言顺(2) 话语交际的成功取决于问答对应。仔细研读本章,我们发现孔子的回答对子路的提问来说既有“问答对应”,也有“答非所问”,你如何理解孔子的“答非所问” ?(3 分 ) 孔子的答非所问有其理由:一是率真直言的“子路”口无遮拦,“有是哉,子之迂也!”在极度气愤的状态下孔子破口大骂,“野哉,由也!”言外之意是说子路不识事物之根本 (1 分 ) 。二是孔子认为子路应该深思慎言,不能如此荒唐,率意而言,本身也是不知“名” (1 分 ) 。所以孔子不回答“正名的具体内容”,而回答“正名的重要性”。 (1 分 ) 2 、子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?(《论语 · 克已复礼》) 子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣。”(《论语 · 诲人不倦》)( 1 )从以上文字分析礼和仁之间的关系?( 2 分) 人如果不仁,怎么对待礼呢?人如果不仁,怎么对待乐呢?礼能后于仁义吗?即以仁义等道德修养为基础,仁是礼的基础,礼是仁的外在形式。( 2 )为什么孔子认为此时可以与子夏谈《诗》了?( 2 分) 孔子以绘画做比喻,只不过是解释诗句罢了,而子夏由此联想到了礼制,是孔子没涉及的,子夏能举一反三,触类旁通,理解语言之外的寓意,有极强的悟性,所以孔子觉得可以跟他谈诗了。3 、①孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也 ?”②子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先 ?” 子日:“必也正名乎 !” 子路日:“有是哉,子之迂也 ! 奚其正 ?” 子日:“野哉,由也 ! 君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”( 1 )第②则文字中除“名正言顺”外,还可以概括出一条四字成语,它是 。...