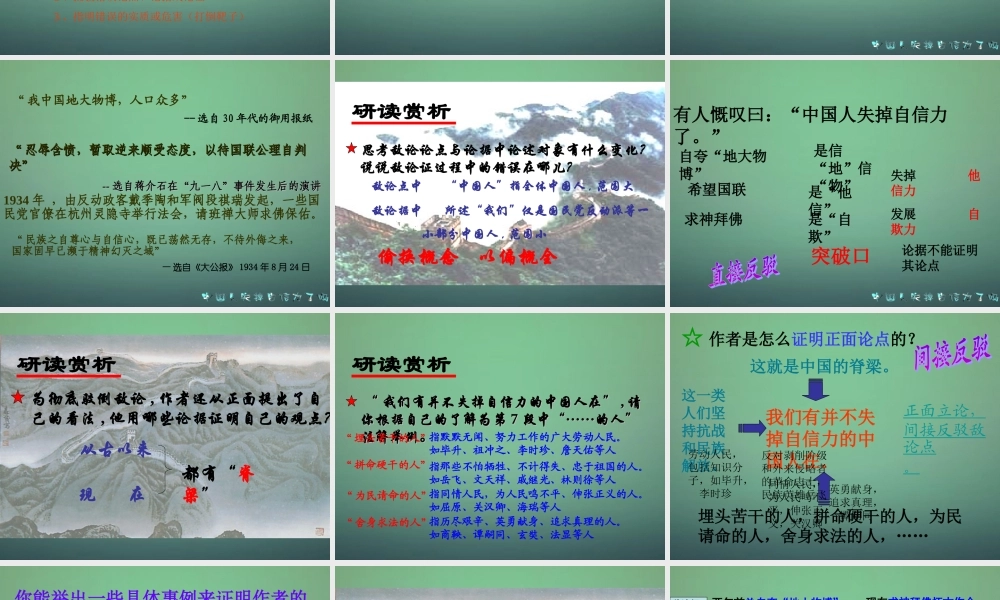

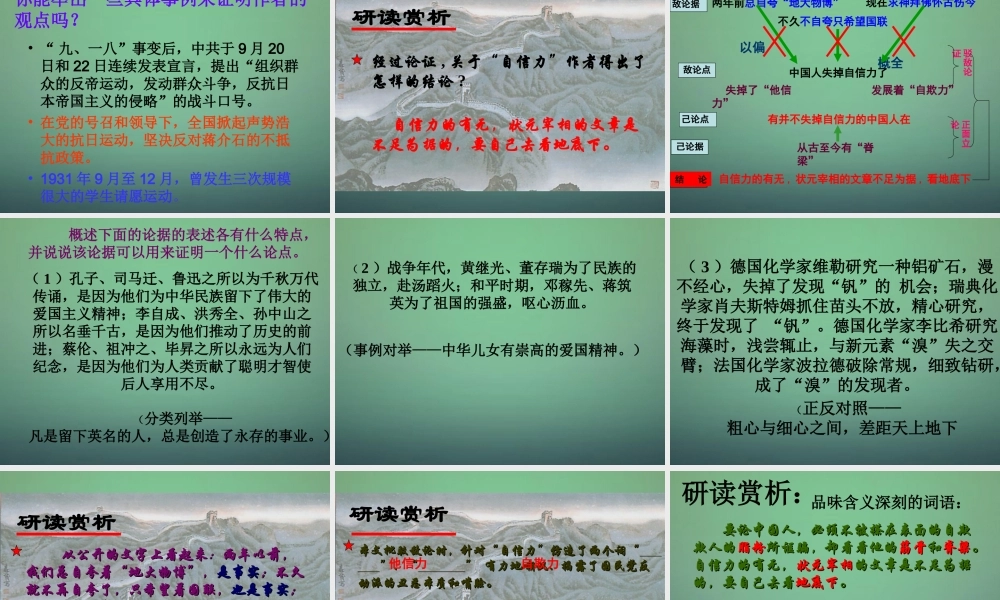

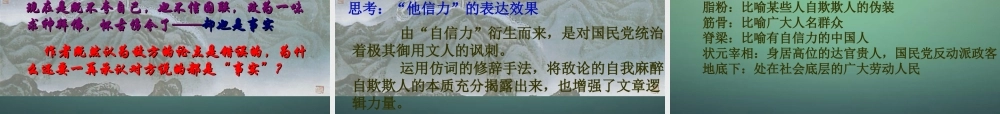

中国人失掉自信力了吗本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅( 1881-1936 ),原名周树人,字豫才。鲁迅是他 1918 年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。他是浙江人,伟大的爱国主义者、文学家、思想家、革命家。鲁迅•【知识链接】简介“九•一八”事变与本文的写作背景:• 1931 年 9 月 18 日,日本帝国主义突然向沈阳进攻,蒋介石下令不许抵抗,国民党军队不战而逃,不到半年,日本帝国主义就占领了我东北三省。而国民党政府腐败无能,采取不抵抗政策,“南京政府束手无策”“单会去哀求国联”,“国联”即“国际联盟”的简称,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾,于 1920 年成立的国际组织。鲁迅指出“国联却正和日本是一伙”。“九•一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,它派出的调查团到我国东北调查后,在发表的《国联调查团报告》中,指出日本发动“九•一八”事变并非“合法之自卫手段”,但居然承认日本在中国东北的特殊利益,国联对日本的侵略不采取任何制裁的措施。蒋介石向国联哀求,实际上就是向日本帝国主义哀求,充分地揭露了蒋介石屈膝投降的奴才相。哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今。”因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。 针对上述情况鲁迅于 1934 年 9 月 25 日,正是“九•一八”事变三周年之后,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。学习目标了解驳论的相关知识,把握文章逐层批驳对方的谬论,提出自己观点的论述过程。体会尖锐泼辣的批驳语言激发民族自信心和自豪感。论证方式立论、驳论驳论:用正确的观点披露或驳斥错误的观 点,从而进一步阐明和确立正确的观点。一般结构和形式:1 、指出错误论点、论据或论证(树靶子)2 、批驳错误论点、论据或论证3 、指明错误的实质或危害(打倒靶子)检查预习:导学案:《自主学习》结合课文注解,通读全文,并思考:1 、作者要批驳的错误观点是什么?2 、作者为什么认为它是错误的?3 、作者正面提出了什么观点?“ 我中国地大物博,人口众多”-- 选自 30 年代的御用报纸““ 忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”决” ---- 选自蒋介石在“九一...