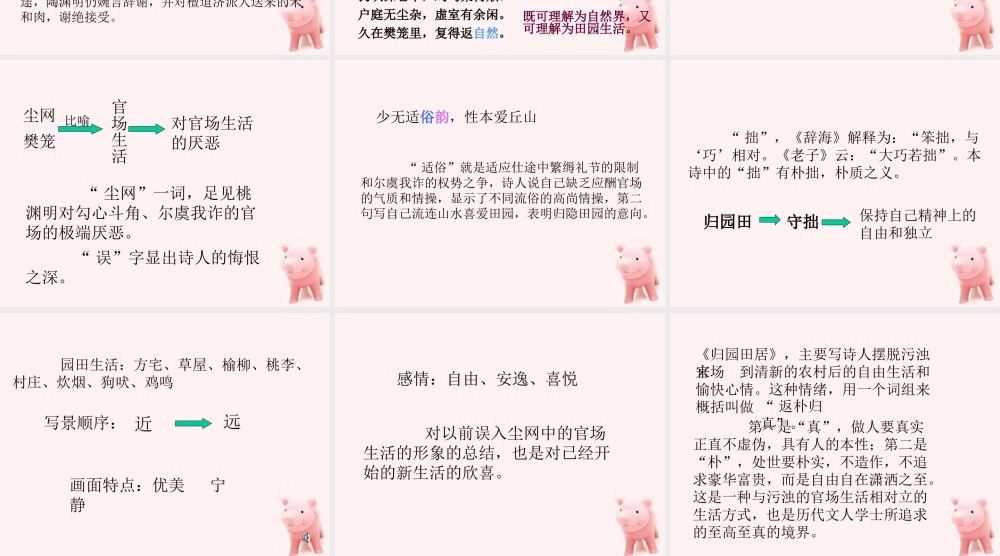

归 园 田 居陶渊明陶渊明 陶渊明,又名陶潜,字元亮,东晋 ( 朝代)田园诗人,浔阳柴桑人。自称“五柳先生”。 祖父、父亲曾做过太守、县令一类的官。他幼年时,家世衰落,家境贫寒。他青年时代曾有建功立业的大志,但未得重用,只做过几任小官。东晋末年统治阶级内部矛盾尖锐,仕途充满风险,加之政治腐败,陶渊明对现实很失望。他不愿在纷乱黑暗的现实里随波逐流,曾几次退离仕途,最后,从彭泽令职位上隐退,这一年他 41 岁,以后终老农村,死后世人称他为“靖节先生”。 陶渊明的作品大多写退隐后的生活,表现农村风物,劳动生活,表示对黑暗现实的不满。他的诗情感真实,风格平淡自然,诗味醇厚,语言清新,对后世有很大的影响。 陶渊明开创了田园诗一体,为古典诗歌开辟了一个新的境界。从此以后,田园诗不断得到发展,到唐代就已形成了田园山水诗派。 义熙元年( 405 ) 8 月的一天,担任彭泽县令的陶渊明听说郡里派了督邮(代表太守督察各地的官员)来县巡视。县吏劝他穿戴整齐的官服去迎见督邮。陶渊明生平最恨那些狐假虎威,以督邮为名敲诈勒索的官员,气愤地说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。” (《晋书 · 陶潜传》)他推说在武昌的妹妹病故,要去奔丧;只当了八十多天的彭泽县令就挂冠解绶,辞官归田了。五斗米的故事 归田之初,桃渊明家有僮仆 , 虽然他和妻子也参与耕作,但劳动余闲时间较多,温饱亦无忧虑。 《归园田居》组诗,共五首,就创作于这一时期。 可惜好景不长,义熙四年六月,他家遭大火,林室尽尽焚,宅无遗宇。又由于农田常遭水、旱、虫灾,加上官府逼租催税,陶渊明一家的生活极为困苦,有时处于“夏日抱长饥,寒夜无被眠”的困境。生活尽管困苦,但他固守穷节,不改初衷。有一次,江州刺史檀道济登门拜访。陶渊明已几天揭不开锅,饿得起床也很困难。檀道济劝他再入仕途,陶渊明仍婉言辞谢,并对檀道济派人送来的米和肉,谢绝接受。 归 园 田 居少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。 户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。 适:适应,迎合。 韵:气质,本性。羁鸟:笼中鸟。 拙:愚拙。荫:遮盖。暧暧:昏暗、模糊。依依,轻柔缓慢的上升。墟:集市既可理解为自然界,又可理解为田园生活。...