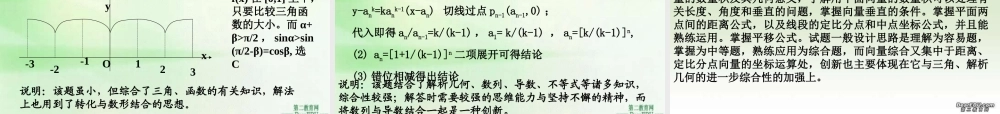

2005 年全国各地高考模拟创新试题讲座江苏兴化中学 研究高考,最终需要落实到试题的研究上,而试题研究一般为两个方向,一是研究近几年的高考题,二是研究针对相应高考的模拟试题,前者是前奏与方向指导,而后者是综合了前者的具体体现,其中的优秀试题更是如此。基于此点,笔者收录了 2005 年 60 套全国各地的模拟试题,再加上2004 年 9 月到 2005 年 4 月底期刊中的零碎试题共计 2400 道,对其进行了筛选与归类 ( 具体分六部分:集合简易逻辑不等式与复数、函数与数列、向量与三角、记数原理概率与统计、解析几何、空间几何)。在此过程中,笔者认识到,优秀试题一般有三个先决条件:一是以能力立意,表现为很难单独地判断考查的是什么知识,而是在边缘知识上命题,是对数个知识的“串门”综合;二是蕴涵了一定的数学思想,不是简单的知识累计,这些常常通过学生易犯的典型错误或一题多解来体现;三是源于教材而又高于教材,其中的“高”不是无休止地向“广”或“深”(俗称“深挖洞”,这是区分高考与竞赛题的重要标志)单方面开拓,而是更加突出“新”意(主要是结构形式新或背景紧跟时代)、“平”意(主要是平常生活中常见、常用及知识上不超纲)。这三个条件中,创新是试题的核心,这也正应了“知识有纲、能力无纲”的“遵循教学大纲又不拘泥于大纲”的近年一再提倡的高考政策,所以以创新为基准对试题进行了说明与分类汇编。一,集合简易逻辑与不等式(复数) 一,考纲要求及分析1 ,集合与简易逻辑:理解集合、子集、补集、交集、并集的概念 . 了解空集和全集的意义 . 了解属于、包含、相等关系的意义 . 掌握有关的术语和符号,并会用它们正确表示一些简单的集合 . 理解逻辑联结词“或”、“且”、“非”的含义 . 理解四种命题及其相互关系 . 掌握充分条件、必要条件及充要条件的意义 . 集合是大学当中第一遇到的内容,也是现代数学的基础,因此,中学阶段集合上的能力更重要的是作为一种思想的渗透。而集合的思想方法又主要体现为:一是理论上的思想渗透(这不是高考命题的范畴),二是集合与其他知识如简易逻辑的类比性渗透(这也难于化到高考命题的范围),三是集合本身内含了博大精深的思想,而这又是高中阶段能解决又能反应能力的地方,具体又表现为三点:⑴ 集合表示方法间的转化蕴涵了数学解题的原则性思想: 列举表示法↑ 具体化文字描述法← 熟悉化属性描述法直观化→图示法↓ 简单化符号...