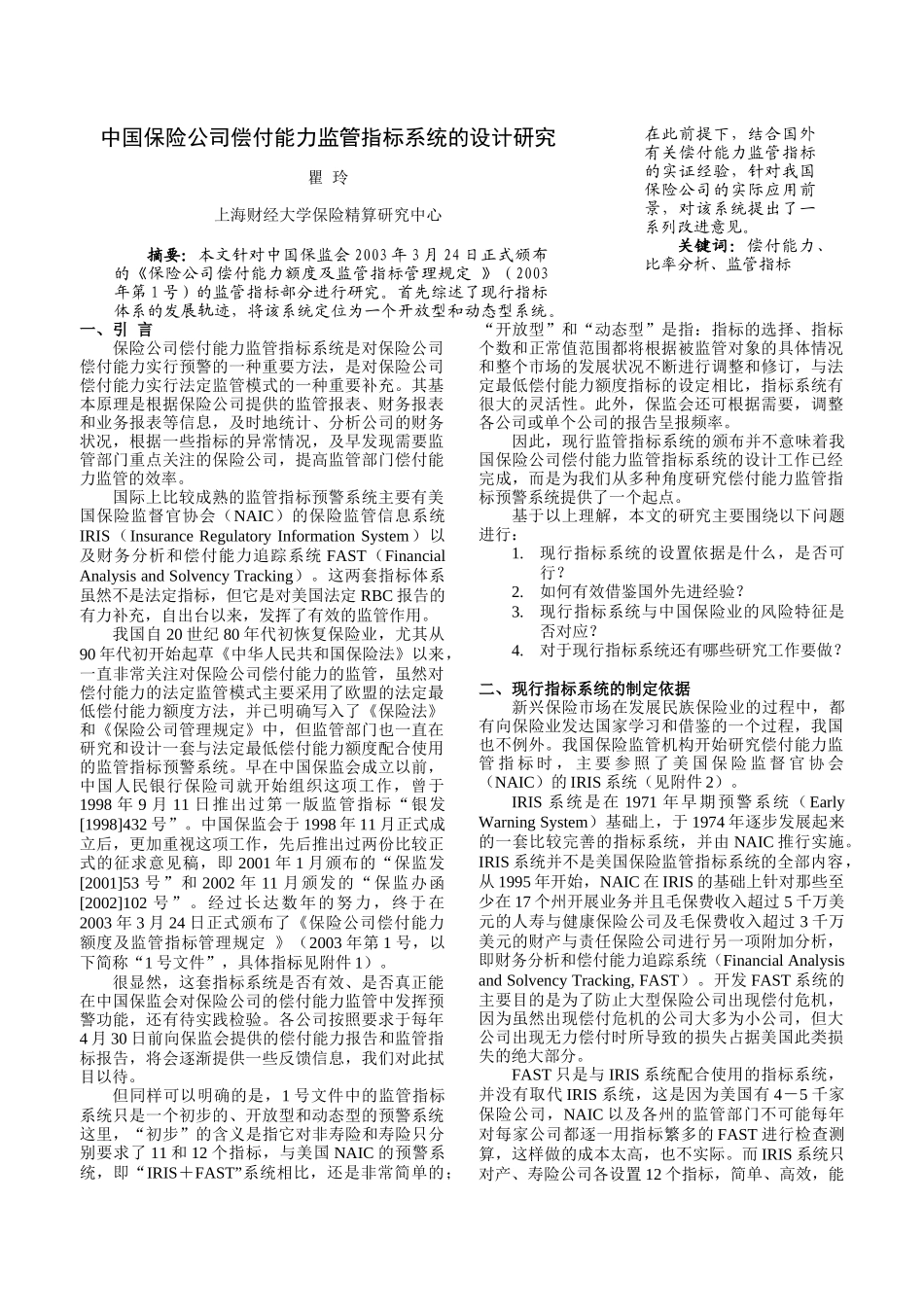

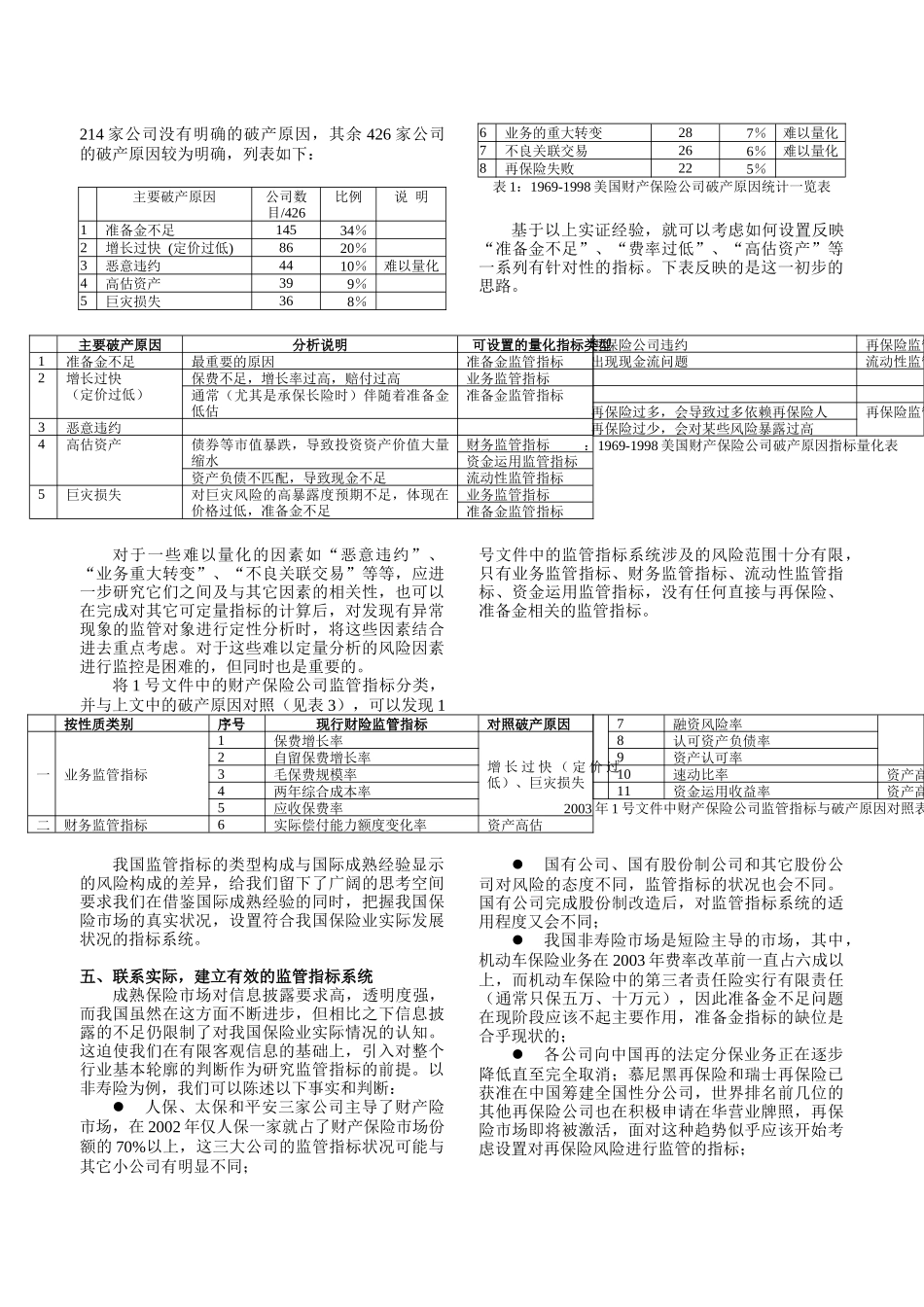

中国保险公司偿付能力监管指标系统的设计研究瞿 玲上海财经大学保险精算研究中心摘要:本文针对中国保监会 2003 年 3 月 24 日正式颁布的《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定 》(2003年第 1 号)的监管指标部分进行研究。首先综述了现行指标体系的发展轨迹,将该系统定位为一个开放型和动态型系统。在此前提下,结合国外有关偿付能力监管指标的实证经验,针对我国保险公司的实际应用前景,对该系统提出了一系列改进意见。关键词:偿付能力、比率分析、监管指标一、引 言保险公司偿付能力监管指标系统是对保险公司偿付能力实行预警的一种重要方法,是对保险公司偿付能力实行法定监管模式的一种重要补充。其基本原理是根据保险公司提供的监管报表、财务报表和业务报表等信息,及时地统计、分析公司的财务状况,根据一些指标的异常情况,及早发现需要监管部门重点关注的保险公司,提高监管部门偿付能力监管的效率。国际上比较成熟的监管指标预警系统主要有美国保险监督官协会(NAIC)的保险监管信息系统IRIS(Insurance Regulatory Information System)以及财务分析和偿付能力追踪系统 FAST(Financial Analysis and Solvency Tracking)。这两套指标体系虽然不是法定指标,但它是对美国法定 RBC 报告的有力补充,自出台以来,发挥了有效的监管作用。我国自 20 世纪 80 年代初恢复保险业,尤其从90 年代初开始起草《中华人民共和国保险法》以来,一直非常关注对保险公司偿付能力的监管,虽然对偿付能力的法定监管模式主要采用了欧盟的法定最低偿付能力额度方法,并已明确写入了《保险法》和《保险公司管理规定》中,但监管部门也一直在研究和设计一套与法定最低偿付能力额度配合使用的监管指标预警系统。早在中国保监会成立以前,中国人民银行保险司就开始组织这项工作,曾于1998 年 9 月 11 日推出过第一版监管指标“银发[1998]432 号”。中国保监会于 1998 年 11 月正式成立后,更加重视这项工作,先后推出过两份比较正式的征求意见稿,即 2001 年 1 月颁布的“保监发[2001]53 号”和 2002 年 11 月颁发的“保监办函[2002]102 号”。经过长达数年的努力,终于在2003 年 3 月 24 日正式颁布了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定 》(2003 年第 1 号,以下简称“1 号文件”,具体指标见附件 1)。很显然,这套指标系统是否有效、是否真正能在中国保监会对保险公司的偿付能力...