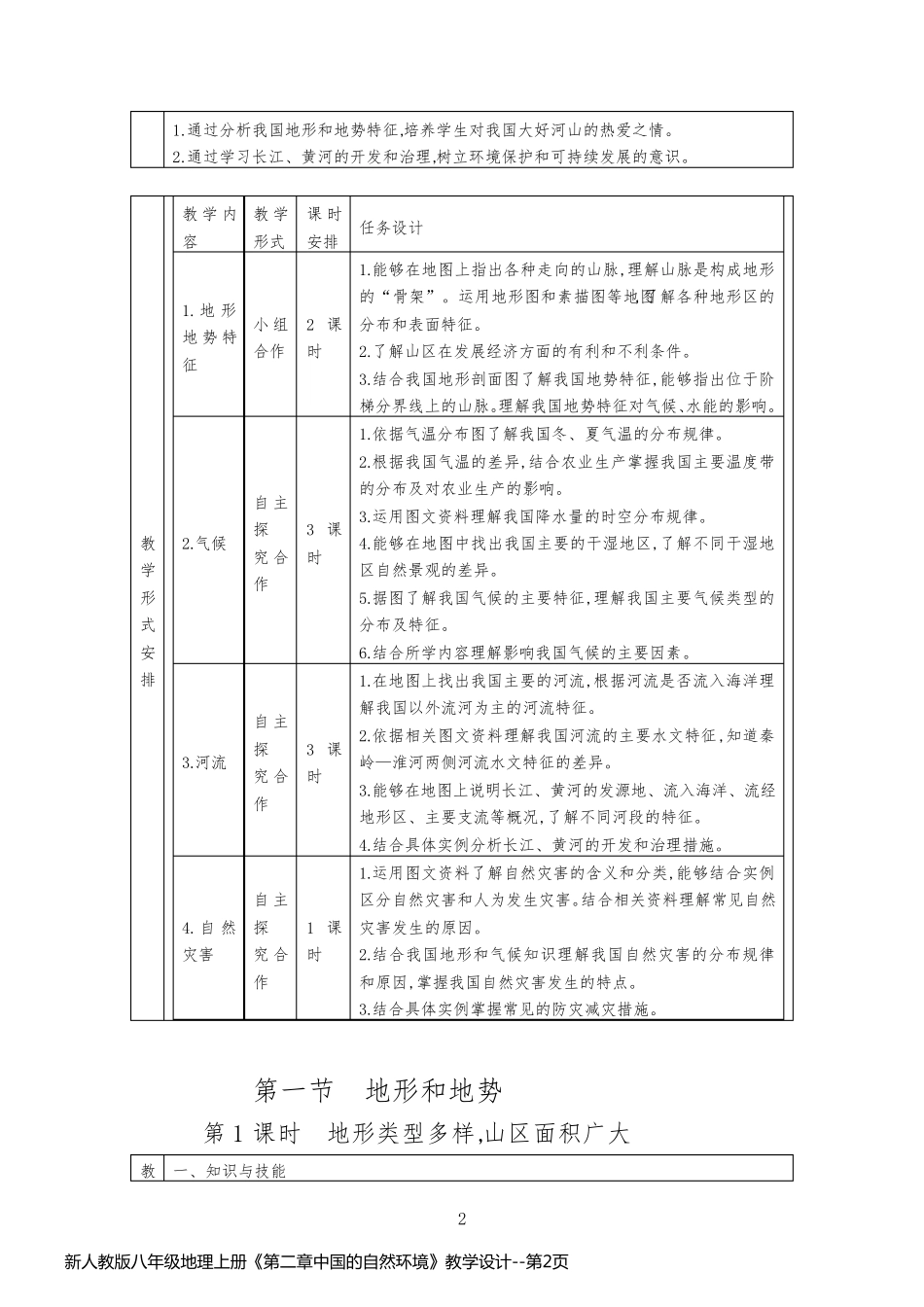

1 第二章 中国的自然环境 教学设计 教 学 内 容 分 析 自然环境是人类社会存在和发展的必要条件,还是我们正确认识人地关系的基础,因此是初中地理学习的重点。自然环境知识在中国地理的学习中贯穿始终,本章从地形、气候、河流和自然灾害四个方面对中国的自然环境进行了阐释,为后面学习资源的分布、经济的发展、区域的划分等奠定了基础。 本章共有四节课。第一节讲述的是地形和地势,先介绍了我国的地形特征及具体的地形区分布,再讲述了我国地势的特征及影响。第二节是气候,按照先分后总的顺序,先介绍了构成气候的要素——气温和降水的特征,最后在这两个要素的基础上概况了我国气候的特征。第三节是河流,主要介绍了河流的概况、黄河和长江,各有侧重,长江侧重于开发,黄河侧重于治理。第四节讲授的是我国主要的自然灾害分布及防灾减灾的措施。本章共安排了8 课时进行学习。 整 体 教 学 目 标 一、知识与技能 1.能够在地图上指出各种走向的山脉,理解山脉是构成地形的“骨架”。运用地形图和素描图等地图,了解各种地形区的分布和表面特征。 2.了解山区在发展经济方面的有利和不利条件。 3.结合我国地形剖面图了解我国地势特征,能够指出位于阶梯分界线上的山脉。理解我国地势特征对气候、水能的影响。 4.依据气温分布图了解我国冬、夏气温的分布规律。根据我国气温的差异,结合农业生产掌握我国主要温度带的分布。 5.运用图文资料理解我国降水量的时空分布规律。能够在地图中找出我国主要的干湿地区,了解不同干湿地区自然景观的差异。 6.了解我国气候的主要特征,理解影响我国气候的主要因素。 7.在地图上找出我国主要的河流,根据河流是否流入海洋理解我国以外流河为主的河流特征。依据相关图文资料理解我国河流的主要水文特征,知道秦岭—淮河两侧河流水文特征的差异。 8.能够在地图上说明长江、黄河的发源地、流入海洋、流经地形区、主要支流等概况,了解不同河段的特征。 9.结合具体实例分析长江、黄河的开发和治理措施。 10.运用图文资料了解自然灾害的含义和分类,能够结合实例区分自然灾害和人为发生灾害。结合相关资料理解常见自然灾害发生的原因。 11.结合我国地形和气候知识理解我国自然灾害的分布规律和原因,掌握我国自然灾害发生的特点。 12.结合具体实例掌握常见的防灾减灾措施。 二、过程与方法 1.通过在中国地形图上查找山脉和地形区,进一步巩固阅读使用地图的方法。 2.通过学习长江、黄河面临的问题和治理措...