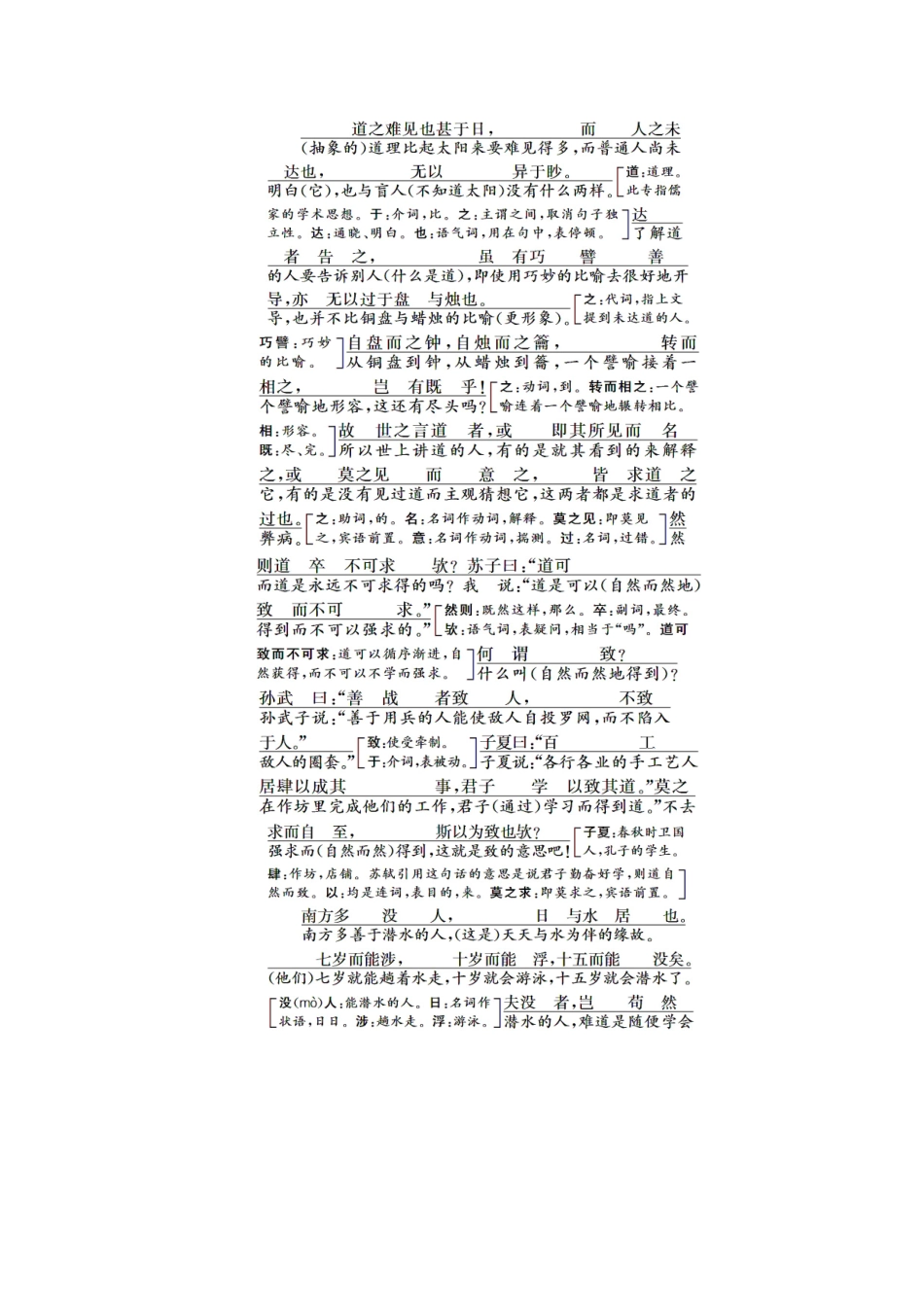

日喻(自读课)走近作者 苏轼(见《留侯论》)相关背景根据傅藻《东坡纪年录》记载本文作于宋神宗元丰元年(1078)十月十二日,《乌台诗案》作于“十三日”。其写作缘由,末尾交代得很清楚:“渤海吴君彦律,有志于学者也方求举于礼部,作《日喻》以告之。”写作背景及用意,篇末也有说明:“昔者以声律取士,士杂学而不志于道。今者以经术取士,士知求道而不务学。”“经术取士”,指神宗熙宁四年(1071)二月,根据王安石的建议,下诏罢诗赋及明经诸科,改用经义、策论试进士。于是,一般士子都在经传中讨生活。八年三月,王安石的《三经新义》(“三经”指《诗经》《尚书》《周礼》)颁行以后,“士趋时好,专以王氏《三经新义》为捷径,非不观史,而于所习经外,他经及诸子无复有读者,故于古今人物及世治乱兴衰之迹,亦漫不省”。在苏轼看来,“以声律取士”和“以经术取士”都不是正路。因此,他才以日为喻提出自己的见解。文意感知文章以寓言故事昭示人们:要想学有所得,必须亲身实践、日积月累,方能水到渠成。如果没有或不肯下苦功,只是拾人牙慧、道听途说,再加上主观臆测,则必然闹笑话、出偏差,甚至造成无可弥补的损失。思维导图一、古今异义1.有志于学者也古义:学,学习;者, …… 的人 今义:指在学术上有一定成就的人2.而求其所以没古义:…… 的方法 今义:连词,表因果关系二、一词多义1.识2.达3.既4.过5.之6.于三、词类活用名词活用(1)名词作状语日与水居也 每天(2)名词作动词① 或即其所见而名之 解释② 或莫之见而意之 揣测四、文言句式1.判断句故凡不学而务求道,皆北方之学没者也。(“……也”表判断)2.被动句善战者致人,不致于人。(“于”表被动)3.省略句(1)问之(于)有目者。(2)以其未尝见(日)而求之(于)人也。4.状语后置句(1)无以异于眇。(状语“于眇”后置,应调至“异”前)(2)问于没人。(状语“于没人”后置,应调至“问”前)(3)士杂学而不志于道。(状语“于道”后置,应调至“志”前)5.宾语前置句或莫之见而意之。(“莫之见”正常语序为“莫见之”)1.作者在文中提出的基本观点(中心论点)是什么?明确:作者提出的基本观点是:学以致其道。也就是说要勤奋地通过自身的学习自然而然理解、掌握道,而不是从别人那里搬一些,或者没经过自己实践而去巧取。2.作者举“盲人识日”“北人学没”例子的作用是什么?明确:用“盲人识日”说明,由于“问之有目者”,而不是“亲见”(“未尝见而求之人...