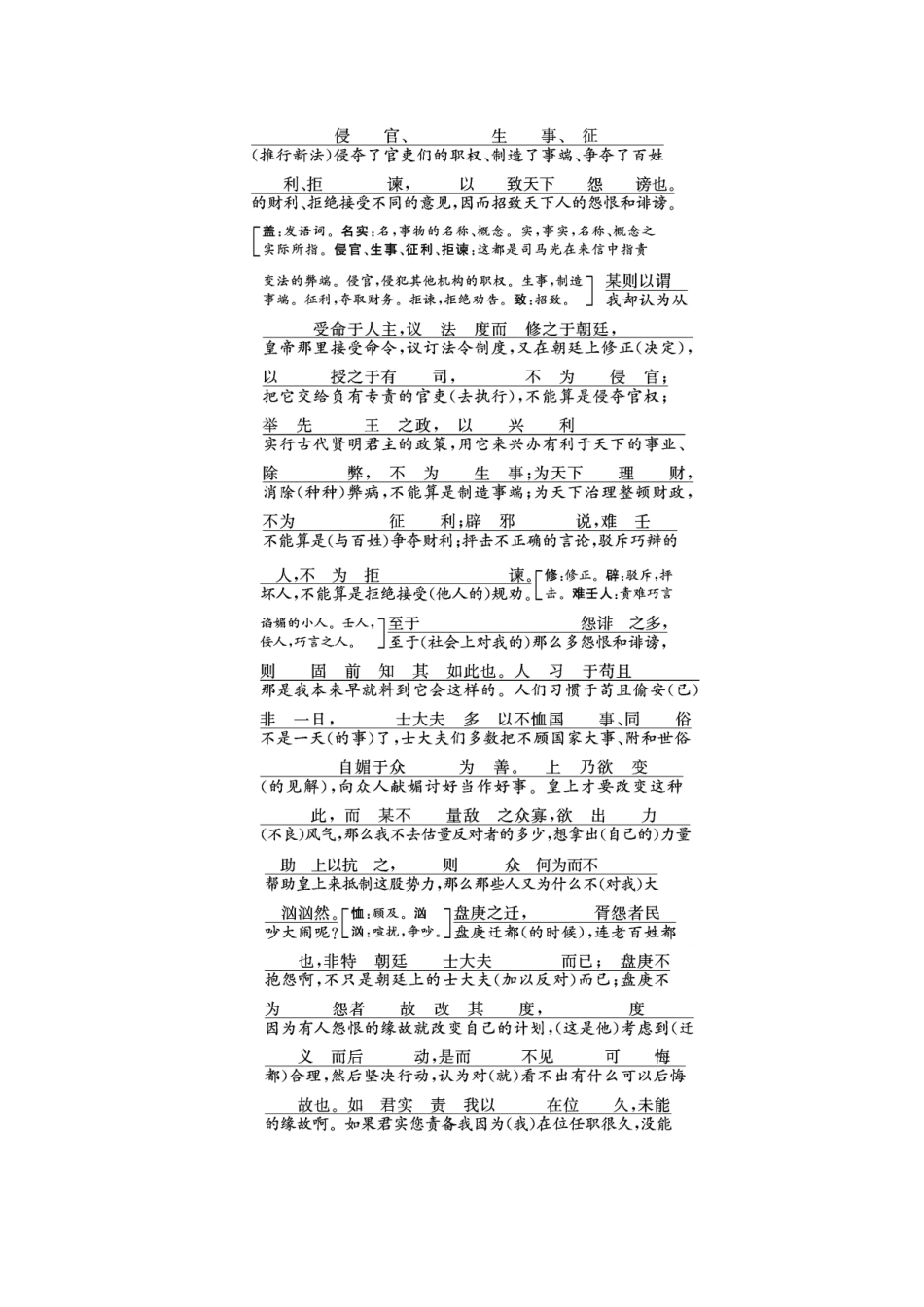

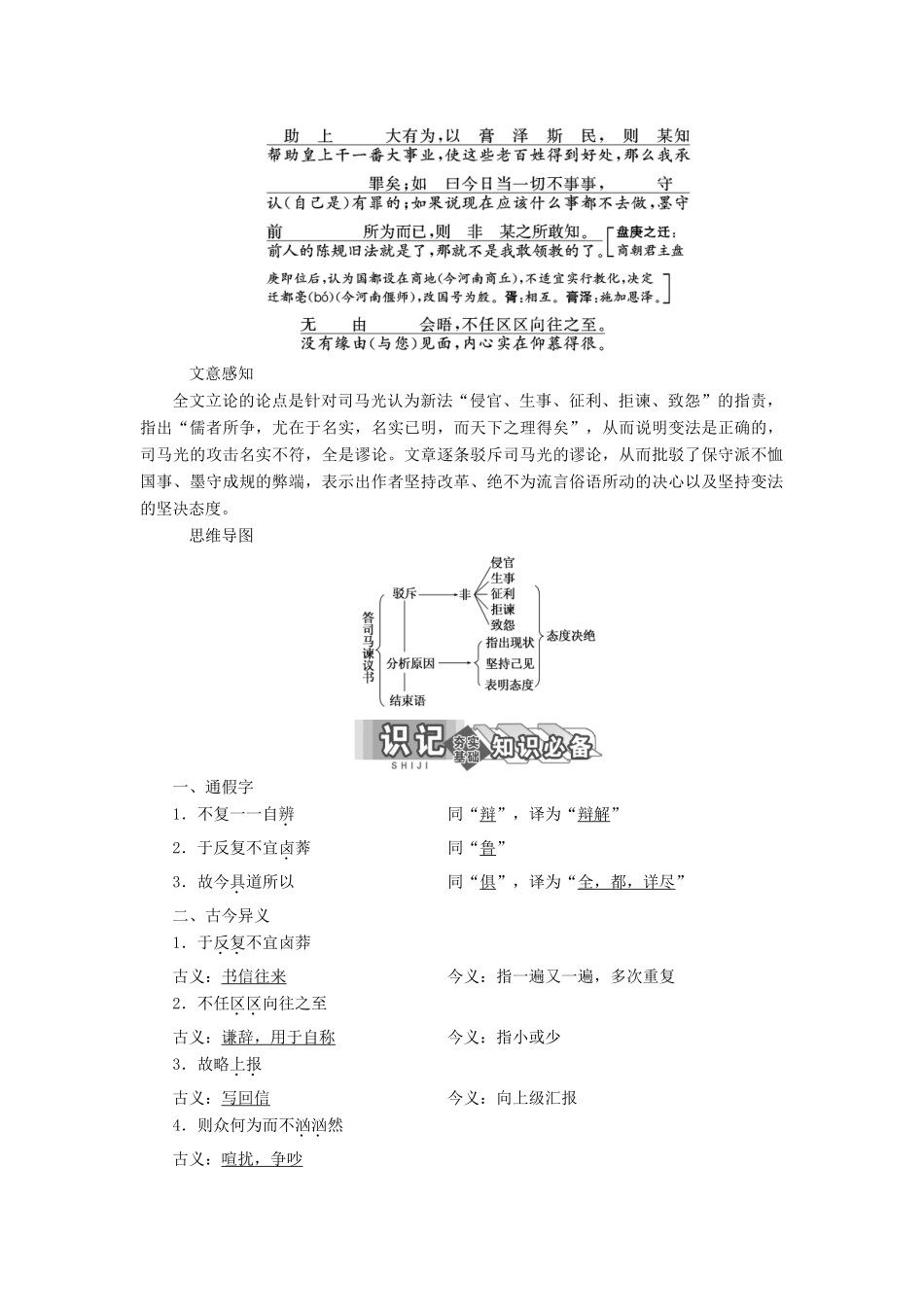

答司马谏议书(自读课) 走近作者王安石(见《游褒禅山记》)相关背景宋神宗煕宁二年(1069),王安石任参知政事,实行新法。保守派的代表人物,当时任右谏议大夫的司马光(字君实),多次写信给王安石,要他停止变法。王安石这封信,是针对司马光煕宁三年(1070)二月一封长达三千余字、全面攻击新法的来信的回复。王安石先是简短地复了一信,对来信所责难的诸点不一一置辩,随后想到彼此交往多年,友谊深厚信札来往不宜草率简慢,就又写了这封答书。文意感知全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出“儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣”,从而说明变法是正确的,司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥司马光的谬论,从而批驳了保守派不恤国事、墨守成规的弊端,表示出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动的决心以及坚持变法的坚决态度。思维导图一、通假字1.不复一一自辨 同“辩”,译为“辩解”2.于反复不宜卤莾 同“鲁”3.故今具道所以 同“俱”,译为“全,都,详尽”二、古今异义1.于反复不宜卤莽古义:书信往来 今义:指一遍又一遍,多次重复2.不任区区向往之至古义:谦辞,用于自称 今义:指小或少3.故略上报古义:写回信 今义:向上级汇报4.则众何为而不汹汹然古义:喧扰,争吵今义:形容声势盛大的样子,多含贬义三、一词多义1.恤2.度3.固4.见5.特6.修7.如8.于9.以10.为四、词类活用名词作动词如曰今日当一切不事事做事五、文言句式1.判断句所操之术多异故也(“……也”表判断)2.被动句终必不蒙见察(“见”表被动)3.状语后置句(1)议法度而修之于朝廷。(“于朝廷”作状语后置)(2)以谓受命于人主。(“于人主”作状语后置)4.宾语前置句则众何为而不汹汹然?(应为“为何”)5.定语后置句至于怨诽之多。(“多”作定语后置)1.阅读第一段,并说说本段的行文思路。明确:本段出于礼貌,先叙酬答的话——从初拟“不复一一自辨”,说到在书信往来中不应该草率粗疏,现在则要“具道所以”——详细说明一下原因,由此转入正文。2.第二段中说:“盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。”从这封信看,作者和司马光之间对哪些“名实”的看法存在分歧?明确:“侵官”“生事”“征利”“拒谏”“致怨”。3.为什么王安石变法会遭到反对?明确:王安石认为变法的先决条件是选拔人才,因此主张废除靠文辞取仕的科举制度,要从“乡党”中提拔官吏...