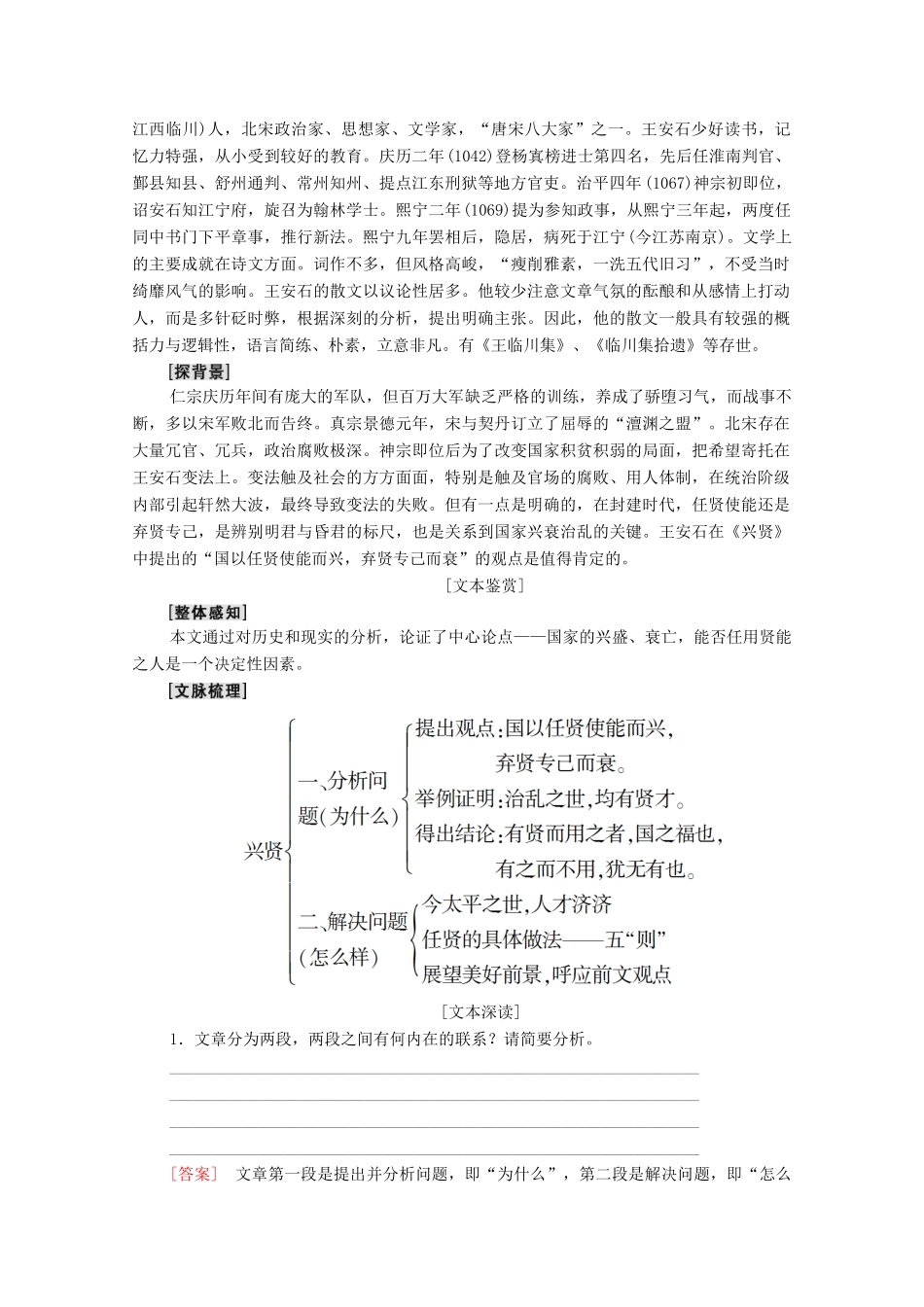

20 兴贤一、读准字音仲虺(huī) 祭公(zhài) 谋父(fǔ)内史过(ɡè)二、辨识通假 然后践五帝、三皇之涂哉(涂,同“途”,指治世的境界)三、一词多义(1)国(2)过(3)志(4)践(5)迩(6)之(7)其四、词类活用(1)不迩小人,则谗谀者自远矣(形容词用作动词,亲近;远离)(2)国以任贤使能而兴(形容词用作名词,贤能的人)五、古今异义(1)魏、晋而下,至于李唐古义:直到。今义:一般用于下一句的开头,表示另提一事。(2)则才能者进矣古义:才干出众。今义:一般指个人的才思和能力。(3)然后践五帝、三皇之涂哉古义:这以后。今义:连词,表示接着某种动作或情况之后。六、文言句式(1)有贤而用,国之福也。(判断句)译文:有贤才而且能任用是国家的福分。(2)今之天下亦古之天下。(判断句)译文:今天的天下和古代的天下是一样的。(3)今之士民犹古之士民。(判断句)译文:今天的士民和古代的士民是一样的。(4)不责人以细过。(状语后置句)译文:不因一点小过失指责他人。 [资料链接]悲情壮烈的改革家——王安石王安石(1021-1086),字介甫,号半山,封荆国公,临川(今江西临川)人,北宋政治家、思想家、文学家,“唐宋八大家”之一。王安石少好读书,记忆力特强,从小受到较好的教育。庆历二年(1042)登杨寘榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方官吏。治平四年(1067)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京)。文学上的主要成就在诗文方面。词作不多,但风格高峻,“瘦削雅素,一洗五代旧习”,不受当时绮靡风气的影响。王安石的散文以议论性居多。他较少注意文章气氛的酝酿和从感情上打动人,而是多针砭时弊,根据深刻的分析,提出明确主张。因此,他的散文一般具有较强的概括力与逻辑性,语言简练、朴素,立意非凡。有《王临川集》、《临川集拾遗》等存世。仁宗庆历年间有庞大的军队,但百万大军缺乏严格的训练,养成了骄堕习气,而战事不断,多以宋军败北而告终。真宗景德元年,宋与契丹订立了屈辱的“澶渊之盟”。北宋存在大量冗官、冗兵,政治腐败极深。神宗即位后为了改变国家积贫积弱的局面,把希望寄托在王安石变法上。变法触及社会的方方面面,特别是触及官场的腐败、用人体制,在统治阶级内部引起轩然大波,最终导致变法的失败。但有一点是明确的,在封建时代,任贤使能还...