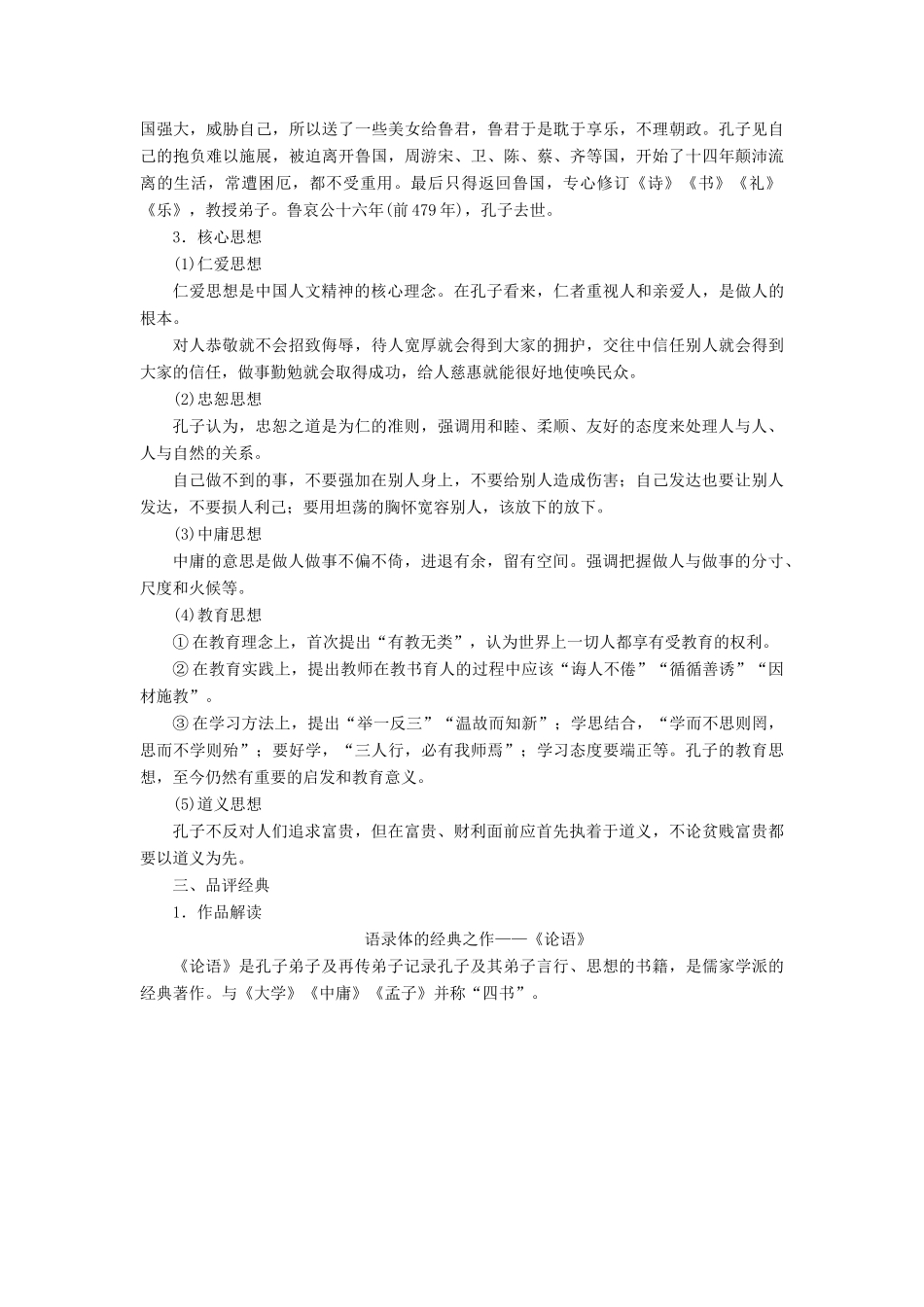

天下有道丘不与易也一、单元提要本单元内容共有七节,每一节基本围绕一个主题来选编《论语》中的材料,所选材料均为古代汉语的经典篇章,而且具有很高的鉴赏价值。学习这些文章,对于认知孔子思想感悟现实人生具有十分重要的意义。《天下有道,丘不与易也》的主要内容是传达孔子勇于担当社会责任的精神。《当仁,不让于师》主要阐述了孔子与弟子的关系,如孔子如何对待弟子,弟子如何看待老师等。《知之为知之,不知为不知》谈的是孔子的生存智慧。《己所不欲,勿施于人》主要论述了孔子“仁”的学说,即孔子理想人格的核心。《不义而富且贵,于我如浮云》的主要内容是孔子对“义”的持守。《有教无类》主要阐述了孔子的教育思想和教育方法。《好仁不好学,其蔽也愚》则向我们阐明了孔子对“学”这一概念的特殊认识。二、走近“诸子”1.作者简介孔子(前 551-前 479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。我国古代伟大的思想家、教育家、政治家,儒家学派创始人。孔子曾任鲁国司寇,后携弟子周游列国,入东周向老子请教。由于身处乱世,他所主张的仁政没有施展的空间,政治上不得意,最终返回鲁国,专心执教。孔子打破了教育垄断,开创了私学,弟子多达三千人,贤弟子七十二人。其儒家学说对后世的中国乃至世界产生了深远的影响。相传他曾修《诗》《书》,订《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》。《春秋》成为我国第一部编年体历史著作。自汉代以后,封建统治者一直把孔子尊为圣人。孔子用大半生时间从事传道、授业、解惑的工作,被尊称为“至圣先师、万世师表”。现在,他被列为“世界十大文化名人”之首。2.时代背景孔子所处的时代是春秋末期,原有的政治规则和伦理道德逐渐被颠覆,礼崩乐坏,诸侯割据,互相征伐,周王室日渐衰微。孔子对社会的动荡深感忧虑,希望借助周朝原有的礼仪,重新建立井然的统治秩序,强调“君君,臣臣,父父,子子”。同时反对暴政,强调“仁者爱人”,要求各人以自我克制和礼让的态度调和社会矛盾。所以他一方面教授弟子学习礼仪,一方面积极入世,希望施展自己的政治抱负,实现自己的理想。他说:“苟有用我者,期月而已,三年有成。”真是踌躇满志。他最初做中都宰,一年之后,升为司空,又升为大司寇。先是用外交手段收回了被齐国占领的鲁国的城池,后又诛杀了乱臣少正卯。治理国家仅仅三个月,路不拾遗,四方之客都宾至如归。齐国害怕孔子执政会使鲁国强大,威胁自己,所以送了一些美女给鲁君,鲁君于是耽于享...