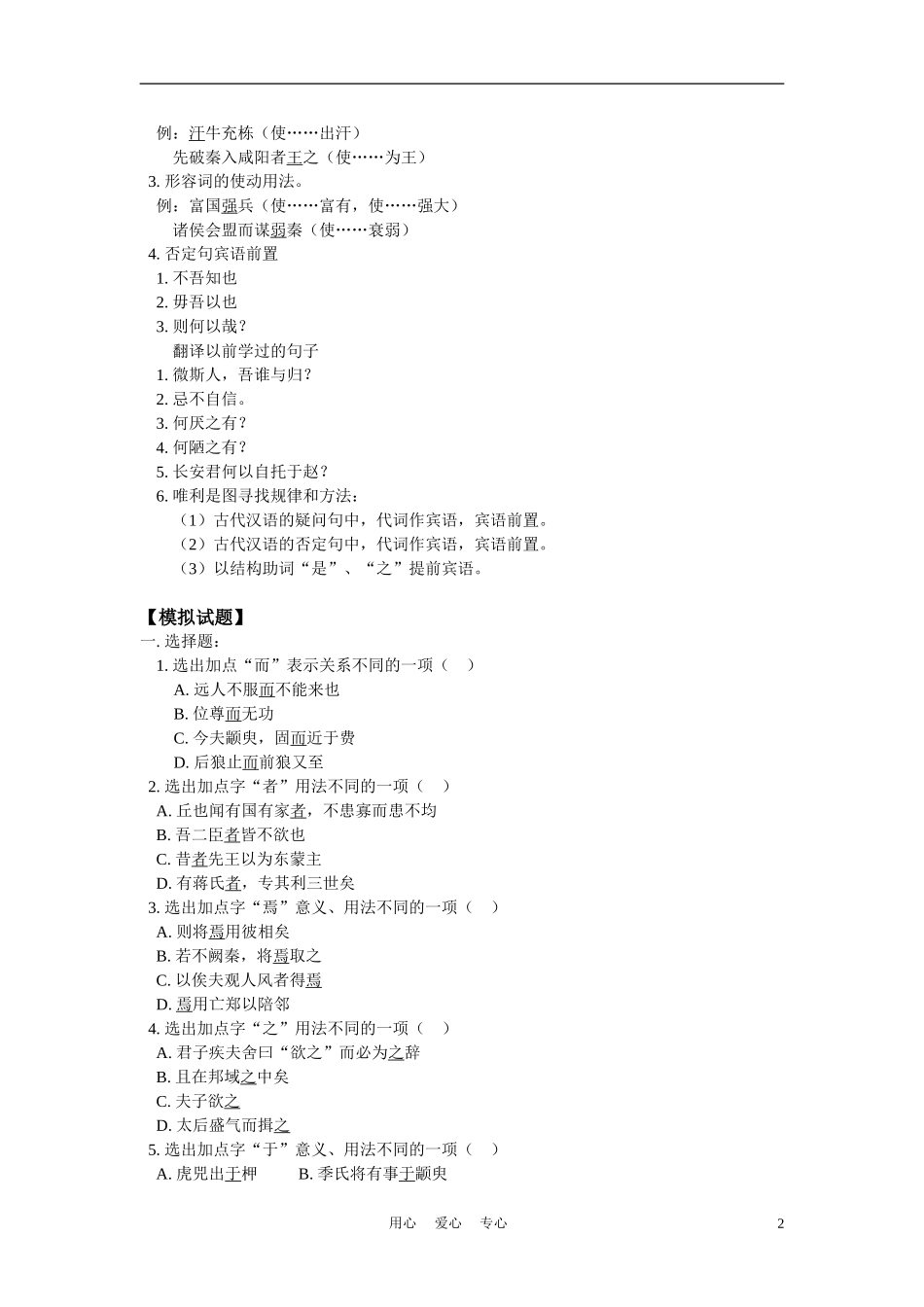

高中语文《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》学案 2 北京版选修 2(一)文学常识《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》:孔子:名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人。我国古代著名的思想家和伟大的教育家。他整理了许多古籍,如《诗》《书》《礼》《易》等古代文献,还编写了历史著作《春秋》。这些书被汉以后的读书人尊为“经”,孔子的儒家理论也作为正统统治了我国两千余年。 《论语》是由孔子的弟子及其再传弟子辑录的有关孔子及部分弟子言行的语录体作品,内容包括政治、教育、伦理、文学、哲学以及立身处事等方面,是研究儒家思想的最主要著作,是古代读书人必须读的《四书》之一,全书共 20 篇。(二)课文内容《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》1. 课文内容结构:第一段(从开头到“则何以哉”):写孔子问志。第二段(从“子路率尔对曰”到“吾与点也”):写弟子述志。 第三段(从“三子者出”到结束):写孔子评志。 2.(1)从子路、冉有、公西华的言谈中可以看出他们各自的什么性格特点? (2) 简析孔子对三人述志的态度。 (3) 结合课文中的言、行、神态描写,具体分析孔子的形象。 明确: 1. 子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。 冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。 公西华:谦恭有礼,娴于辞令。 2. 对子路:赞成他的治国志向,但认为他谈话的内容和态度不够谦虚,这属于“其言不让”。对冉有:没有正面加以评论,但可以看出是满意的。对公西华:认为他低估了自己完全可以担任更重要的工作。 3. 课文中的孔子是一个既热情而又严格的老师。态度谦和、亲切,批评含蓄,耐心地诱导、热情地鼓励。 第二部分(“孟子对曰”至“则无望民之多于邻国也”)分析“民不加多”的原因。孟子未正面回答梁惠王的疑问,而用对方热衷的“战事”设喻,引出自己的主张。 第三部分(至结尾)具体阐述使“民加多”的具体内容。孟子首先提出合理发展生产是实行“王道”的开始,也是使民加多的初步举措。进而提出发展生产的措施及其效果,最后阐明了“使民加多”应有的态度。动词、名词、形容词的使动用法: 使动用法是文言文词类活用的一种特殊形式。一般句中主语是动作的施动者,宾语是动作的对象。而在文言文中动、名、形容词作谓语时,句子的主语不是施动者,而是主语使宾语发生某种动作行为,即“主语使宾语怎么样”的作用。就是“使动用法”。1. 不及物动词的使动用法。例:项伯杀人,臣活之(使……活)外连...