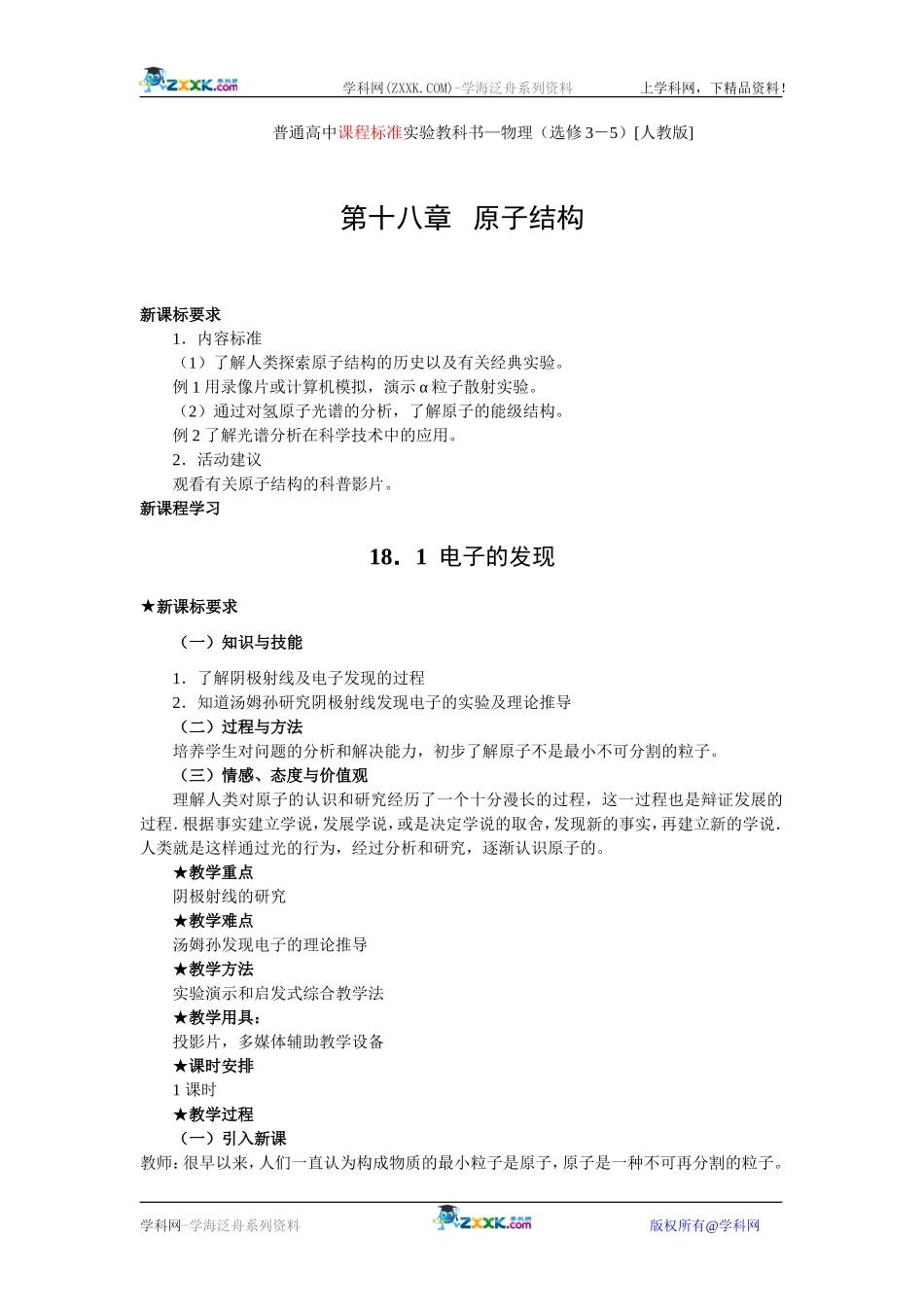

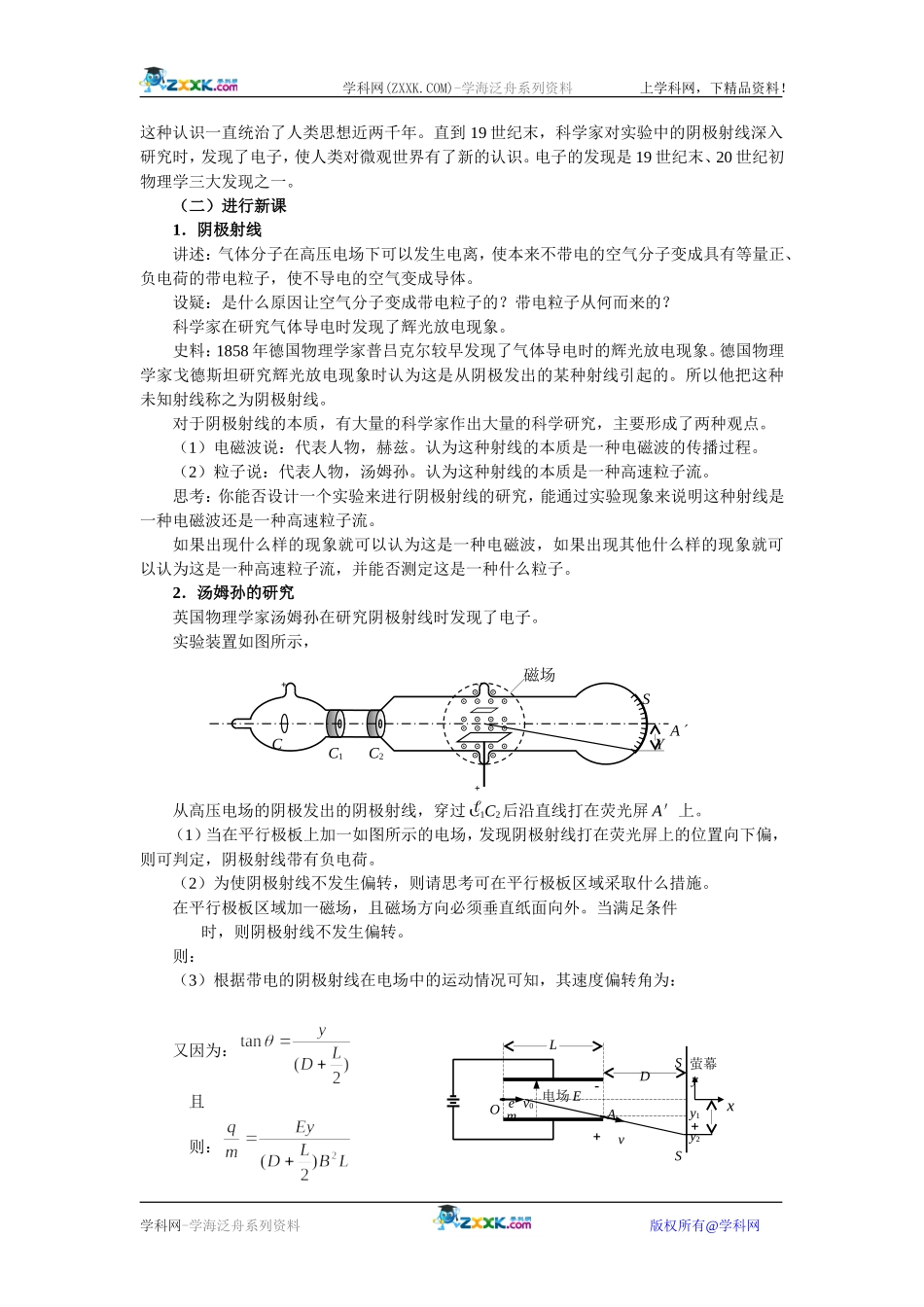

学科网(ZXXK.COM)-学海泛舟系列资料 上学科网,下精品资料!普通高中课程标准实验教科书—物理(选修 3-5)[人教版] 第十八章 原子结构新课标要求1.内容标准 (1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。 例 1 用录像片或计算机模拟,演示 α 粒子散射实验。 (2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。 例 2 了解光谱分析在科学技术中的应用。 2.活动建议 观看有关原子结构的科普影片。新课程学习18.1 电子的发现★新课标要求(一)知识与技能1.了解阴极射线及电子发现的过程2.知道汤姆孙研究阴极射线发现电子的实验及理论推导(二)过程与方法培养学生对问题的分析和解决能力,初步了解原子不是最小不可分割的粒子。(三)情感、态度与价值观理解人类对原子的认识和研究经历了一个十分漫长的过程,这一过程也是辩证发展的过程.根据事实建立学说,发展学说,或是决定学说的取舍,发现新的事实,再建立新的学说.人类就是这样通过光的行为,经过分析和研究,逐渐认识原子的。★教学重点阴极射线的研究★教学难点汤姆孙发现电子的理论推导★教学方法实验演示和启发式综合教学法★教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备★课时安排1 课时★教学过程(一)引入新课教师:很早以来,人们一直认为构成物质的最小粒子是原子,原子是一种不可再分割的粒子。学科网-学海泛舟系列资料 版权所有@学科网 学科网(ZXXK.COM)-学海泛舟系列资料 上学科网,下精品资料!这种认识一直统治了人类思想近两千年。直到 19 世纪末,科学家对实验中的阴极射线深入研究时,发现了电子,使人类对微观世界有了新的认识。电子的发现是 19 世纪末、20 世纪初物理学三大发现之一。(二)进行新课1.阴极射线讲述:气体分子在高压电场下可以发生电离,使本来不带电的空气分子变成具有等量正、负电荷的带电粒子,使不导电的空气变成导体。设疑:是什么原因让空气分子变成带电粒子的?带电粒子从何而来的?科学家在研究气体导电时发现了辉光放电现象。史料:1858 年德国物理学家普吕克尔较早发现了气体导电时的辉光放电现象。德国物理学家戈德斯坦研究辉光放电现象时认为这是从阴极发出的某种射线引起的。所以他把这种未知射线称之为阴极射线。对于阴极射线的本质,有大量的科学家作出大量的科学研究,主要形成了两种观点。(1)电磁波说:代表人物,赫兹。认为这种射线的本质是一种电磁波的传播过程。(2)粒子说:代表人物,汤姆...