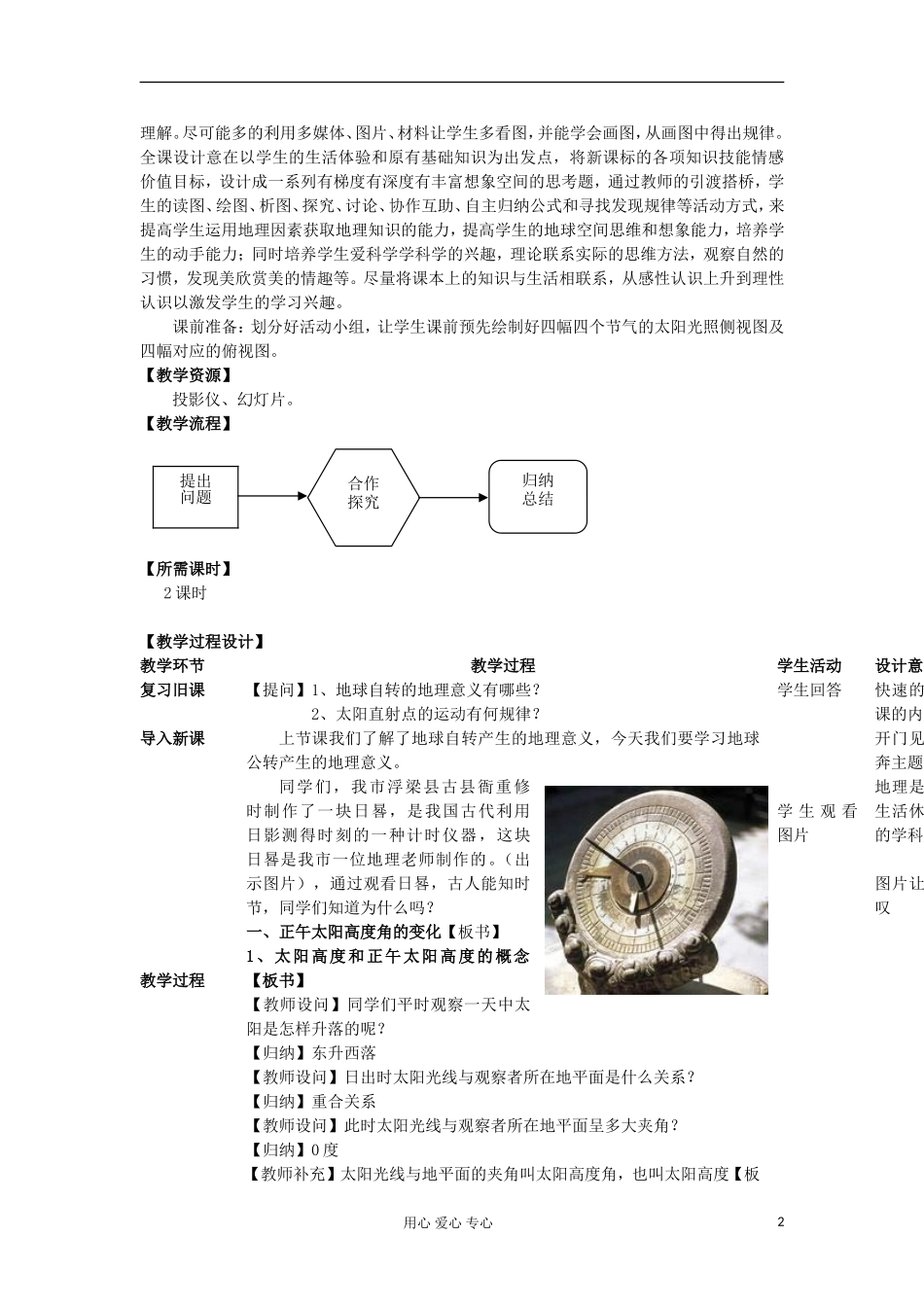

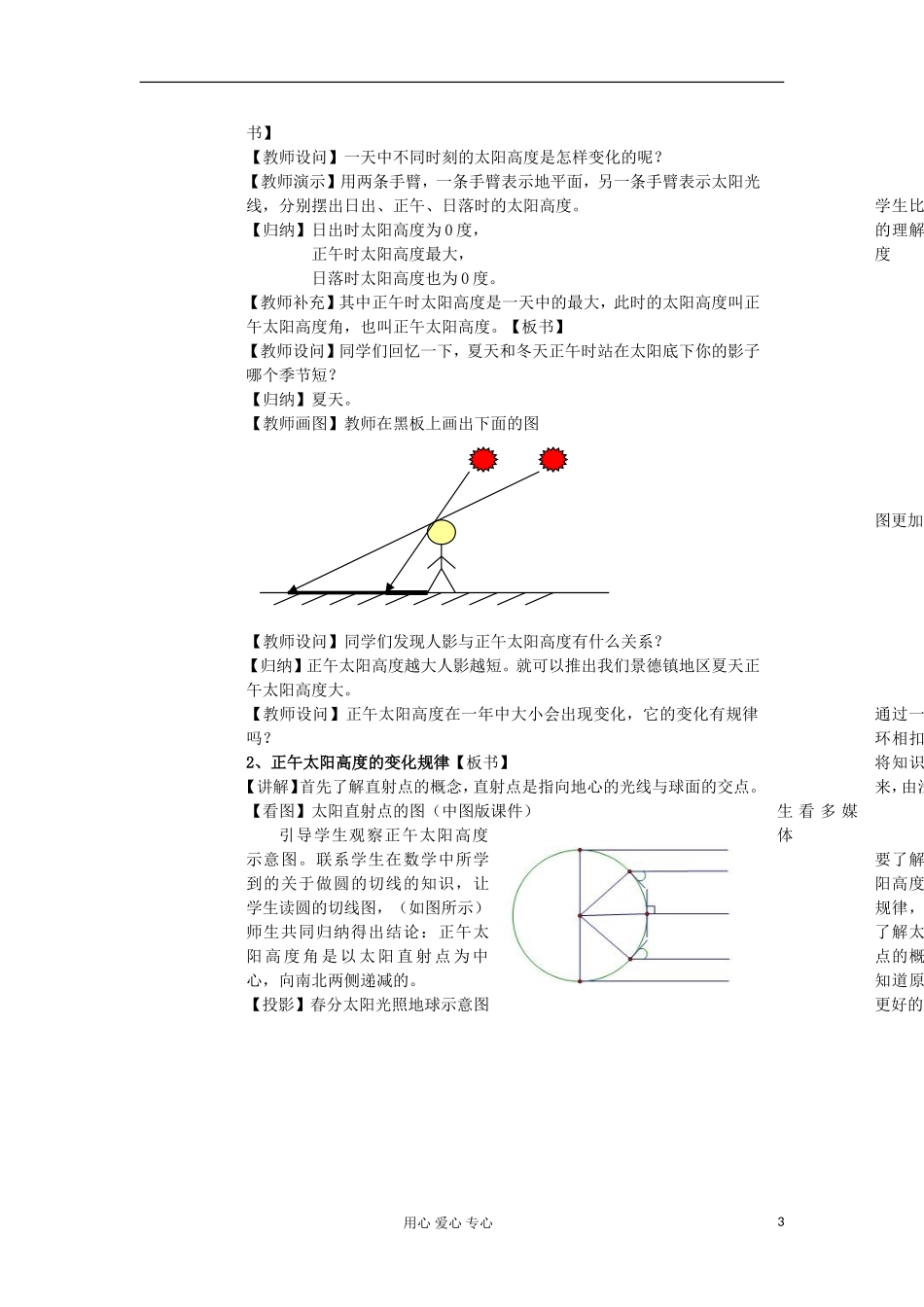

第一章宇宙中的地球 第三节地球的运动 题目:分析地球运动的地理意义(B 公转)。【课标要求及分析】 本节课标要求为“分析地球公转的地理意义”,活动要求是“运用教具、学具,或通过计算机模拟,演示地球的自转与公转,解释昼夜更替与四季形成的原因;观察某种天文现象(观测家乡所在地,二分二至日日出、日落时刻和正午太阳高度),并查阅有关资料,说出自己的观察结果及体会”在教学中教师应利用各种手段把抽象的空间概念落实到示意图中,通过画图、读图、解图让学生理解。通过这节课的学习,使学生掌握地球公转的地理意义;正午太阳高度的变化;昼夜长短的变化;四季的形成。教学中药突破难点、发展学生的空间思维能力、建立空间概念。【教材及学情分析】地球运动是地理环境形成,及地理环境各要素运动变化的基础,是高中阶段地理学习的基础,“认识地球的运动特点及其地理意义”是高中地理重要的学习目标之一。在义务教育阶段学生学习了地球的运动,但要求比较低,其学习目标为“认识地球的运动及其对人类活动的影响”,即只要求了解现象。高中阶段在此基础上的深化,强调现象本身的规律性及其成因。整堂课需要学生有丰富的空间想象能力和观察能力,但高一的学生还没有很深厚的立体几何作为基础,教学中通过一些图片、材料和生活中的事例以提升学生的理解能力。【学习目标】知识与技能1、使学生理解地球公转的地理意义,并会画图表示并说明正午太阳高度及昼夜长短的变化。2、使学生理解四季的形成和划分。方法与过程1、通过读图、画图,培养学生的读图能力。2、通过正午太阳高度的计算和二十四节气歌的朗诵提高学生知识迁移能力和提高学生的文化素养。3、将课本上的知识与生活相联系,有助于培养学生的自主学习能力。情感态度与价值观 通过地球运动的学习,使学生认识到世界上的物质是运动变化的,探索事物运动变化的规律必须用科学的精神和科学的方法,对学生进行辩证唯物主义教育和无神论教育。培养学生爱科学、学科学的兴趣和理论联系实际的思维方法;通过绘图训练,培养学生观察自然的习惯,发现美、欣赏美的情趣,激发对科学和个人内在美追求的志向。【教学重、难点分析】教学重点: 昼夜长短和正午太阳高度的变化规律及原因,四季的更替。 教学难点: 昼夜长短和正午太阳高度的变化规律及原因。【教学方式与方法的选择】主要教法:辅助课堂教学、发现教学、协同教学、模拟教学、讨论教学、探究教学、读图、画图法,讨论、探究...