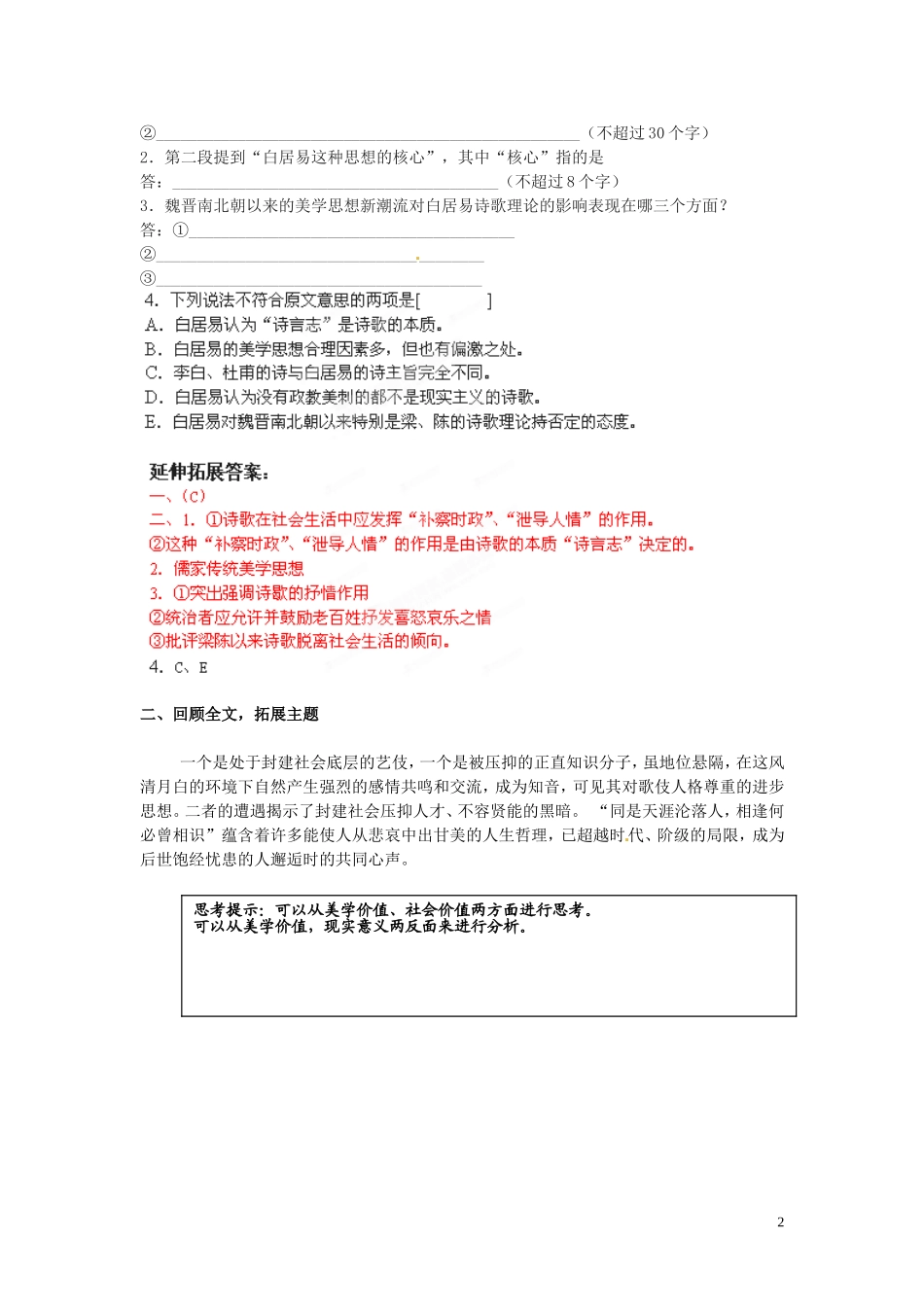

云南省宜良县第一中学高中语文 第 7 课 琵琶行(第 3 课时)导学案 新人教版必修 3一、拓展练习 (一).阅读下面的古诗,分析不当的一项是[ ](5 分钟) 暮江吟白居易 一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。 可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。A.前两句着力描绘水色与光影的变幻,写得绮丽缤纷,“铺”字化静为动。B.诗人触目所见,将色彩、形体及光影三者的动荡变幻集于一身,活画出秋日暮江既明艳又朦胧的独特的美。C.三、四句所见所感,诗人巧妙地选择了线条、形体、色泽三者交替描绘的笔法,饱含深情地赞叹了夜景的美丽,尤其是“可怜”一词和两个比拟句,不纯写景,而是情寓景中,工致入画,余味无穷。D.白居易现存七百六十五首五、七言绝句,数量之多,唐人无出其右,但其中写景传情之上乘佳作,确乎太少了,但这首绝句却不失为白氏五、七绝中的力作。《唐宋诗醇》评之曰,“写景奇丽,是一幅暮色秋江图。” (二)阅读理解(10 分钟)白居易继承儒家传统美学思想,强调诗歌在社会生活中应发挥“补察时政”、“泄导人情”的积极作用。他认为诗歌所以能发挥这样的作用,是由诗歌的本质决定的,即“诗言志”这个命题。所谓“诗者,根情、苗言、华声、实义”,所谓“大凡人之感二事,则必动于情,然后兴于嗟叹,发于吟咏,而形于歌诗”,概括起来,也还是“诗言志”这三个字。正是诗歌的这种本质,决定了它还可以普遍地感动人心,同时也决定了通过它可以见国风之盛衰,闻王政之得失,知人情之哀乐,从而收到“补察时政”、“泄导人情”、“上下交和”、“内外胥悦”的社会效果。白居易这种思想的核心,显然是以《乐记》和《毛诗大序》为代表的儒家传统观点。但是,白居易终究生活在唐代,而不是生活在先秦和汉代。魏晋南北朝以来美学思想发展的新潮流不可能不对他发生影响。他在论证诗歌“补察时政”、“泄导人情”的作用时,和孔颖达一样突出强调诗歌抒情的特性,这就是时代在他身上打下的烙印。还有一点值得注意。白居易从诗歌“补察时政”、“泄导人情”这个大前提出发,引出一个结论,就是统治者应该允许并且鼓励老百姓把心中的喜怒哀乐之情抒发出来。白居易认为这样做有利于封建统治的巩固,就是他说的“善防川者,决之使导;善理人者,宣之使言”。这是为他的“新乐府运动”提供理论论据,集中体现了他的诗歌美学的现实主义精神。根据诗歌“补察时政”、“泄导人情”这个基本思想,白居易对梁、陈以来的诗歌提出了严厉的...