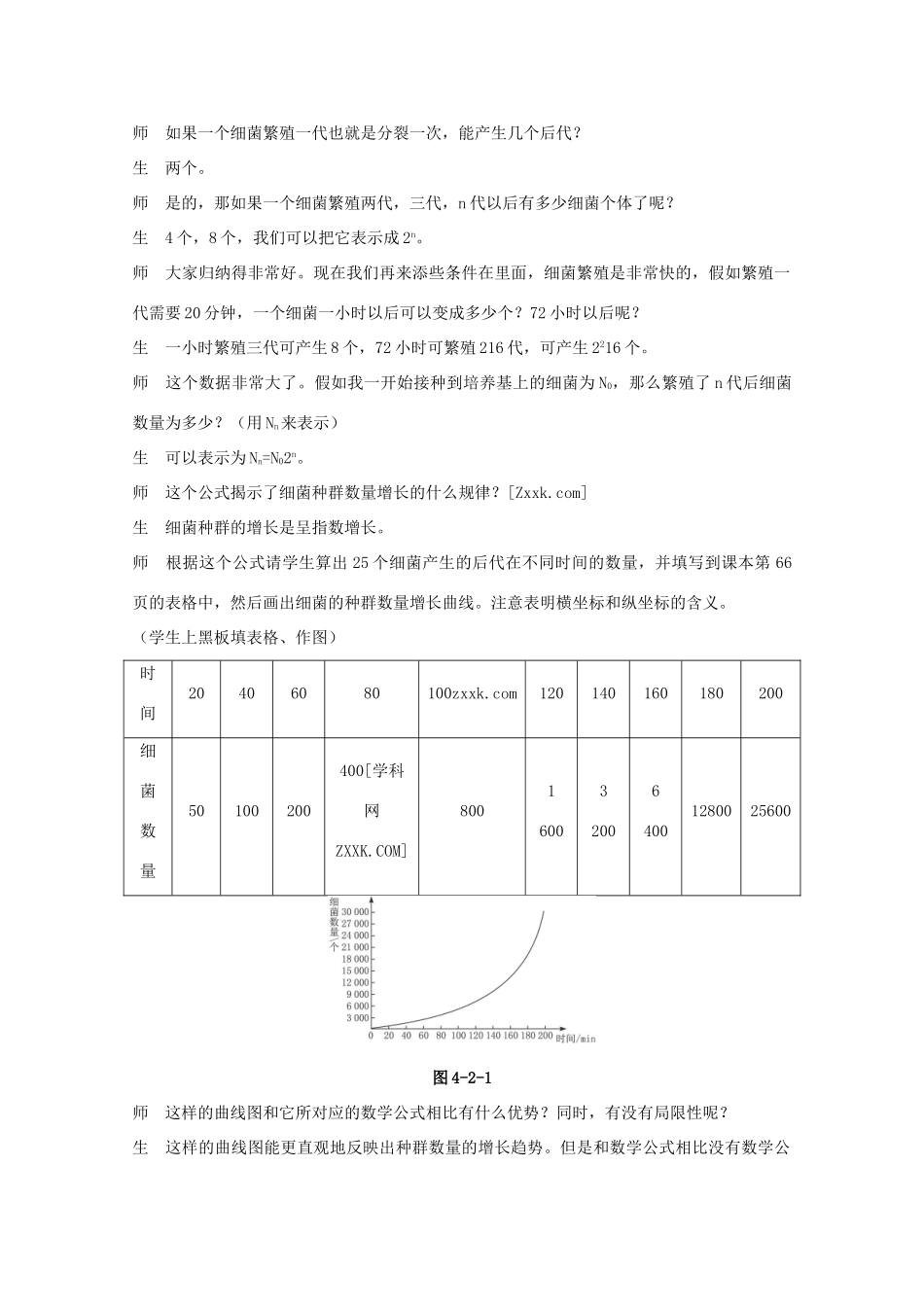

第 2 节 种群数量的变化从容说课 自然界中的种群,数量不是固定不变的,而是会在外界各种环境因素的影响下发生各种变化。在“第 2 节种群数量的变化”中,通过实例来说明如何建构种群增长模型。详细讨论了种群增长的两种方式,在理想环境中,种群增长呈“J”型曲线;在环境资源有限的情况下,种群增长呈“S”型曲线。种群增长的两种曲线各有产生的条件和特点,还可以通过建构的数学模型来解释种群数量的增长,这是本节教学的重点。种群数量变化除了增长以外,还存在波动、下降等其他形式。最后文中分析了影响种群数量变化的各种因素,特别指出了人类对种群数量变化的重要影响。在教学过程中要注意进行人文主义教育。教学重点 尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。教学难点 建构种群增长的数学模型。教具准备 多媒体课件。课时安排 2 课时。第 1 课时,种群数量的变化.第 2 课时,培养液中酵母菌种群数量的变化.三维目标1.掌握建构种群增长模型的方法。2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。3.用数学模型解释种群数量的变化。4.关注人类活动对种群数量变化的影响。5.通过分析问题→探究数学规律→解决实际问题→建构数学模型的方法,让学生体验由具体到抽象的思维转化过程。6.通过和学生一起分析某种细菌的种群数量变化,让学生学会建构种群增长模型的方法。7.通过列举实际生活中的例子,和比较两种增长曲线各自产生的条件和特点,使学生掌握“J”型增长曲线和“S”型增长曲线。8.通过学生一起讨论分析,理解影响种群增长的因素和种群数量变化的意义。9.通过研究种群数量变化,使学生认识到事物都是在不断变化发展的,分析事物时,要用动态的观点来分析。10.引导学生建构数学模型,有利于培养学生透过现象揭示本质的洞察能力;同时,通过科学与数学的整合,有利于培养学生简约、严密的思维品质。11.通过学生一起讨论影响种群数量变化的因素,特别是人为因素的时候,要培养学生热爱大自然的情感,能从一草一木开始保护环境。教学过程第 1 课时导入新课师 种群不同于个体具有哪些特征?生 种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。师 研究出生率和死亡率、迁入率和迁出率有什么意义?生 这些都是决定种群大小和种群密度的重要因素。师 研究年龄组成和性别比例有什么意义?生 年龄组成对于预测种群数量的变化趋势具有重要意义,性别比例对种群密度也...