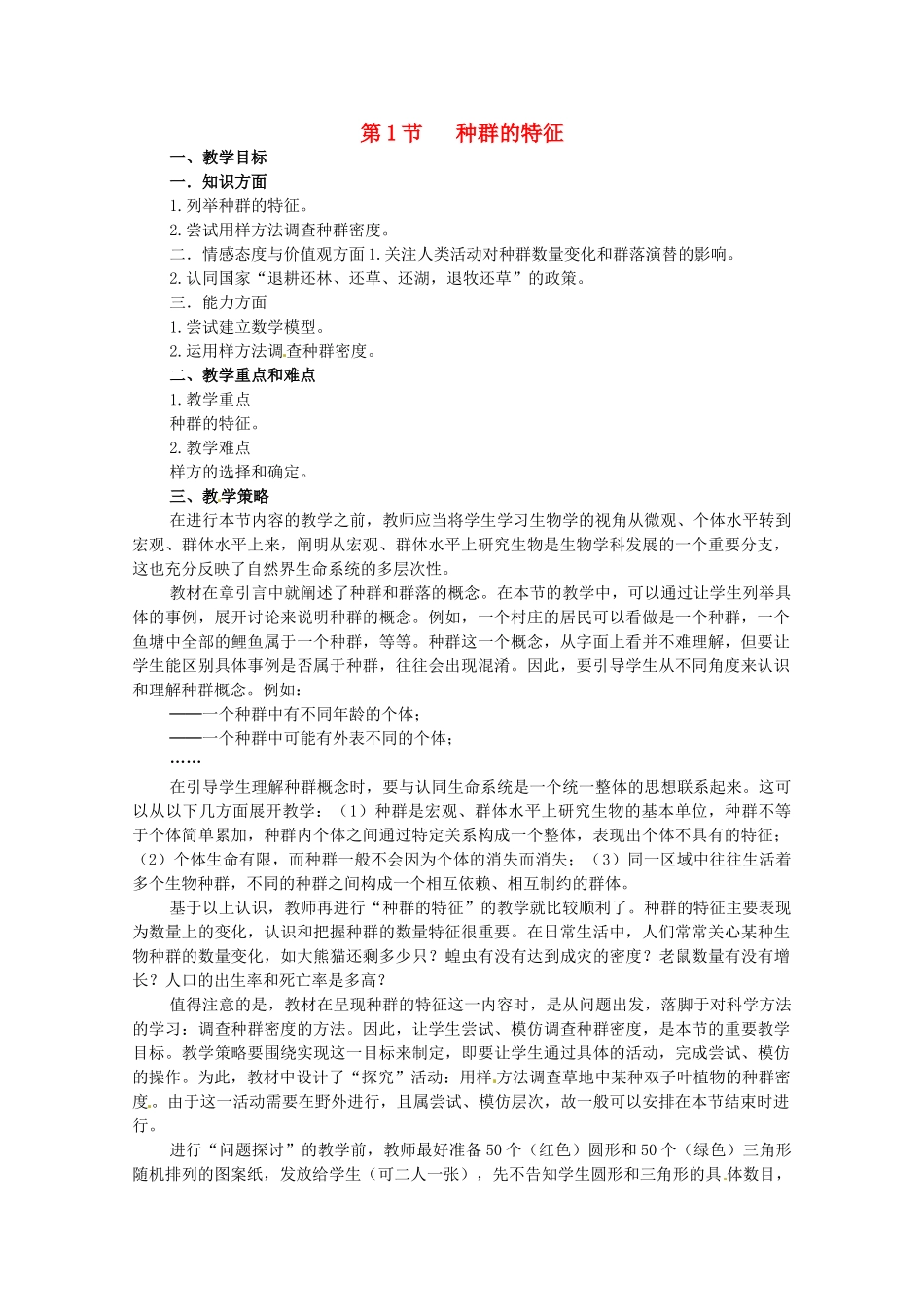

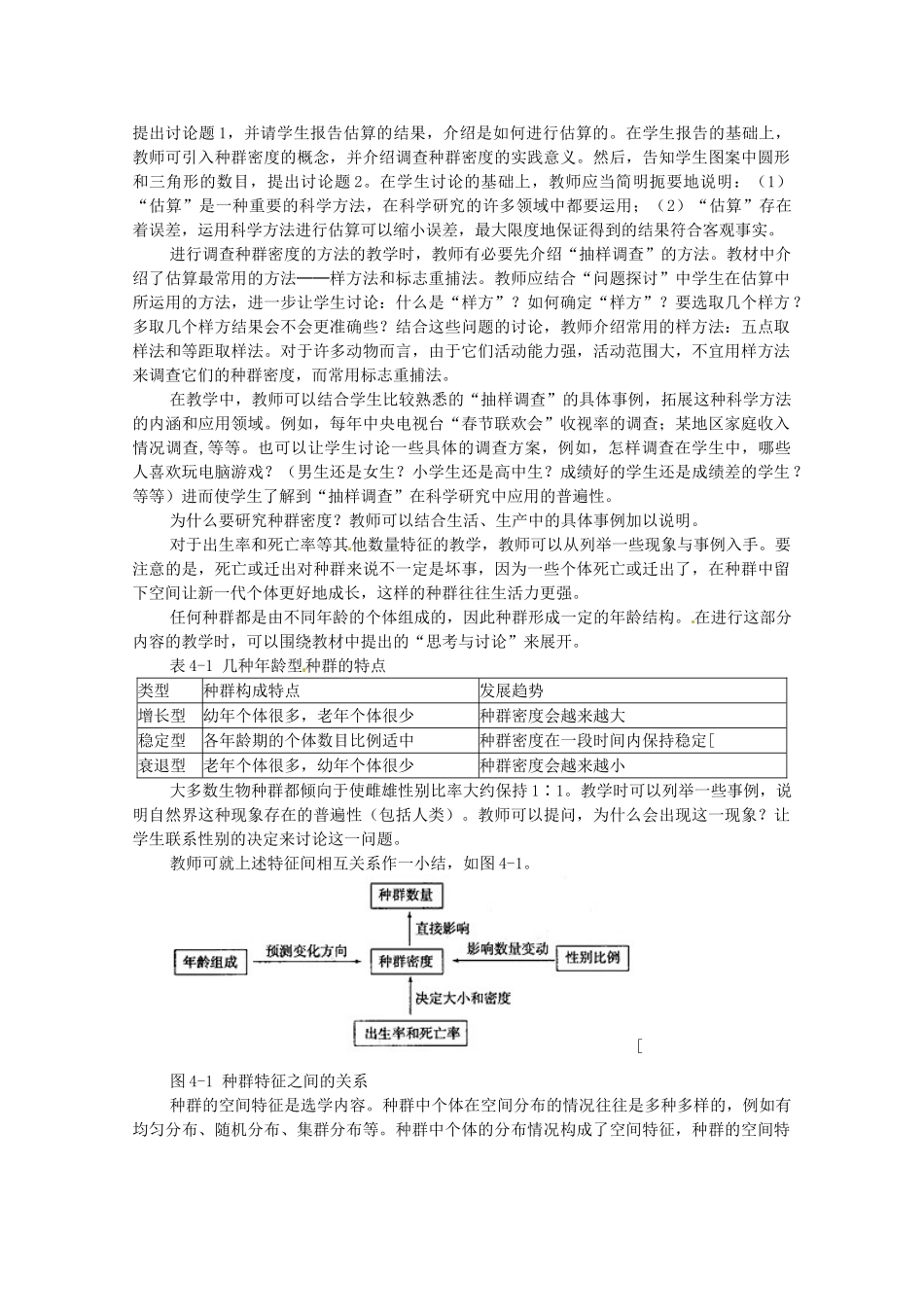

第 1 节 种群的特征一、教学目标一.知识方面1.列举种群的特征。2.尝试用样方法调查种群密度。二.情感态度与价值观方面 1.关注人类活动对种群数量变化和群落演替的影响。2.认同国家“退耕还林、还草、还湖,退牧还草”的政策。三.能力方面1.尝试建立数学模型。2.运用样方法调查种群密度。二、教学重点和难点1.教学重点种群的特征。2.教学难点样方的选择和确定。三、教学策略在进行本节内容的教学之前,教师应当将学生学习生物学的视角从微观、个体水平转到宏观、群体水平上来,阐明从宏观、群体水平上研究生物是生物学科发展的一个重要分支,这也充分反映了自然界生命系统的多层次性。教材在章引言中就阐述了种群和群落的概念。在本节的教学中,可以通过让学生列举具体的事例,展开讨论来说明种群的概念。例如,一个村庄的居民可以看做是一个种群,一个鱼塘中全部的鲤鱼属于一个种群,等等。种群这一个概念,从字面上看并不难理解,但要让学生能区别具体事例是否属于种群,往往会出现混淆。因此,要引导学生从不同角度来认识和理解种群概念。例如:──一个种群中有不同年龄的个体;──一个种群中可能有外表不同的个体;……在引导学生理解种群概念时,要与认同生命系统是一个统一整体的思想联系起来。这可以从以下几方面展开教学:(1)种群是宏观、群体水平上研究生物的基本单位,种群不等于个体简单累加,种群内个体之间通过特定关系构成一个整体,表现出个体不具有的特征;(2)个体生命有限,而种群一般不会因为个体的消失而消失;(3)同一区域中往往生活着多个生物种群,不同的种群之间构成一个相互依赖、相互制约的群体。基于以上认识,教师再进行“种群的特征”的教学就比较顺利了。种群的特征主要表现为数量上的变化,认识和把握种群的数量特征很重要。在日常生活中,人们常常关心某种生物种群的数量变化,如大熊猫还剩多少只?蝗虫有没有达到成灾的密度?老鼠数量有没有增长?人口的出生率和死亡率是多高?值得注意的是,教材在呈现种群的特征这一内容时,是从问题出发,落脚于对科学方法的学习:调查种群密度的方法。因此,让学生尝试、模仿调查种群密度,是本节的重要教学目标。教学策略要围绕实现这一目标来制定,即要让学生通过具体的活动,完成尝试、模仿的操作。为此,教材中设计了“探究”活动:用样 方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度。由于这一活动需要在野外进行,且属尝试、模仿层次,故一般可以安排在本节结...