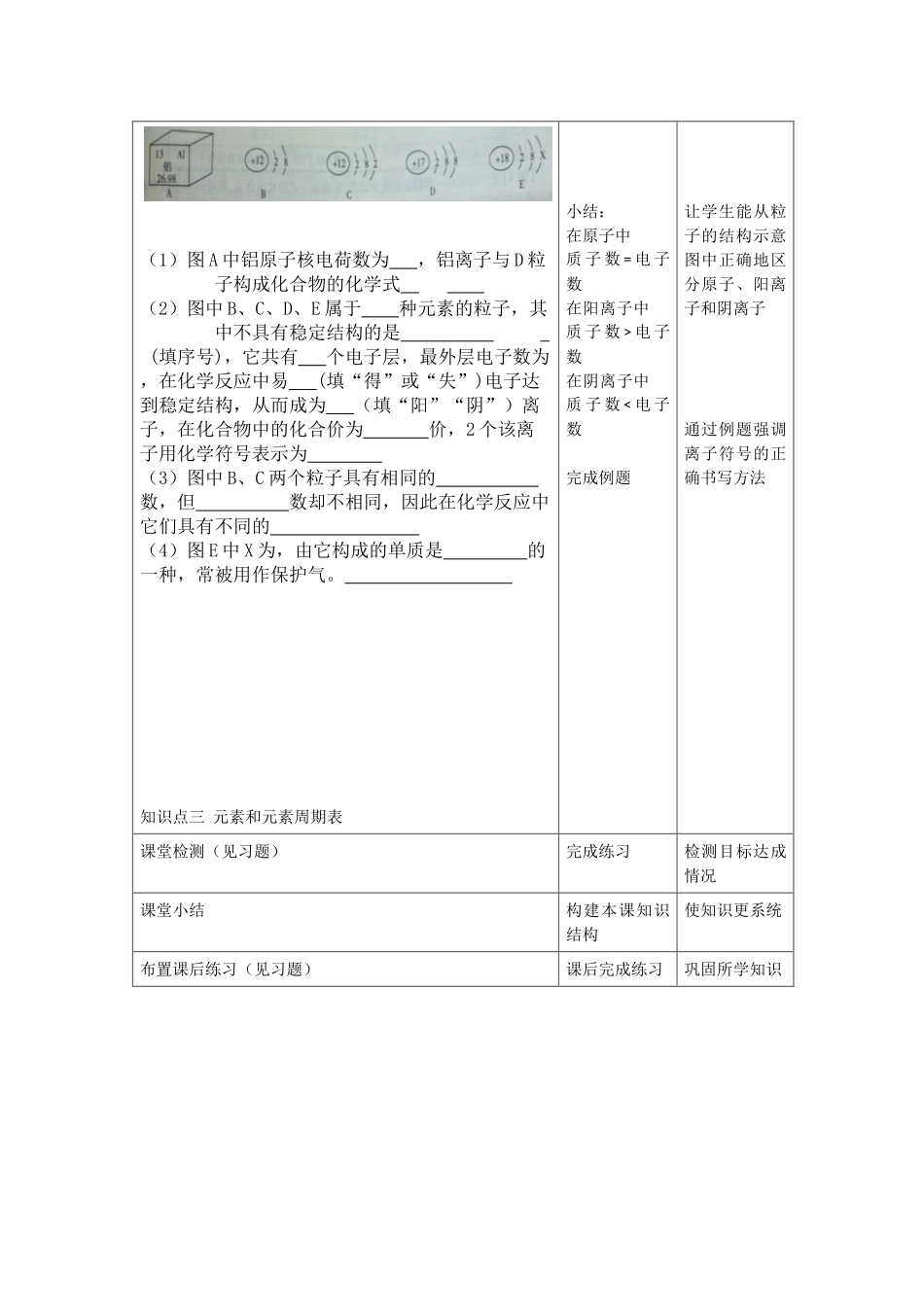

《物质构成的神秘》复习课教学设计 复习目标:1、认识物质的微粒性;知道分子、原子、离子等都是构成物质的微粒;能用分子、原子的观点解释某些常见的变化和现象。2、能推断一些常见物质的微粒构成。3、明确构成物质的微粒间的区别和联系。4、从微观角度认识物理变化和化学变化的区别。5、了解原子的结构及离子的形成。6、通过对知识的回忆,在老师的指导下形成知识体系,提高归纳和猎取信息的能力。复习重点:构成物质的微粒及其性质;原子的结构;离子的形成。复习难点:物质微粒观的建立和知识体系的形成。复习方法:引导式教学、讲授法、讨论法、多媒体辅助教学。复习过程: 老师活动学生活动设计意图 展示:本课课题及近四年来涉及本单元内容中考考查情况及复习目标 课前小测试(见习题) 说明:物质构成的神秘在中考中约占 21%的分值。 以下是通过例题小结各知识点的方式对分子、原子、离子的有关知识进行逐一复习。引导学生归纳概括出物质微观构成的知识体系(见板书) 完成小测试 完善知识体系 让学生明确本节课复习内容及目标了解学情,寻找教学侧重点 帮助学生把零散的知识系统化 知识点一、物资的多样性和物质的组成表示思考与讨论一1.如何区分“组成”和“构成”? 2.你能对所学物质进行分类吗? 3.如何从微观角度区分纯净物和混合物,物理变化和化学变化? 过渡:水是单质还是化合物?水在一定条件下会发生变化,如蒸发、电解,两者是否属于同一变化?在变化过程 说出分子的性质以及能从物质的微观构成上区分纯净物和混合物 让学生善于用已有的知识来解释一些问题中分子本身是否也会发生变化? 知识点二 构成物质的微粒思考与讨论二1.哪些物质分别由分子、原子、离子构成?如何用符号表示各物质? 2.分子的基本性质有哪些,原子的结构?如何表示原子? 3.分子、原子、离子之间分别有哪些联系和区别? 过渡:原子是化学变化中的最小粒子,但并不是构成物质的最小粒子,其中还有······ 3、原子的构成例:根据右图提供的信息,下列说法错误的是( )A、核电荷数为 11B、核外有 3 个电子层C、钠原子带 11 个单位正电荷D、在化学反应中,易失去最外层上的 1 个电子 完成习题 回忆原子的构成 从 宏 观 到 微观,增强学生的 读 图 、 分析、归纳能力 结合考点和热点对分子、原子的知识进行针对性练习 过渡:钠原子在化学反应中易失去最外层上的 1 个电子而形成阳离子。据 图 回 答 ...