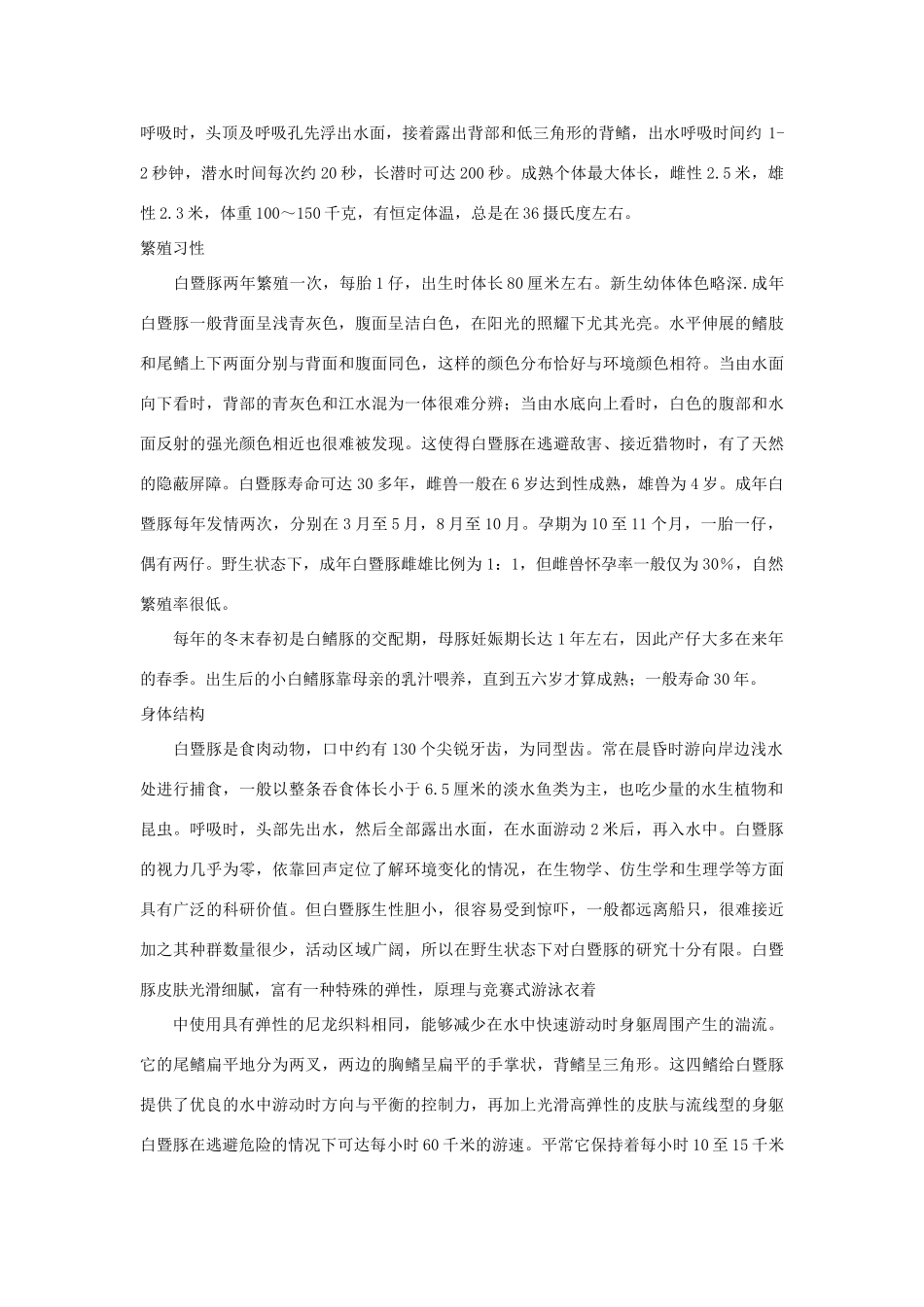

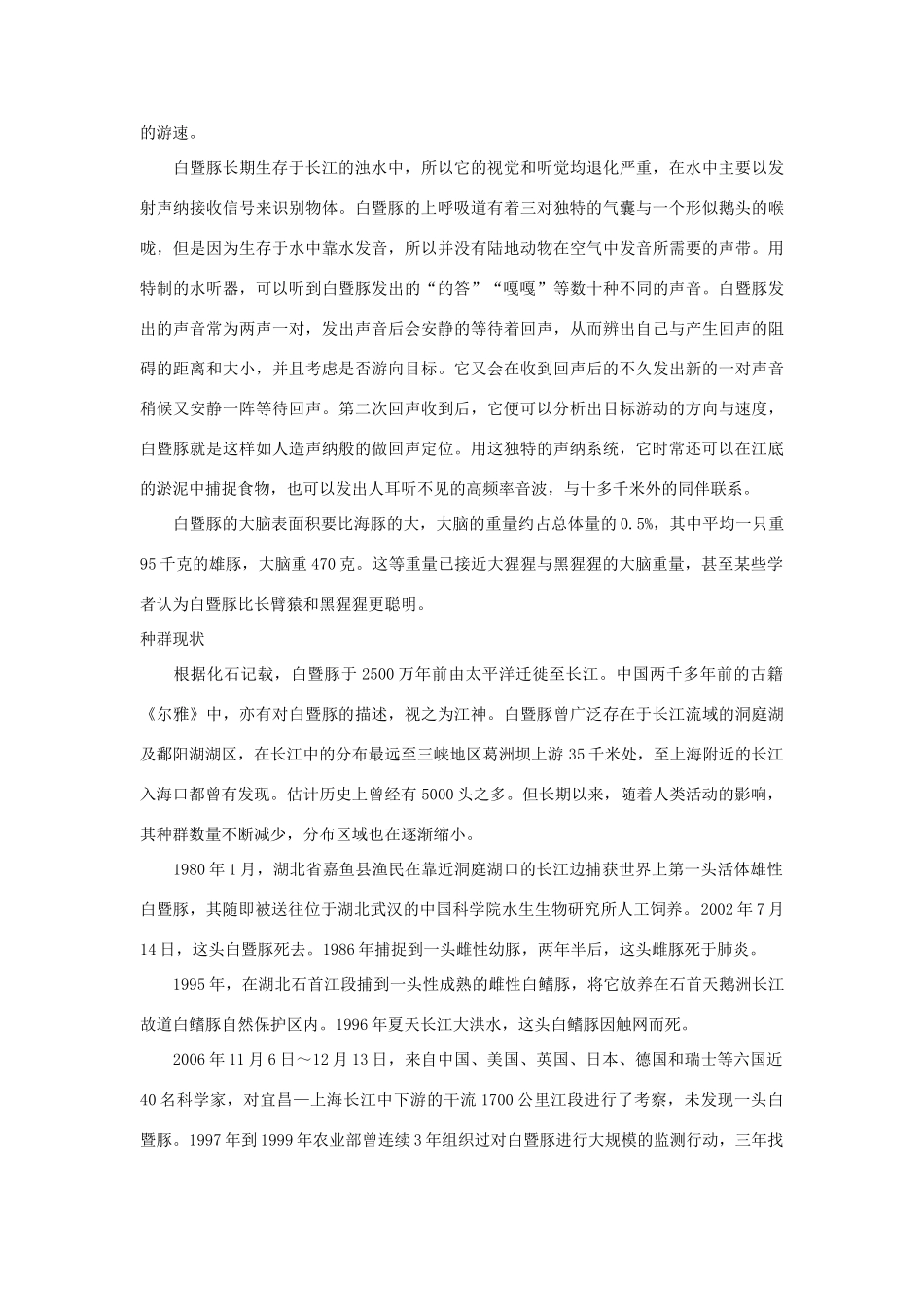

白暨豚(bái jì tún)在长江里大约生活了 2500 万年的白鳍豚,是中新世及上新世延存至今的古老孑遗生物。白鳍豚是鲸类家族中小个体成员,是世界上现有 5 种淡水豚(拉河豚、亚河豚、恒河豚、印河豚、白鳍豚)中存活头数最少的一种。由于数量奇少,白鳍豚不仅被列为中国一级保护动物,也是世界 12 种最濒危动物之一。原属淡水豚科,20 世纪 70 年代末,根据中国科学家周开亚教授的建议,单独设立了白暨豚科。 鲸目白暨豚科白暨豚属的唯一种。外形特征 白鳍豚的体形呈纺锤形,身长约 2-2.5 米左右,体重可达 200 千克以上。嘴部长又细,背呈浅灰色或蓝色,腹面为纯白色,背鳍形如一个小三角,胸鳍宛如两只手掌,尾鳍扁平中间分叉,善于游水,时速可达 80 千米左右。由于长期生活在浑浊的江水中,白鳍豚的视听器官已经退化。它眼小如瞎子,耳孔似针眼,位于双眼后下方。但大脑特别发达,声纳系统极为灵敏,头部还有一种超声波功能,能将江面上几万米范围内的声响迅速传入脑中一旦遇上紧急情况,便立刻潜水躲避。白鳍豚耐寒,体温通常在 36℃左右。 分布范围 白暨豚主要生活在长江中下游及与其连通的洞庭湖、鄱阳湖、钱塘江等水域中,通常成对或 10 余头在一起,喜在水深流急处活动。现有数量稀少,估计只有 300 头左右,面临灭绝的境地。 生活习性 喜欢群居,尤其在春天交配季节,集群行为就更明显。每群一般 2-6 头。其活动范围广,但对水文条件要求较高,经常在一个固定区域停留一段时间,待水文条件发生改变后又迁入另一地域。以鱼类为食。 喜欢生活在江河的深水区,很少靠近岸边和船只,但它时常游弋至浅水区,追逐鱼虾充饥。它的吻宽细长,上下颌长有 130 多枚圆锥形的同型齿,可它却懒得咀嚼,只管张口吞下鱼食,消化能力很强。白鳍豚往往成对或三五成群一起活动,但人们很少有机会看到它,只有在它露出水面呼吸时才能瞥见一眼。 白暨豚分布在长江中下游干流的湖北枝城至长江口约 1600 千米的江段内,以鱼为食,喜结群活动,小群约 2~3 头,大群约 9~16 头。白暨豚是用肺呼吸的水生哺乳动物,每次呼吸时,头顶及呼吸孔先浮出水面,接着露出背部和低三角形的背鳍,出水呼吸时间约 1-2 秒钟,潜水时间每次约 20 秒,长潜时可达 200 秒。成熟个体最大体长,雌性 2.5 米,雄性 2.3 米,体重 100~150 千克,有恒定体温,总是在 36 摄氏度左右。 繁殖习性 白暨豚两年繁殖一次,每胎 1 ...