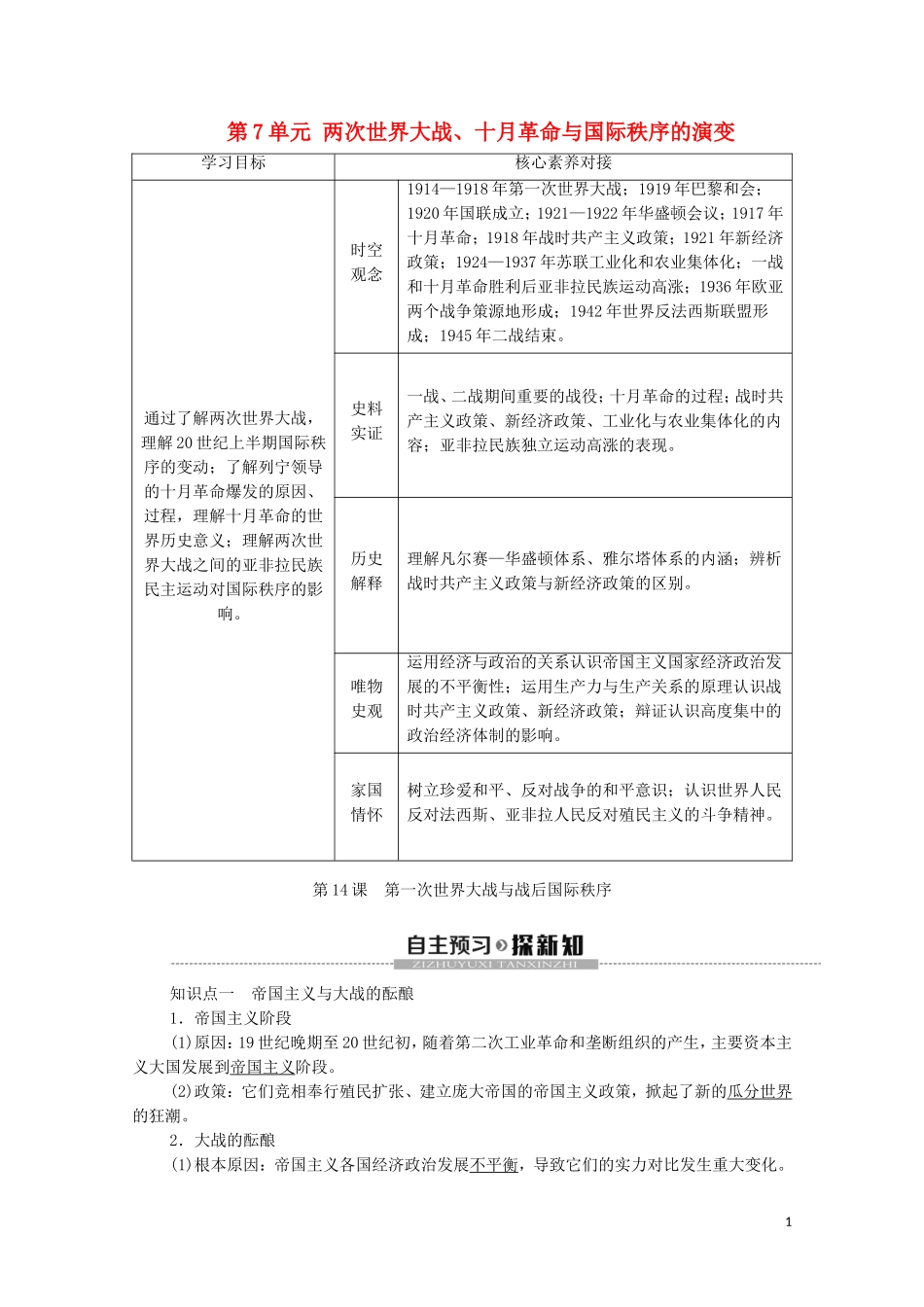

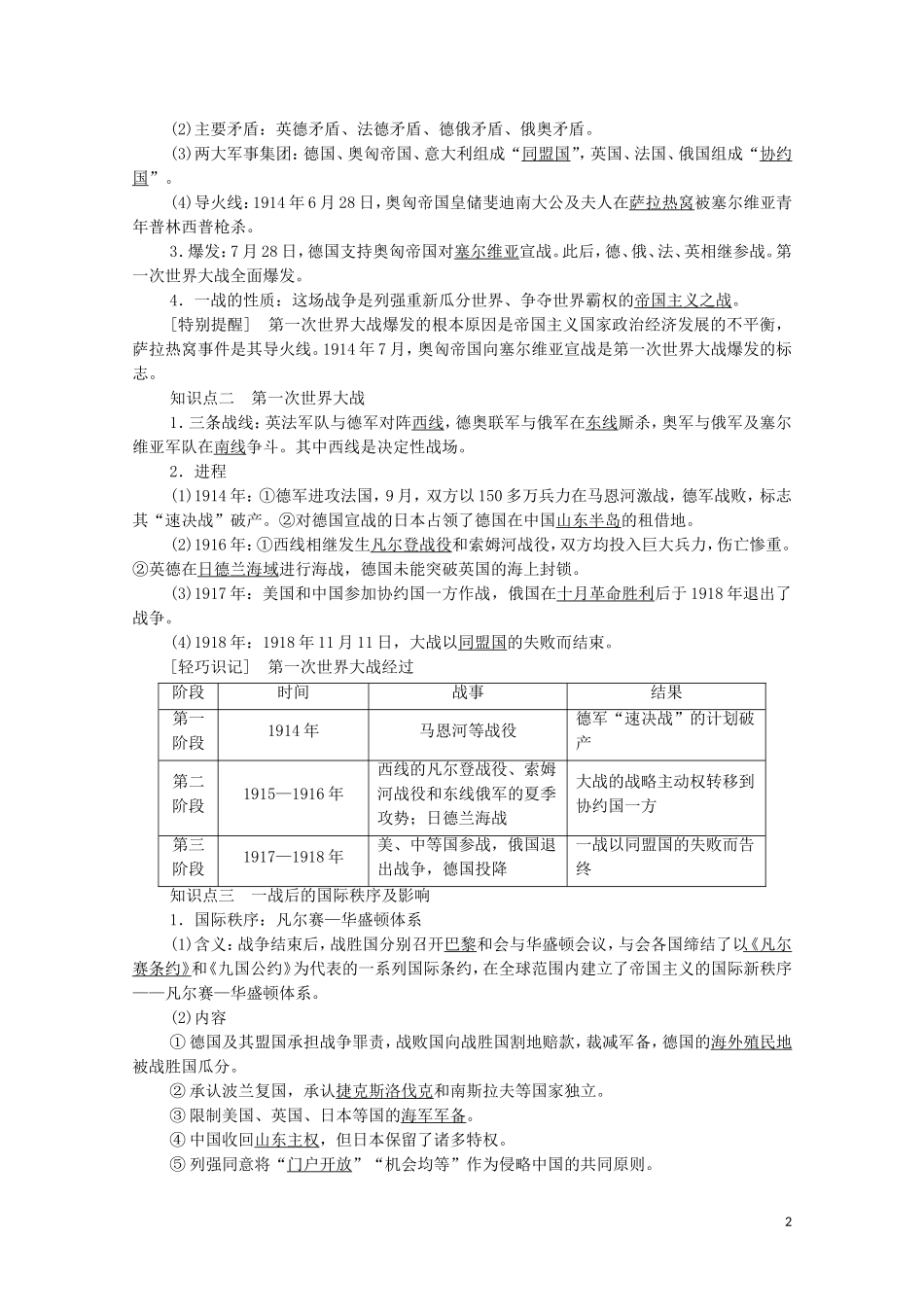

第 7 单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变学习目标核心素养对接通过了解两次世界大战,理解 20 世纪上半期国际秩序的变动;了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;理解两次世界大战之间的亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响。时空观念1914—1918 年第一次世界大战;1919 年巴黎和会;1920 年国联成立;1921—1922 年华盛顿会议;1917 年十月革命;1918 年战时共产主义政策;1921 年新经济政策;1924—1937 年苏联工业化和农业集体化;一战和十月革命胜利后亚非拉民族运动高涨;1936 年欧亚两个战争策源地形成;1942 年世界反法西斯联盟形成;1945 年二战结束。史料实证一战、二战期间重要的战役;十月革命的过程;战时共产主义政策、新经济政策、工业化与农业集体化的内容;亚非拉民族独立运动高涨的表现。历史解释理解凡尔赛—华盛顿体系、雅尔塔体系的内涵;辨析战时共产主义政策与新经济政策的区别。唯物史观运用经济与政治的关系认识帝国主义国家经济政治发展的不平衡性;运用生产力与生产关系的原理认识战时共产主义政策、新经济政策;辩证认识高度集中的政治经济体制的影响。家国情怀树立珍爱和平、反对战争的和平意识;认识世界人民反对法西斯、亚非拉人民反对殖民主义的斗争精神。第 14 课 第一次世界大战与战后国际秩序知识点一 帝国主义与大战的酝酿1.帝国主义阶段(1)原因:19 世纪晚期至 20 世纪初,随着第二次工业革命和垄断组织的产生,主要资本主义大国发展到帝国主义阶段。(2)政策:它们竞相奉行殖民扩张、建立庞大帝国的帝国主义政策,掀起了新的瓜分世界的狂潮。2.大战的酝酿(1)根本原因:帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致它们的实力对比发生重大变化。1(2)主要矛盾:英德矛盾、法德矛盾、德俄矛盾、俄奥矛盾。(3)两大军事集团:德国、奥匈帝国、意大利组成“同盟国”,英国、法国、俄国组成“协约国”。(4)导火线:1914 年 6 月 28 日,奥匈帝国皇储斐迪南大公及夫人在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西普枪杀。3.爆发:7 月 28 日,德国支持奥匈帝国对塞尔维亚宣战。此后,德、俄、法、英相继参战。第一次世界大战全面爆发。4.一战的性质:这场战争是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。[特别提醒] 第一次世界大战爆发的根本原因是帝国主义国家政治经济发展的不平衡,萨拉热窝事件是其导火线。1914 年 7 月,奥匈帝国向塞尔维亚...