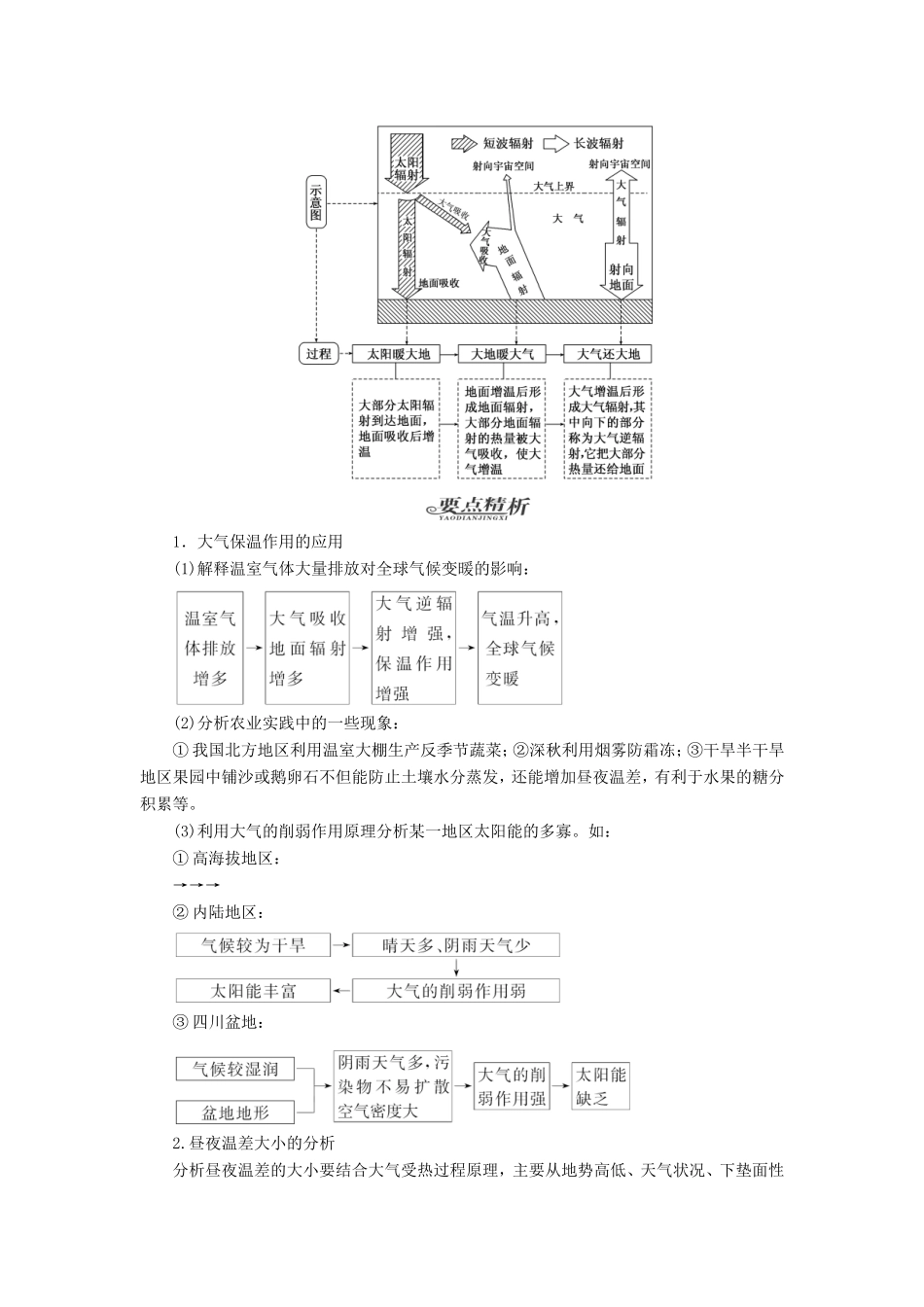

第一讲冷热不均引起大气运动一、大气的受热过程及其地理意义1.能量来源(1)根本来源:A太阳辐射。(2)直接来源:B地面辐射。2.两大过程(1)地面受热:大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温。(2)地面导热:地面以长波辐射的方式向大气传递热量,使大气增温。3.两大地理意义(1)大气的削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。(2)大气的保温作用:C大气逆辐射将部分热量还给地面,从而对地面起到保温作用。轻巧记忆大气的受热过程和大气的保温作用问题导思“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”是西北地区天气的真实写照,它体现了()A.气温日较差大B.气温年较差大C.大气对太阳辐射的削弱作用弱D.大气对地面的保温作用弱E.海拔高,空气稀薄提示:ACD二、热力环流1.形成原因:地面冷热不均。2.形成过程具体如下图所示。(在下图中填出近地面的冷热状况和气压高低)三、大气的水平运动1.形成的直接原因水平气压梯度力。2.风的受力状况与风向类型高空风近地面风图示(北半球)受力F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响风向与等压线平行与等压线斜交温馨提示(1)近地面摩擦力越大,风向与等压线之间的夹角愈大;反之,则夹角愈小。(2)风向与所在半球位置及气压分布有密切关系。无论高空还是近地面,风的来向为高压一侧的方向;北半球风向向右偏,南半球风向向左偏。全析考点一以示意图来记忆大气的受热过程1.大气保温作用的应用(1)解释温室气体大量排放对全球气候变暖的影响:(2)分析农业实践中的一些现象:①我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜;②深秋利用烟雾防霜冻;③干旱半干旱地区果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。(3)利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能的多寡。如:①高海拔地区:→→→②内陆地区:③四川盆地:2.昼夜温差大小的分析分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。(1)地势高低:地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。(2)天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。(3)下垫面性质:下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。1.(2013·北京高考)下图为地球大气受热过程示意图。大气中()A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加B.二氧化碳浓度降低,会使②减少C.可吸入颗粒物增加,会使③增加D.出现雾霾,会导致④在夜间减少[审题答题规范专训]—————————————————————————————————————从图表中获取信息答案:B——————————————————————————————————————2.(2014·安徽高考节选)通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。下图示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。图中表示海面热量总收支的差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海-气热传导差额的曲线,依次是()A.Q4、Q1、Q3、Q2B.Q3、Q4、Q2、Q1C.Q3、Q1、Q2、Q4D.Q2、Q3、Q1、Q4解析:选C海面热量低纬度地区盈余,中高纬度地区亏损,图中Q3为海面热量总收支差额曲线,可排除选项A、D;海-气热传导的热量总值不大,故海-气热传导差额数值也较小,故Q4为海-气热传导差额的曲线,排除B选项,C项正确。3.(2013·安徽高考节选)下图表示我国某地某日观测记录的到达地面的太阳辐射日变化。该日日期及天气状况可能是()A.3月12日晴朗B.6月5日晴朗C.3月22日多云D.6月20日多云解析:选D从图中可知,该地北京时间6:10左右日出,20:40左右日落,昼长约14.5小时,应该是夏半年,排除A、C选项;从太阳辐射日变化曲线上分析,上午辐射相对较弱,北京时间12:00~14:00时段,有明显下降,显示云层影响较大,可判断该日天气为多云,D项正确。4.(2012·重庆高考节选)《联合国气候变化框架公约》第十七次缔约方会议于2011年11月28日在南非德班召开。人类活动引起的温室效应...