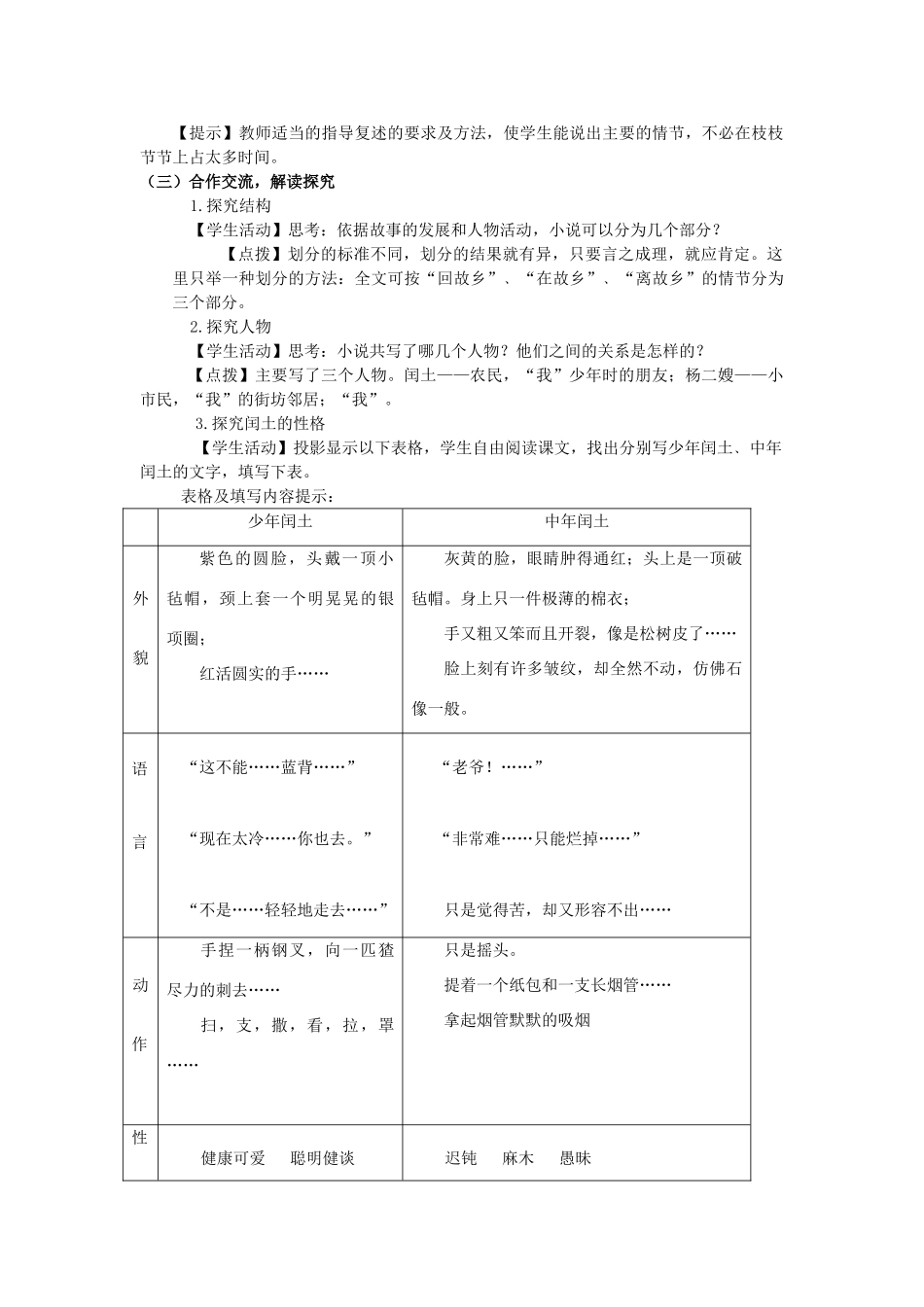

《故乡》一、教学目标1.知识与技能(1)揣摩语言,背诵积累精妙的描写段落;(2)了解运用对比﹑议论的方法来突出小说主题的写法;分析人物形象,体会其作用及描写方法;2.过程与方法(1)朗诵。读的形式多种多样,如教师范读﹑学生齐读﹑分角色朗读等。通过读,品味言外之意;通过读,了解作者的感情。(2)比较。将少年闰土和中年闰土进行比较,通过比较其外貌及语言﹑动作等方面的变化了解人物性格变化及其变化的根源;将记忆中的故乡和现在的故乡作比较,分析其变化的深层原因。3.情感、态度和价值观了解旧时代劳动人民的苦难生活,感悟作者探求人生新路的执着信念。二、教学重点、难点1.重点(1)闰土﹑杨二嫂等人物形象分析;(2)对比手法的运用及语言﹑动作﹑外貌描写。2.难点结尾的含义;对作者探求人生新路的执着信念的理解。三、课时安排3课时四、教与学互动设计第一课时(一)创设情境,导入新课1.学生回忆﹑讨论关于鲁迅的文学常识及曾经学过的鲁迅作品,由此导入新课。2.简介小说创作的背景。(二)自读感知,整体感知1.指导学生积累词语隐晦(huì)脚踝(huái)獾猪(huān)颧骨(quán)髀间(bì)嗤笑(chī)愕然(è)惘然(wǎnɡ)恣睢(suī)潮汛(xùn)隐晦:阴沉昏暗。萧索:荒凉、冷落的意思。惘然:心里好像失掉了什么的样子。展转:这里形容生活不安定,到处奔波。恣睢:放纵,凶暴。2.了解《故乡》《故乡》是一篇取材于作者亲身经历的小说。鲁迅自1912年随民国教育部北迁赴京供职之后,曾于1919年底返回故乡,将全家迁到北京。他当时的生活经历、思想状况以及人生感受,在小说中都有反映。3.整体感知(1)了解性阅读,整体把握小说的故事情节,准备复述故事。(2)学生分小组复述故事,相互评价,各组推荐代表在全班复述。【提示】教师适当的指导复述的要求及方法,使学生能说出主要的情节,不必在枝枝节节上占太多时间。(三)合作交流,解读探究1.探究结构【学生活动】思考:依据故事的发展和人物活动,小说可以分为几个部分?【点拨】划分的标准不同,划分的结果就有异,只要言之成理,就应肯定。这里只举一种划分的方法:全文可按“回故乡”﹑“在故乡”﹑“离故乡”的情节分为三个部分。2.探究人物【学生活动】思考:小说共写了哪几个人物?他们之间的关系是怎样的?【点拨】主要写了三个人物。闰土——农民,“我”少年时的朋友;杨二嫂——小市民,“我”的街坊邻居;“我”。3.探究闰土的性格【学生活动】投影显示以下表格,学生自由阅读课文,找出分别写少年闰土﹑中年闰土的文字,填写下表。表格及填写内容提示:少年闰土中年闰土外貌紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈;红活圆实的手……灰黄的脸,眼睛肿得通红;头上是一顶破毡帽。身上只一件极薄的棉衣;手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了……脸上刻有许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。语言“这不能……蓝背……”“现在太冷……你也去。”“不是……轻轻地走去……”“老爷!……”“非常难……只能烂掉……”只是觉得苦,却又形容不出……动作手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去……扫,支,撒,看,拉,罩……只是摇头。提着一个纸包和一支长烟管……拿起烟管默默的吸烟性健康可爱聪明健谈迟钝麻木愚昧格机灵多智4.课后思索【学生活动】思考:闰土变化的根本原因是什么?(四)课内小结这篇课文篇幅较长,如逐段分析,很容易将课文割裂。本节课集中分析闰土语言﹑外貌﹑动作方面的变化。填表的方式,容易使学生通过两相对比,更为明显的突出从少年闰土到中年闰土的变化,也能更清楚的了解作者运用了哪些描写人物的方法。(五)课堂跟踪反馈夯实基础1.给加点字注音。阴晦()胯下()毡帽()秕谷()竹匾()颧骨()愕然()嗤笑()瑟索()恣睢()2.找出加点字词解释全对的一组。()A.时候既然(已经)是深冬本没有什么好心绪(头绪)B.只是无端的觉得(无缘无故)愈加愕然(害怕的样子)C.素不知道(向来)闪电似的苏生过来(苏醒)D.有些惘然(失落的样子)海边有如许五色的贝壳(很像)能力提升3.填空。(1)《故乡》选自小说集《》...