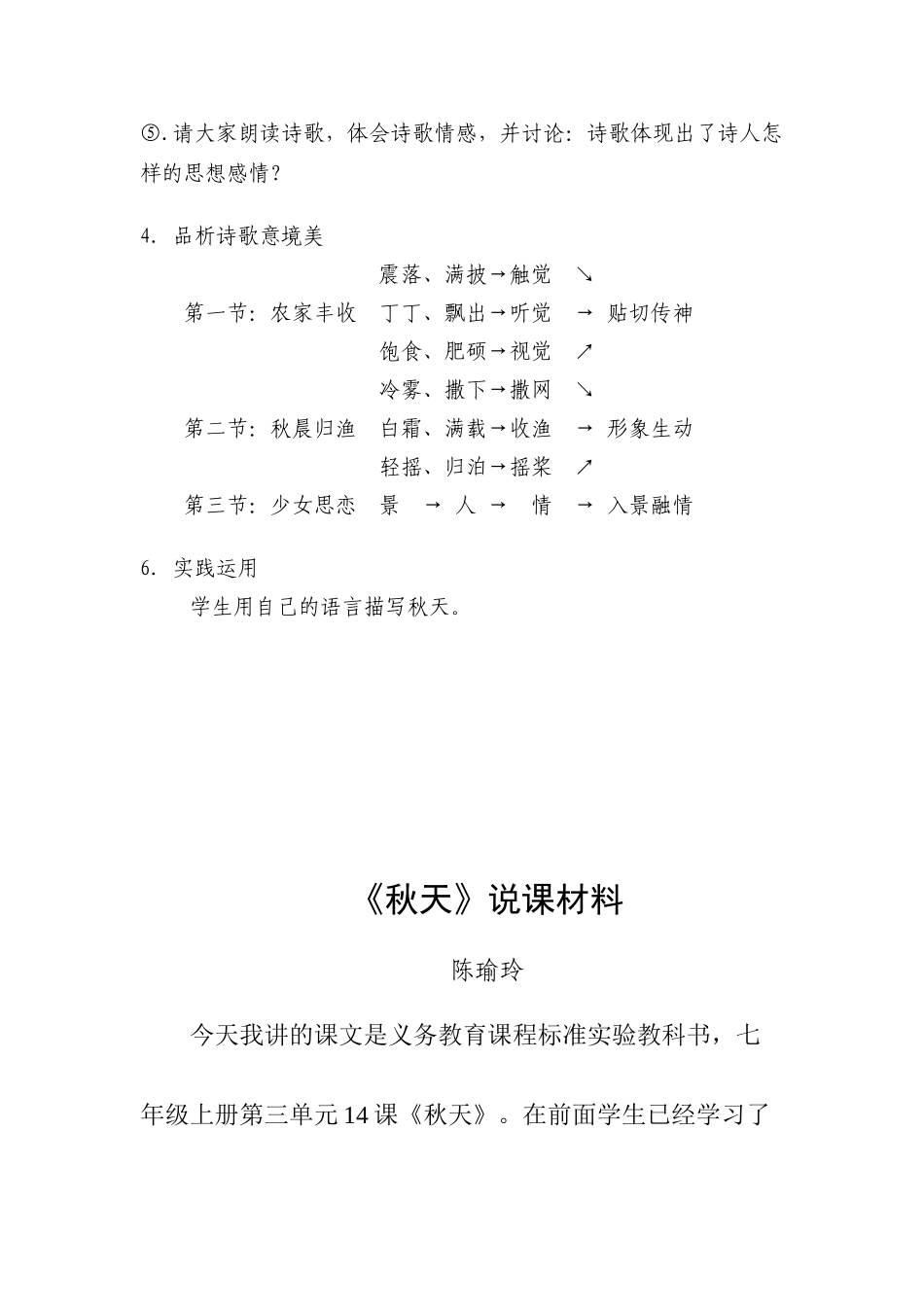

《秋天》教案设计建南民中陈瑜玲一.教学目标知识和技能目标:1.理解、积累“栖息、寥廓、枯涸、清冽、梦寐”等词语。2.有感情地反复朗读并背诵全诗。3.结合具体语意和全诗的意境、品位诗歌的诗意诗风。4.培养学生解读、鉴赏诗歌的能力。过程和方法目标:诵读、品位诗歌的语言美和意境美。延伸拓展,培养审美情操。情感态度和价值观目标:培养学生热爱自然的健康高尚的审美情操。二.教学重点引导学生反复呤诵,感悟诗句的含义,体味诗歌的意境美。三.教学难点揣摩诗歌的语言特色。四.教学方法诵读法、联想想象法。五.课时安排1课时。六.教学过程1.导语设计同学们,经过炎炎的夏日,走进凉爽的秋天,你首先想到了什么?(学生自由发言,教师鼓励、总结。)是的,秋天里的收获,秋风里的落叶,都给了我们无限想象的空间,因为秋天的成熟,因为秋天的萧瑟。而现代诗人何其芳,用他那颗细腻的心,为我们描绘了秋天里最美丽的画面。2.整体感知①.生字词疏解:丁丁(zhēngzhēng)肥硕(shuò)栖(qī)息鳊(biān)鱼乌桕(jiù)寥(liáo)廓枯涸(hé)梦寐(mèi)清冽(liè)②.学生朗读,教师指导,注意音准、节奏以及停顿。③.学生自由朗读,体会诗歌的语言美、意境美。3.内容研讨①.请同学们通过朗读,找出出诗歌中的秋天在哪里?②.朗读诗歌第一节,思考:你认为在这节诗中,有哪些字或词用得好?好在哪里?③.作者在第二节诗歌中,运用了什么修辞手法来描写秋天?④.诗人在第三节诗中写到了什么?它们分别有什么意义?⑤.请大家朗读诗歌,体会诗歌情感,并讨论:诗歌体现出了诗人怎样的思想感情?4.品析诗歌意境美震落、满披→触觉↘第一节:农家丰收丁丁、飘出→听觉→贴切传神饱食、肥硕→视觉↗冷雾、撒下→撒网↘第二节:秋晨归渔白霜、满载→收渔→形象生动轻摇、归泊→摇桨↗第三节:少女思恋景→人→情→入景融情6.实践运用学生用自己的语言描写秋天。《秋天》说课材料陈瑜玲今天我讲的课文是义务教育课程标准实验教科书,七年级上册第三单元14课《秋天》。在前面学生已经学习了《在山的那边》这首现代诗歌,学生对现代诗歌已经有了初步的了解。在这节课中,我把如何体会诗人的感情,如何品味诗歌语言,如何掌握诗歌朗诵技巧作为教学的重点。诗歌这种体裁对大多数中学生来说是枯燥、没有意思的,其关键在于学生缺乏对诗歌语言的驾御能力、技巧与认识。如何激发学生的学习兴趣,让学生主动地体味诗歌意境美、语言美,如何提高学生自我基本语文素养,是这节课我要探究的问题。在这节课中,我采用了诵读、联想想象的教学方法,激发学生的学习兴趣。通过教师示范,学生反复诵读,使学生对抽象的诗歌语言有一种具体的感受。这节课的理论依据是倾听言说质疑创生——初中语文对话式阅读教学创新模式的实验研究。在这节课中,我尝试着让学生自己去倾听,去倾听作者,去倾听文本,教师引导品味语言,培养审美能力,提高语言表达能力。