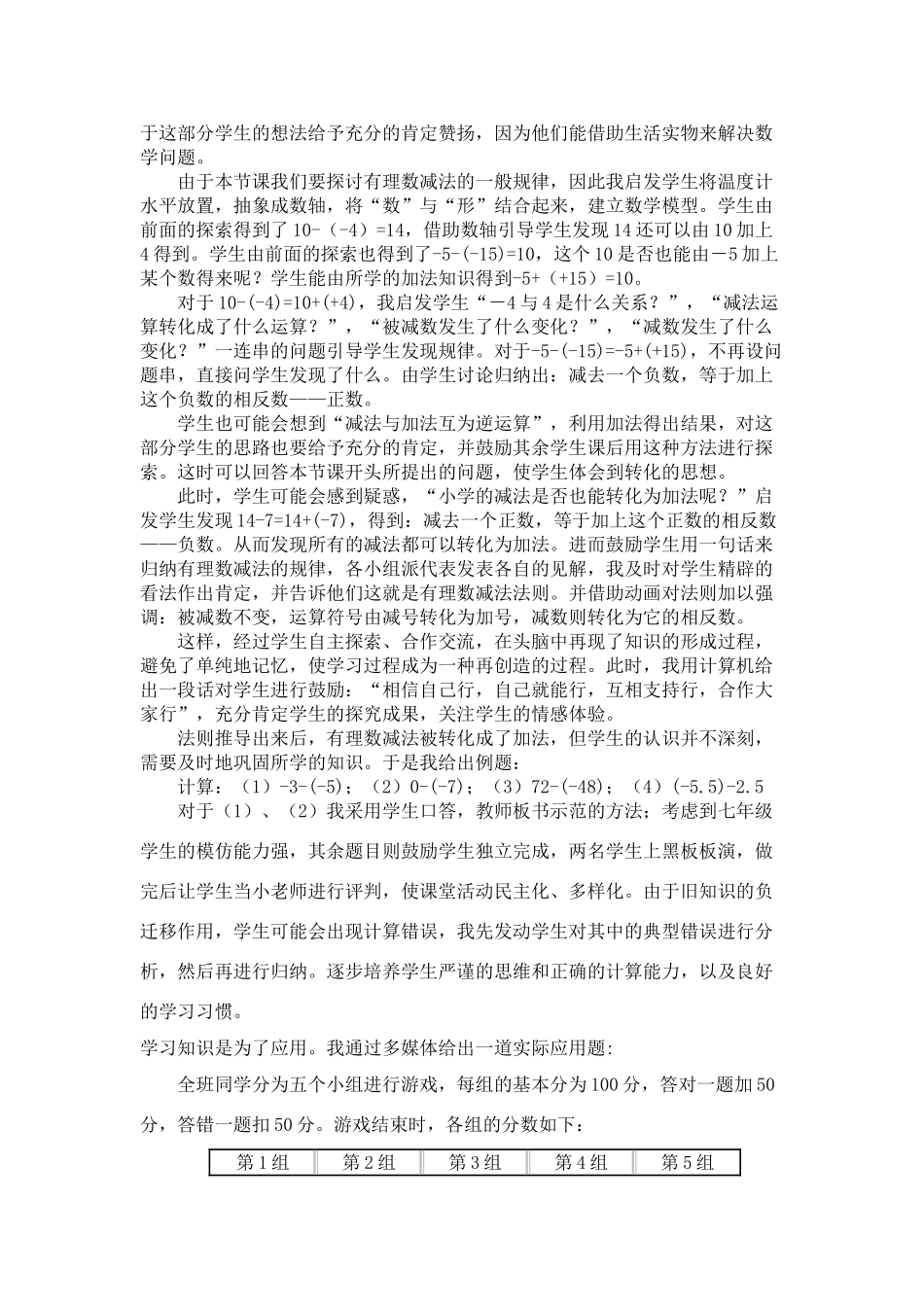

《有理数的减法》说课稿一、说教材《有理数的减法》是北师大版七年级数学上册第二章第五节的内容。有理数的减法是小学减法运算的延续,它解决了小学数学中“小数不能减大数”的问题,同时将加与减这两种运算统一成加法运算,使学生感受数学的完整美和统一美,促进了中、小学知识的衔接。虽然七年级学生具有强烈的好胜心和求知欲,但是数学思维和运算能力还不是很强,对数学概念的理解比较肤浅,对法则的应用存在生搬硬套的问题。故教学重点应该是有理数减法法则的推导、理解和应用。难点是有理数减法法则的导出。因此教学中我精心设计问题,激发学生的求知欲,引导学生探索、交流,将是本课时突出重点、突破难点的关键。二、说目标知识与技能目标:使学生理解有理数减法法则,能熟练进行有理数减法的运算。过程与方法目标:学生在减法法则的探索过程中,进一步发展符号感,体会转化的思想。情感与态度目标:使学生感受数学与人类生活的密切联系,了解数学的价值,在师生、生生的交流活动中,学会与人合作,学会倾听、欣赏和感悟,建立自信心。培养合情推理能力。三、说教法、学法探究式教学法:对于学生来说,他们已经学习过有理数的加法,掌握了正负数、相反数等基础知识,但是对知识的主动迁移能力较弱,为使学生更好地构建新的认知结构,促进学生的发展。以学生为中心,使其在“生动活泼、民主开放、主动探索”的氛围中愉快地学习。学法指导为自主探索与合作交流相结合,学生亲历从列举特例到归纳(不完全归纳)出一般的减法法则的全过程,体验知识产生和发展的全过程。四、说教学过程六个环节:想一想——创设情境,议一议——探索交流,学一学——解题示范,试一试——体验成功,谈一谈--归纳小结,做一做——学习延伸。学生小学已经学过了减法运算,为什么到了中学还要学减法?面对学生的困惑,我并不直接回答,而是给学生提供生活中十分熟悉的材料,播放某一天三个城市的天气预报,紧接着问学生:“你知道每个城市这一天的温差分别是多少吗?”,“你能列出求温差的算式吗?”由于学生已经学习过“求一个数比另一个数大多少”可用减法,估计学生能够列出式子:14-7,10-(-4),-5-(-15)并能顺利地解答14-7=7,然而,对于其余两个式子可能会感到束手无策,感到小学所学的知识不够用了。“数学是思维的体操”,问题是思维的起点,也是思维的动力。问题提出来后,如何解决呢?此时,作为教师,应把握好自己组织者、引导者和合作者的身份,不要急于发表自己的意见,而应启发学生去思、鼓励学生去探、激励学生去说,努力给学生造成“心求通而未能得,口预言而不能说”的情势,从而唤起学生强烈的求知欲,使他们以跃跃欲试的姿态投入到探索活动中来。经过一番探索,学生可能想到,既然温度是由温度计测量出来的,那么可以借助温度计上的刻度找出从零下4°C到10°C上升了14个刻度,即10-(-4)=14;从零下15°C到零下5°C上升了10个刻度,即—5-(-15)=10。对于这部分学生的想法给予充分的肯定赞扬,因为他们能借助生活实物来解决数学问题。由于本节课我们要探讨有理数减法的一般规律,因此我启发学生将温度计水平放置,抽象成数轴,将“数”与“形”结合起来,建立数学模型。学生由前面的探索得到了10-(-4)=14,借助数轴引导学生发现14还可以由10加上4得到。学生由前面的探索也得到了-5-(-15)=10,这个10是否也能由-5加上某个数得来呢?学生能由所学的加法知识得到-5+(+15)=10。对于10-(-4)=10+(+4),我启发学生“-4与4是什么关系?”,“减法运算转化成了什么运算?”,“被减数发生了什么变化?”,“减数发生了什么变化?”一连串的问题引导学生发现规律。对于-5-(-15)=-5+(+15),不再设问题串,直接问学生发现了什么。由学生讨论归纳出:减去一个负数,等于加上这个负数的相反数——正数。学生也可能会想到“减法与加法互为逆运算”,利用加法得出结果,对这部分学生的思路也要给予充分的肯定,并鼓励其余学生课后用这种方法进行探索。这时可以回答本节课开头所提出的问题,使学生体会到转化的思想。此时,学生可能会感到疑惑,“小学的减法是否也能转化为加法呢?...