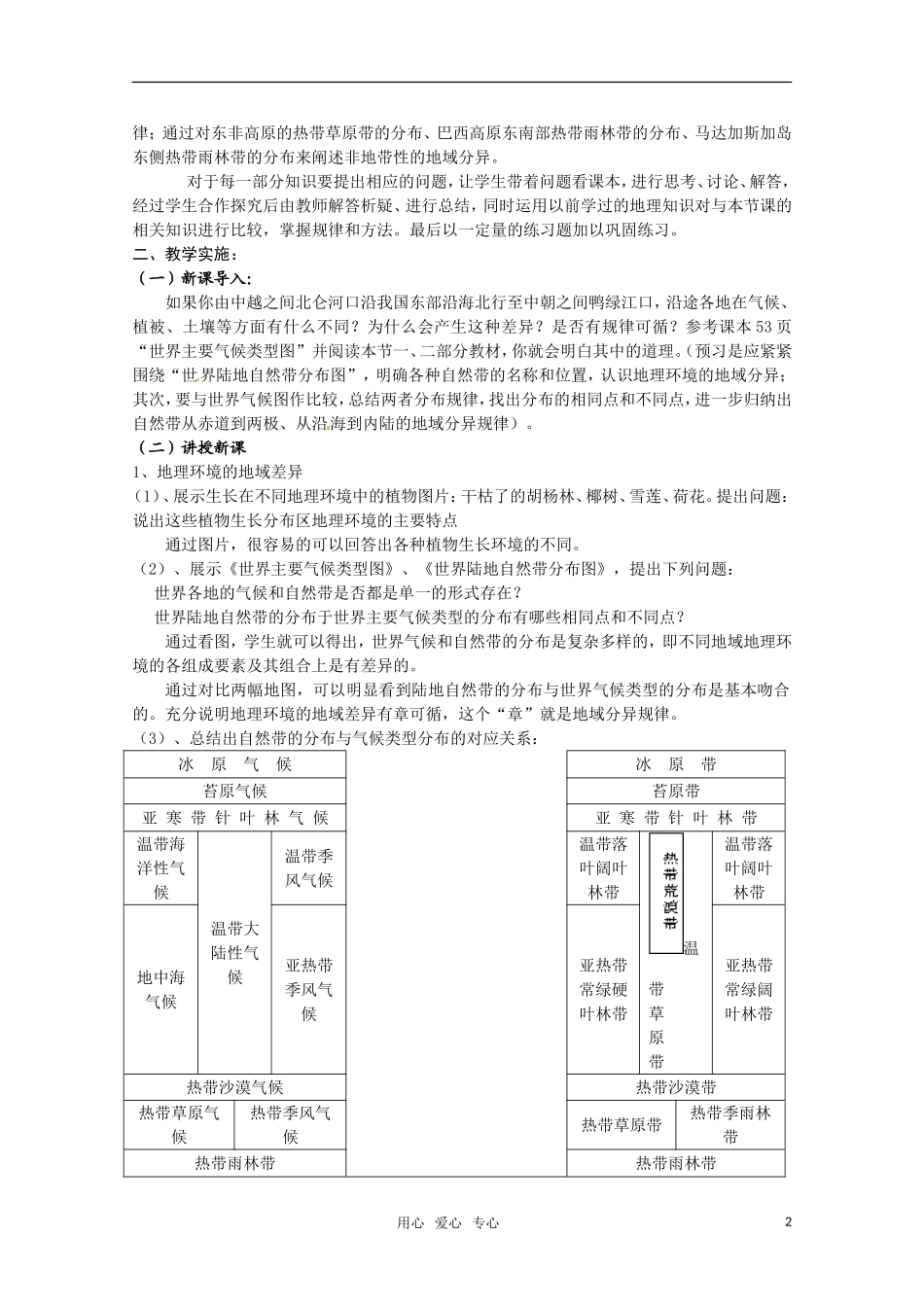

“地理环境的差异性”一、教学设计:(一)学情分析前面两个单元我们从环境中与人类联系最为密切的事物和现象入手,认识了地球表层,即人类赖以生存和发展的自然环境的各个组成部分:大气圈、水圈、岩石圈和生物圈的相关知识。学生对于自然地理各圈层有了一定的了解和掌握,在此基础上,从自然地理总体性的高度来对前面的知识进行总结、归纳、融合,站在一个全新的高度上来认识地理环境的整体性和差异性困难不大。(二)课标与教材分析1、课标要求:地理环境的地域分异规律2、教材分析:地球是由一系列物质圈层构成的。其中的岩石圈、大气圈、水圈、生物圈在地球表层共同形成了人类赖以生存和发展的地理环境。岩石圈、大气圈、水圈、生物圈四大圈层的特点、机理各异,地貌、土壤、水、大气、生物等环境要素及其组合也存在时空上的差异,从而形成地理环境的的差异性。各地区由于所处的纬度位置和海陆位置互不相同,在气候、植被、土壤、地形等方面存在很大的差异,这是本节课自始自终贯穿的主线。基于以上问题的出现,教材以叙述课文和各种案例的形式,说明了地理环境差异性,最终得出:人类活动必须因地制宜、适应环境,否则就会破坏地理环境。(三)教学目标与要点分析:1、教学目标:(1)知识与技能:了解地理环境的区域差异和自然带,掌握地理环境的地域分异规律(2)过程与方法:运用地图和资料,描述地理环境的纬度位置、海陆位置及海拔高度的差异,分析其温度、水分的差异,使学生了解各地理环境的地域分异,从而培养学生提取、加工信息,分析问题的能力。(3)情感、态度与价值观:掌握影响地域分异的原因和地域分异规律,初步学会辩证分析为问题的方法;明确人类活动必须因地制宜、适应环境,树立人地协调和可持续发展观念。2、教学重点:地理环境的地域分异规律及其影响因素。3、教学难点:山地垂直地域分异规律中:根据山体自然带能达到的高度判断山体在南北哪个半球;根据山体雪线判定迎风坡与背风坡;山体自然带的变化及其达到高度的不同。影响不同地区非地带性的因素。(四)教学策略设计:运用图像导学、问题启发、自主探究、合作讨论等教学方法,指导学生学会观察、思考、判断、推理、归纳地理现象和结论,培养学生应用地图和资料提取、加工信息,分析地理事物的综合能力,形成创新精神和实践能力。(五)过程设计:通过活动,设置情境,引入。通过世界主要气候类型图,引出世界陆地自然带分布情况。通过对非洲的热带雨林带、热带草原带、热带荒漠带的分布以及亚欧大陆北部的亚寒带针叶林带、苔原带、冰原带的分布来说明从赤道到两极的地域分异规律;通过对中纬度亚欧大陆自然带的分布来说明从沿海到内陆的地域分异规律;通过对珠穆朗玛峰从山麓到山顶自然带的变化来说明垂直地域分异规用心爱心专心1律;通过对东非高原的热带草原带的分布、巴西高原东南部热带雨林带的分布、马达加斯加岛东侧热带雨林带的分布来阐述非地带性的地域分异。对于每一部分知识要提出相应的问题,让学生带着问题看课本,进行思考、讨论、解答,经过学生合作探究后由教师解答析疑、进行总结,同时运用以前学过的地理知识对与本节课的相关知识进行比较,掌握规律和方法。最后以一定量的练习题加以巩固练习。二、教学实施:(一)新课导入:如果你由中越之间北仑河口沿我国东部沿海北行至中朝之间鸭绿江口,沿途各地在气候、植被、土壤等方面有什么不同?为什么会产生这种差异?是否有规律可循?参考课本53页“世界主要气候类型图”并阅读本节一、二部分教材,你就会明白其中的道理。(预习是应紧紧围绕“世界陆地自然带分布图”,明确各种自然带的名称和位置,认识地理环境的地域分异;其次,要与世界气候图作比较,总结两者分布规律,找出分布的相同点和不同点,进一步归纳出自然带从赤道到两极、从沿海到内陆的地域分异规律)。(二)讲授新课1、地理环境的地域差异(1)、展示生长在不同地理环境中的植物图片:干枯了的胡杨林、椰树、雪莲、荷花。提出问题:说出这些植物生长分布区地理环境的主要特点通过图片,很容易的可以回答出各种植物生长环境的不同。(2)、展示《世界主要气候类...