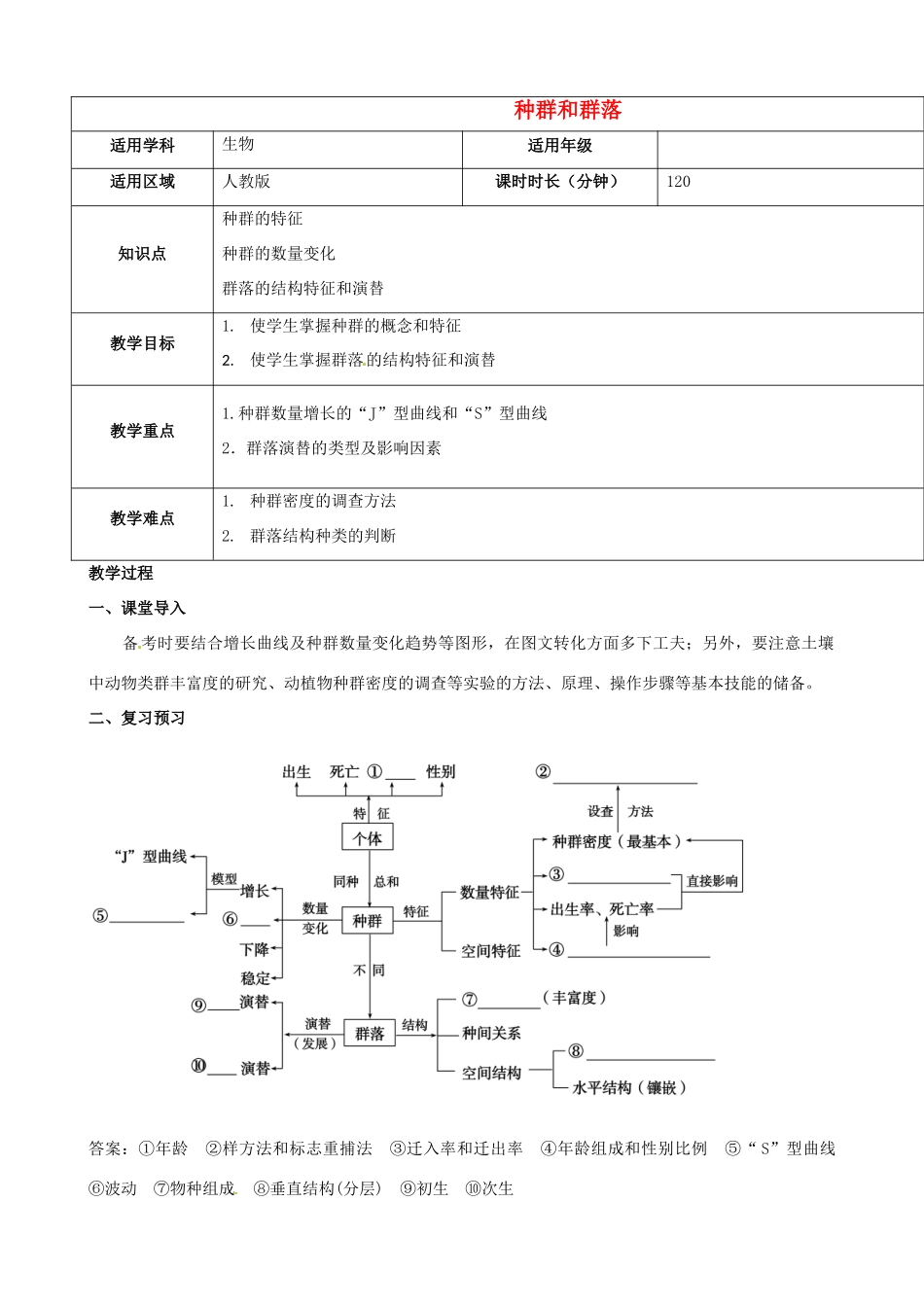

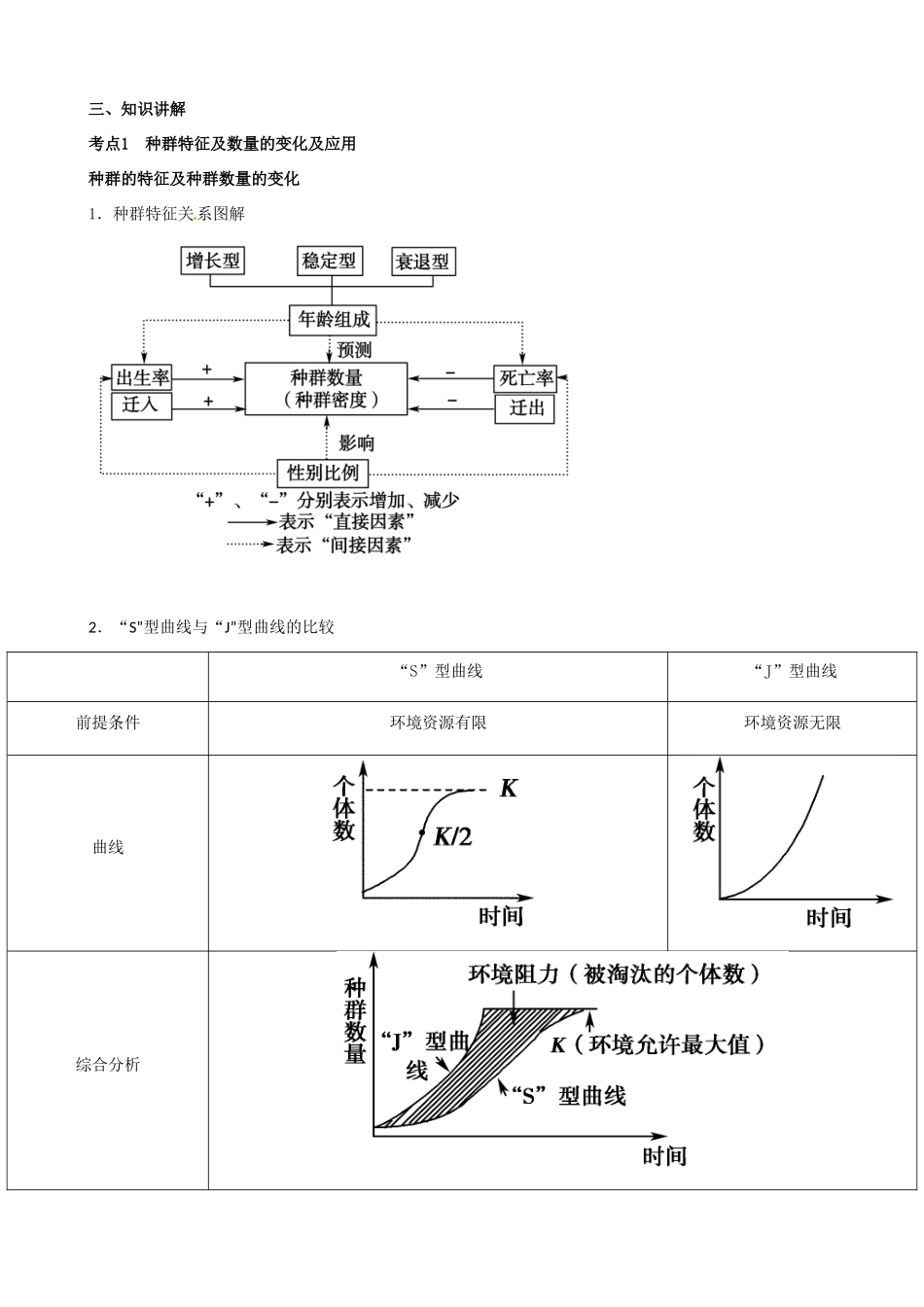

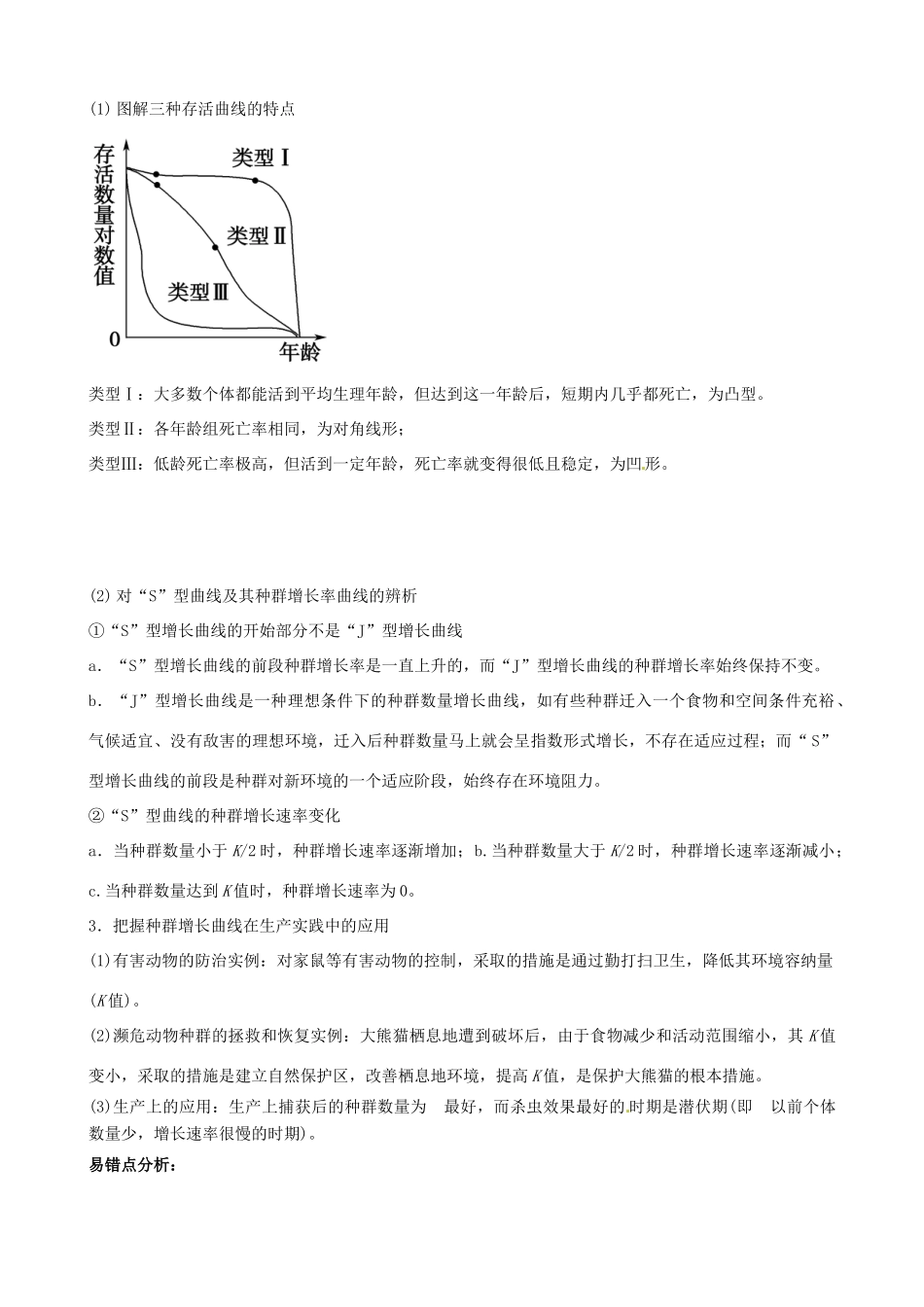

种群和群落适用学科生物适用年级适用区域人教版课时时长(分钟)120知识点种群的特征种群的数量变化群落的结构特征和演替教学目标1.使学生掌握种群的概念和特征2.使学生掌握群落的结构特征和演替教学重点1.种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线2.群落演替的类型及影响因素教学难点1.种群密度的调查方法2.群落结构种类的判断教学过程一、课堂导入备考时要结合增长曲线及种群数量变化趋势等图形,在图文转化方面多下工夫;另外,要注意土壤中动物类群丰富度的研究、动植物种群密度的调查等实验的方法、原理、操作步骤等基本技能的储备。二、复习预习答案:①年龄②样方法和标志重捕法③迁入率和迁出率④年龄组成和性别比例⑤“S”型曲线⑥波动⑦物种组成⑧垂直结构(分层)⑨初生⑩次生三、知识讲解考点1种群特征及数量的变化及应用种群的特征及种群数量的变化1.种群特征关系图解2.“S”型曲线与“J”型曲线的比较“S”型曲线“J”型曲线前提条件环境资源有限环境资源无限曲线综合分析(1)图解三种存活曲线的特点类型Ⅰ:大多数个体都能活到平均生理年龄,但达到这一年龄后,短期内几乎都死亡,为凸型。类型Ⅱ:各年龄组死亡率相同,为对角线形;类型Ⅲ:低龄死亡率极高,但活到一定年龄,死亡率就变得很低且稳定,为凹形。(2)对“S”型曲线及其种群增长率曲线的辨析①“S”型增长曲线的开始部分不是“J”型增长曲线a.“S”型增长曲线的前段种群增长率是一直上升的,而“J”型增长曲线的种群增长率始终保持不变。b.“J”型增长曲线是一种理想条件下的种群数量增长曲线,如有些种群迁入一个食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害的理想环境,迁入后种群数量马上就会呈指数形式增长,不存在适应过程;而“S”型增长曲线的前段是种群对新环境的一个适应阶段,始终存在环境阻力。②“S”型曲线的种群增长速率变化a.当种群数量小于K/2时,种群增长速率逐渐增加;b.当种群数量大于K/2时,种群增长速率逐渐减小;c.当种群数量达到K值时,种群增长速率为0。3.把握种群增长曲线在生产实践中的应用(1)有害动物的防治实例:对家鼠等有害动物的控制,采取的措施是通过勤打扫卫生,降低其环境容纳量(K值)。(2)濒危动物种群的拯救和恢复实例:大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小,其K值变小,采取的措施是建立自然保护区,改善栖息地环境,提高K值,是保护大熊猫的根本措施。(3)生产上的应用:生产上捕获后的种群数量为最好,而杀虫效果最好的时期是潜伏期(即以前个体数量少,增长速率很慢的时期)。易错点分析:“S”型曲线与“J”型曲线之间的差别根本原因是环境阻力的有无,“J”型曲线体现出了达尔文进化理论中所提到的“过度繁殖”,但是由于没有环境阻力,而不会发生进化;“S”型曲线体现出了“生存斗争”,存在环境阻力,所以会发生生物进化。考点2群落的结构与演替1.群落的空间结构(2)意义:有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。2.比较下表中的群落演替类型类型内容初生演替次生演替起点原先从没有过植被的环境或曾经有过但被彻底消灭了的环境虽失去了原有植被,但仍保留了原有土壤条件及植物的种子或其他繁殖体时间经历的时间长经历的时间短速率缓慢较快影响因素自然因素人类活动较为关键实例裸岩上的演替弃耕农田上的演替易错点分析:1.群落中的种间关系一定是不同种生物之间的关系,同种生物之间不存在种间关系;2.群落的水平结构不一定在同一海拔,例如池塘沿岸进入底部属于水平结构;3.在内陆胡泊中的演替的方向也是森林阶段,属于初生演替。四、例题精析【例题1】【题干】下列有关种群和群落的说法错误的是()A.稻田中秧苗的均匀分布有利于产量提高B.池塘养鱼过程中为保持鲫鱼种群持续增长需定期投放饵料等C.在海拔高度不同的山坡上分布着不同的植物类群,体现了群落的垂直结构D.自然条件下种群增长曲线一般呈“S”型,且K值往往在一定的范围内波动【答案】C【解析】稻田秧苗的合理密植,有利于充分利用光能,可提高水稻的产量;池塘自身不能保证鲫鱼种群持续增长的营养供应,因此需定期投放饵料;海拔高度不同的山坡上分布的植物类群不同,...