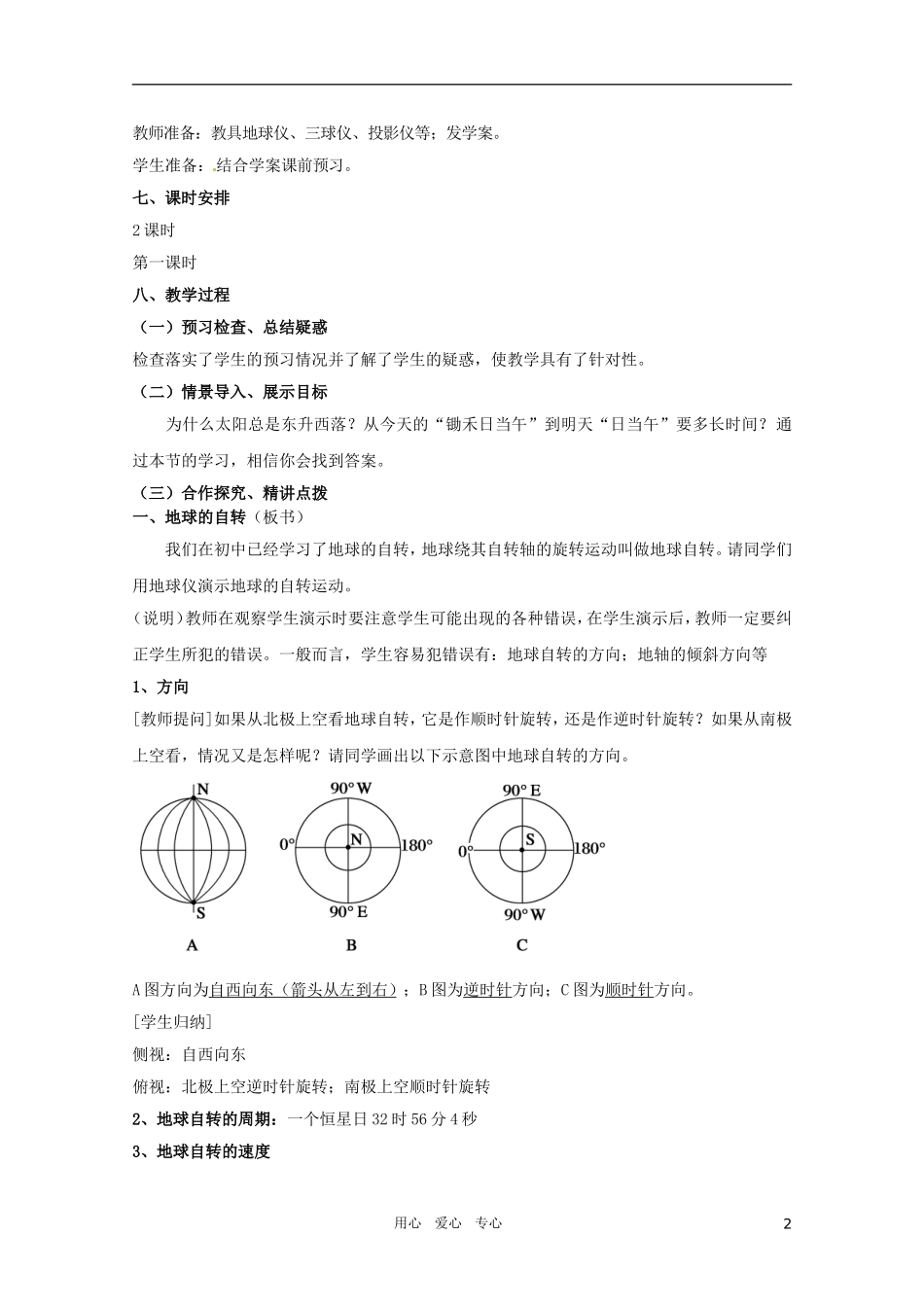

高中地理教案:第一单元第二节地球自转的地理意义(第一课时)一、教材分析要分析地球运动的地理意义,需要认识地球的运动规律。地球自转和公转形成了黄赤交角,决定了地球表面太阳直射点的回归运动,导致一系列现象的发生。地球运动产生的地理现象,主要包括昼夜交替和时间差异、地表水平运动物体运动方向的偏转(以上主要由地球自转引起)、正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季更替、五带等(以上由地球自转与公转共同所致)。还应分析这些现象对地理环境的形成和变化,以及对人类活动所具有的重要意义。这一节主要讲述地球自转的地理意义,教师可通过各种类型的地理图像,采用观察、比较、分析、判断、计算的思维方式,以地球自转方向为依据引导学生在侧视图和俯视图上判读晨线和昏线,以晨昏线与经纬线的关系为依据确定太阳直射点及日期,并在此基础上进一步分析昼夜交替的原因、周期及产生的地理意义;在教学生进行区时和地方时计算时,要注意几个问题,如要理解北京时间、格林尼治时间、区时和地方时等概念,要注意时差确定的方法,要注意用“知西求东用+,知东求西用-”的规律判断是用“加时差”还是“减时差”;在帮助学生掌握物体水平运动的方向发生偏转时,要抓住“在北半球向右偏,在南半球向左偏,在赤道上无偏转”这一规律,以降低学生因物理知识不足而带来的学习困难。二、教学目标1、说出地球自转的方向、周期以及角速度、线速度的变化。2、运用教具或电脑模拟演示地球的自转运动,理解昼夜交替产生的原因。三、教学重点、难点重点:①会利用地球仪演示地球的自转运动。②明确昼夜交替现象产生的原因难点:建立地球运动的空间概念。四、学情分析]本节课内容较抽象,学生缺乏足够的空间想象力,所以对知识点的理解有一定的难度,因此教学时可借助教具或电脑模拟演示,使抽象的知识直观化,并启发引导学生发现问题、解决问题,达到掌握知识的目的。五、教学方法:1、利用教具(地球仪、三球仪)演示,运用导学法和分析法,掌握地球自转特点、昼与夜的形成及昼夜交替的产生。2、学案导学,见学案3、用综合分析、归纳推导六、课前准备用心爱心专心1教师准备:教具地球仪、三球仪、投影仪等;发学案。学生准备:结合学案课前预习。七、课时安排2课时第一课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。(二)情景导入、展示目标为什么太阳总是东升西落?从今天的“锄禾日当午”到明天“日当午”要多长时间?通过本节的学习,相信你会找到答案。(三)合作探究、精讲点拨一、地球的自转(板书)我们在初中已经学习了地球的自转,地球绕其自转轴的旋转运动叫做地球自转。请同学们用地球仪演示地球的自转运动。(说明)教师在观察学生演示时要注意学生可能出现的各种错误,在学生演示后,教师一定要纠正学生所犯的错误。一般而言,学生容易犯错误有:地球自转的方向;地轴的倾斜方向等1、方向[教师提问]如果从北极上空看地球自转,它是作顺时针旋转,还是作逆时针旋转?如果从南极上空看,情况又是怎样呢?请同学画出以下示意图中地球自转的方向。A图方向为自西向东(箭头从左到右);B图为逆时针方向;C图为顺时针方向。[学生归纳]侧视:自西向东俯视:北极上空逆时针旋转;南极上空顺时针旋转2、地球自转的周期:一个恒星日32时56分4秒3、地球自转的速度用心爱心专心2地球自转速度分为线速度和角速度,所谓角速度就是作圆周运动的物体单位时间内绕过的角度,根据角速度的定义,结合演示,请同学们计算地球自转的角速度,并归纳地球上任意点的角速度的规律(地球自转的周期粗略地看成24小时)。地球仪演示、讨论思考得出结论:教师总结地球自转的角速度:地球表面除南北极点为0,其它任何地点的角速度都一样,大约是/小时。线速度就是作圆周运动的物体单位时间内走过的弧长。地球表面各点随地球自转的线速度是否相等?如何计算?如果不等,又有怎样的变化规律?从全球角度观察,让地球自转一周,地表各点的线速度即可算;引导学生回忆纬线的变化规律即可得出上题答案。总结线速度随纬度增加而降低,因纬...