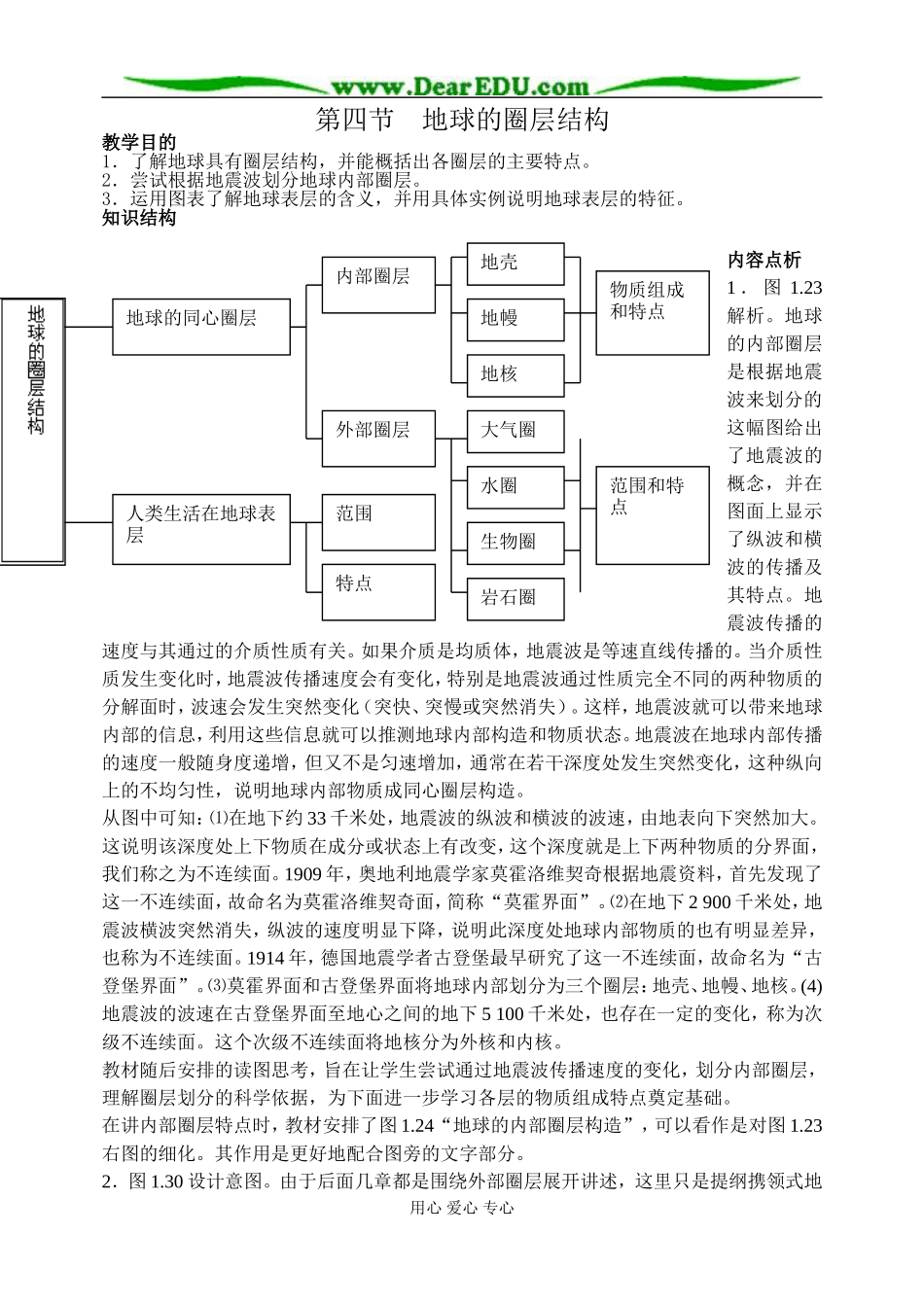

地球的同心圈层内部圈层地壳地幔地核物质组成和特点外部圈层大气圈水圈生物圈岩石圈范围和特点人类生活在地球表层范围特点第四节地球的圈层结构教学目的1.了解地球具有圈层结构,并能概括出各圈层的主要特点。2.尝试根据地震波划分地球内部圈层。3.运用图表了解地球表层的含义,并用具体实例说明地球表层的特征。知识结构内容点析1.图1.23解析。地球的内部圈层是根据地震波来划分的这幅图给出了地震波的概念,并在图面上显示了纵波和横波的传播及其特点。地震波传播的速度与其通过的介质性质有关。如果介质是均质体,地震波是等速直线传播的。当介质性质发生变化时,地震波传播速度会有变化,特别是地震波通过性质完全不同的两种物质的分解面时,波速会发生突然变化(突快、突慢或突然消失)。这样,地震波就可以带来地球内部的信息,利用这些信息就可以推测地球内部构造和物质状态。地震波在地球内部传播的速度一般随身度递增,但又不是匀速增加,通常在若干深度处发生突然变化,这种纵向上的不均匀性,说明地球内部物质成同心圈层构造。从图中可知:⑴在地下约33千米处,地震波的纵波和横波的波速,由地表向下突然加大。这说明该深度处上下物质在成分或状态上有改变,这个深度就是上下两种物质的分界面,我们称之为不连续面。1909年,奥地利地震学家莫霍洛维契奇根据地震资料,首先发现了这一不连续面,故命名为莫霍洛维契奇面,简称“莫霍界面”。⑵在地下2900千米处,地震波横波突然消失,纵波的速度明显下降,说明此深度处地球内部物质的也有明显差异,也称为不连续面。1914年,德国地震学者古登堡最早研究了这一不连续面,故命名为“古登堡界面”。⑶莫霍界面和古登堡界面将地球内部划分为三个圈层:地壳、地幔、地核。(4)地震波的波速在古登堡界面至地心之间的地下5100千米处,也存在一定的变化,称为次级不连续面。这个次级不连续面将地核分为外核和内核。教材随后安排的读图思考,旨在让学生尝试通过地震波传播速度的变化,划分内部圈层,理解圈层划分的科学依据,为下面进一步学习各层的物质组成特点奠定基础。在讲内部圈层特点时,教材安排了图1.24“地球的内部圈层构造”,可以看作是对图1.23右图的细化。其作用是更好地配合图旁的文字部分。2.图1.30设计意图。由于后面几章都是围绕外部圈层展开讲述,这里只是提纲携领式地用心爱心专心点到为止。通过这幅图,一是点出外部圈层的位置和名称,二是形象地说明外部圈层的相互关系,强调它们是相互联系、相互制约的一个整体,是人类赖以生存的环境基础。3.对地球表层的描述。在前面讲述地球圈层的基础上,抓住与人类生存关系最为密切的地球表层进一步分析。地球表层实际上就是我们常说的地理环境。地球表层的厚度有两种理解:广义的地球表层厚度上限为对流层顶部,下限为岩石圈沉积岩层底部,厚度约为30~35千米;狭义的地球表层厚度指大气圈、岩石圈、水圈等的交接面,上限离地面不超过100米,下限为太阳能所能到达的深度,厚度一般不超过200~300米。教材中选用的是狭义的概念。对地球表层特点的描述,突出了三个方面:(1)地球表层是一个开放的、复杂的、巨大的系统,它不仅与宇宙空间有密切的联系,还与地壳以下的地球内部有千丝万缕的系联,同时各圈层之间也相互影响、相互制约。(2)地球表层是一个不均一的层面,无论是自然环境还是以人类为中心的社会环境,都存在着明显的区域差异。(3)地球表层是在不断变化的,从宏观到微观都是这样。教学设计【引入新课】问题引入。问题示例:与太阳系其他行星比较,地球在物理结构上的特色是具有圈层结构(展示地球圈层结构图画)。地球的外部圈层我们能够感受得到,但是地球内部圈层,我们看不见摸不着。那么人们是怎么划分地球内部圈层得呢?【学习新课】1.充分利用图1.23,基本概念铺垫到位(如地震波、横波和纵波得特征、不连续面等),指导学生结合读图思考,分析地震波传播速度的变化,推测原因,划分出内部圈层(可以先将图的右半部分遮挡起来,待学生自己划分完后,再与右半部分图对照)。2.“人类生活在地球表层”,可以设计为讨论课。根据教材提供的几个论...