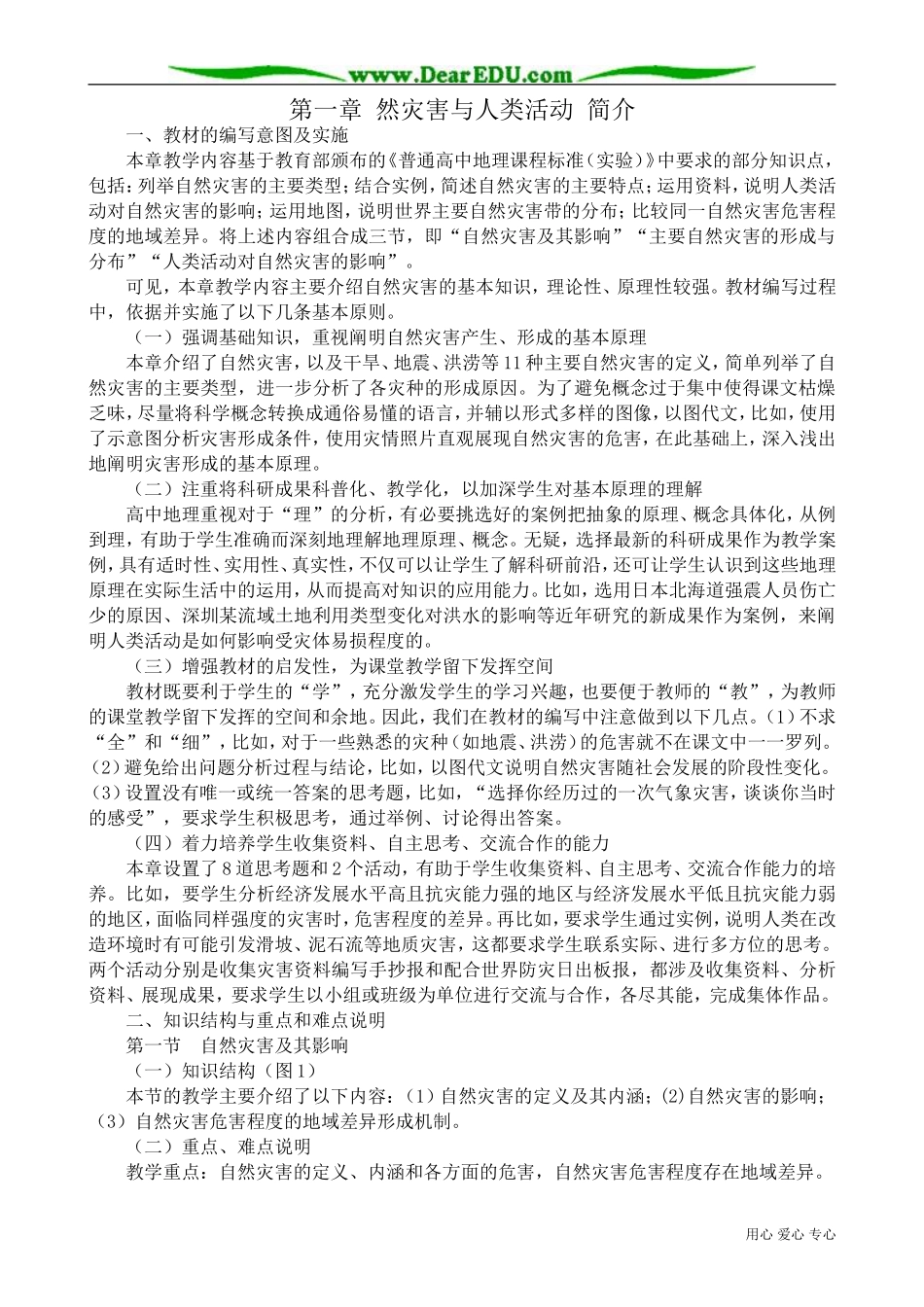

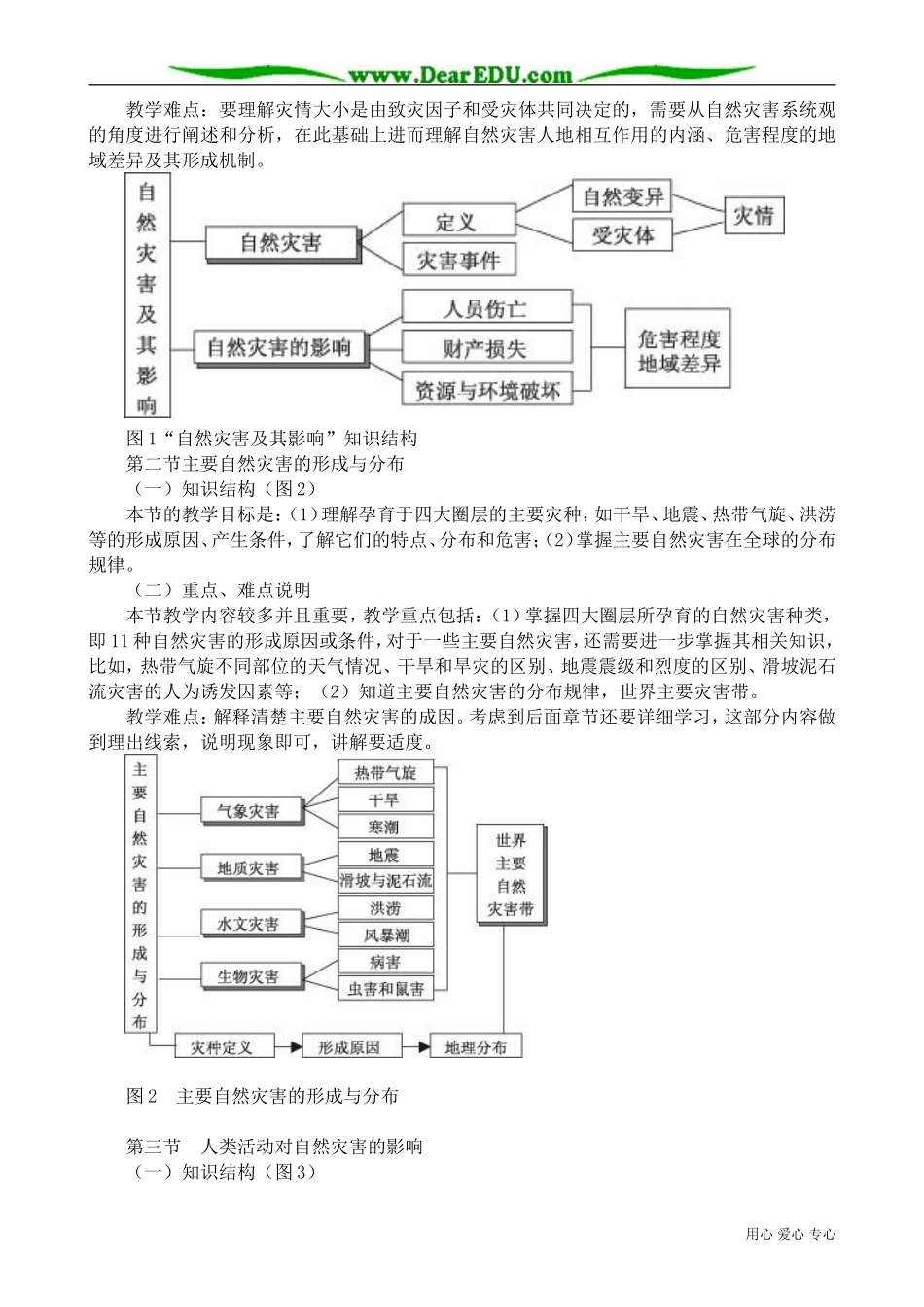

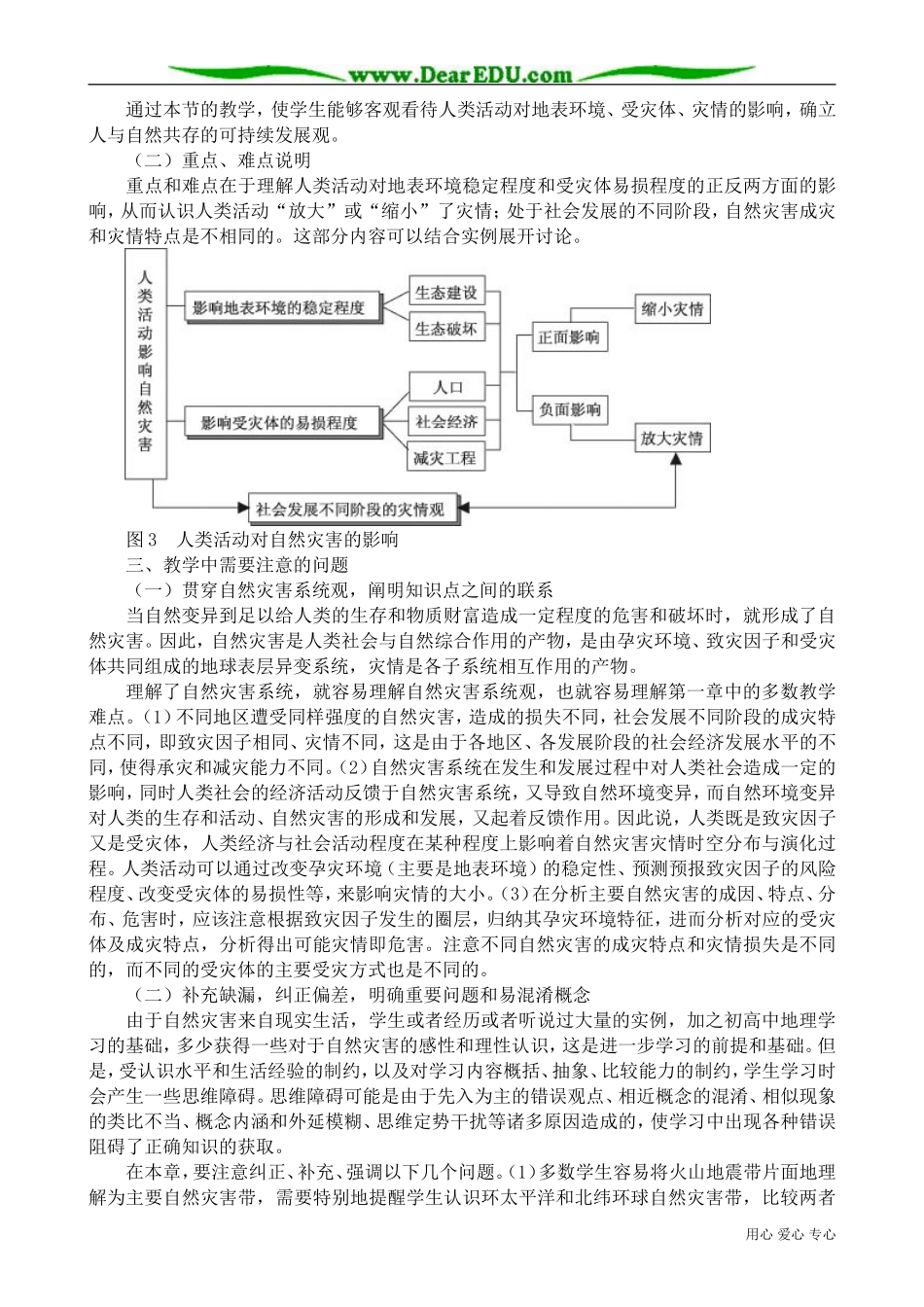

第一章然灾害与人类活动简介一、教材的编写意图及实施本章教学内容基于教育部颁布的《普通高中地理课程标准(实验)》中要求的部分知识点,包括:列举自然灾害的主要类型;结合实例,简述自然灾害的主要特点;运用资料,说明人类活动对自然灾害的影响;运用地图,说明世界主要自然灾害带的分布;比较同一自然灾害危害程度的地域差异。将上述内容组合成三节,即“自然灾害及其影响”“主要自然灾害的形成与分布”“人类活动对自然灾害的影响”。可见,本章教学内容主要介绍自然灾害的基本知识,理论性、原理性较强。教材编写过程中,依据并实施了以下几条基本原则。(一)强调基础知识,重视阐明自然灾害产生、形成的基本原理本章介绍了自然灾害,以及干旱、地震、洪涝等11种主要自然灾害的定义,简单列举了自然灾害的主要类型,进一步分析了各灾种的形成原因。为了避免概念过于集中使得课文枯燥乏味,尽量将科学概念转换成通俗易懂的语言,并辅以形式多样的图像,以图代文,比如,使用了示意图分析灾害形成条件,使用灾情照片直观展现自然灾害的危害,在此基础上,深入浅出地阐明灾害形成的基本原理。(二)注重将科研成果科普化、教学化,以加深学生对基本原理的理解高中地理重视对于“理”的分析,有必要挑选好的案例把抽象的原理、概念具体化,从例到理,有助于学生准确而深刻地理解地理原理、概念。无疑,选择最新的科研成果作为教学案例,具有适时性、实用性、真实性,不仅可以让学生了解科研前沿,还可让学生认识到这些地理原理在实际生活中的运用,从而提高对知识的应用能力。比如,选用日本北海道强震人员伤亡少的原因、深圳某流域土地利用类型变化对洪水的影响等近年研究的新成果作为案例,来阐明人类活动是如何影响受灾体易损程度的。(三)增强教材的启发性,为课堂教学留下发挥空间教材既要利于学生的“学”,充分激发学生的学习兴趣,也要便于教师的“教”,为教师的课堂教学留下发挥的空间和余地。因此,我们在教材的编写中注意做到以下几点。(1)不求“全”和“细”,比如,对于一些熟悉的灾种(如地震、洪涝)的危害就不在课文中一一罗列。(2)避免给出问题分析过程与结论,比如,以图代文说明自然灾害随社会发展的阶段性变化。(3)设置没有唯一或统一答案的思考题,比如,“选择你经历过的一次气象灾害,谈谈你当时的感受”,要求学生积极思考,通过举例、讨论得出答案。(四)着力培养学生收集资料、自主思考、交流合作的能力本章设置了8道思考题和2个活动,有助于学生收集资料、自主思考、交流合作能力的培养。比如,要学生分析经济发展水平高且抗灾能力强的地区与经济发展水平低且抗灾能力弱的地区,面临同样强度的灾害时,危害程度的差异。再比如,要求学生通过实例,说明人类在改造环境时有可能引发滑坡、泥石流等地质灾害,这都要求学生联系实际、进行多方位的思考。两个活动分别是收集灾害资料编写手抄报和配合世界防灾日出板报,都涉及收集资料、分析资料、展现成果,要求学生以小组或班级为单位进行交流与合作,各尽其能,完成集体作品。二、知识结构与重点和难点说明第一节自然灾害及其影响(一)知识结构(图1)本节的教学主要介绍了以下内容:(1)自然灾害的定义及其内涵;(2)自然灾害的影响;(3)自然灾害危害程度的地域差异形成机制。(二)重点、难点说明教学重点:自然灾害的定义、内涵和各方面的危害,自然灾害危害程度存在地域差异。用心爱心专心教学难点:要理解灾情大小是由致灾因子和受灾体共同决定的,需要从自然灾害系统观的角度进行阐述和分析,在此基础上进而理解自然灾害人地相互作用的内涵、危害程度的地域差异及其形成机制。图1“自然灾害及其影响”知识结构第二节主要自然灾害的形成与分布(一)知识结构(图2)本节的教学目标是:(1)理解孕育于四大圈层的主要灾种,如干旱、地震、热带气旋、洪涝等的形成原因、产生条件,了解它们的特点、分布和危害;(2)掌握主要自然灾害在全球的分布规律。(二)重点、难点说明本节教学内容较多并且重要,教学重点包括:(1)掌握四大圈层所孕育的自然灾害种类,即11种自然灾害的形成原...