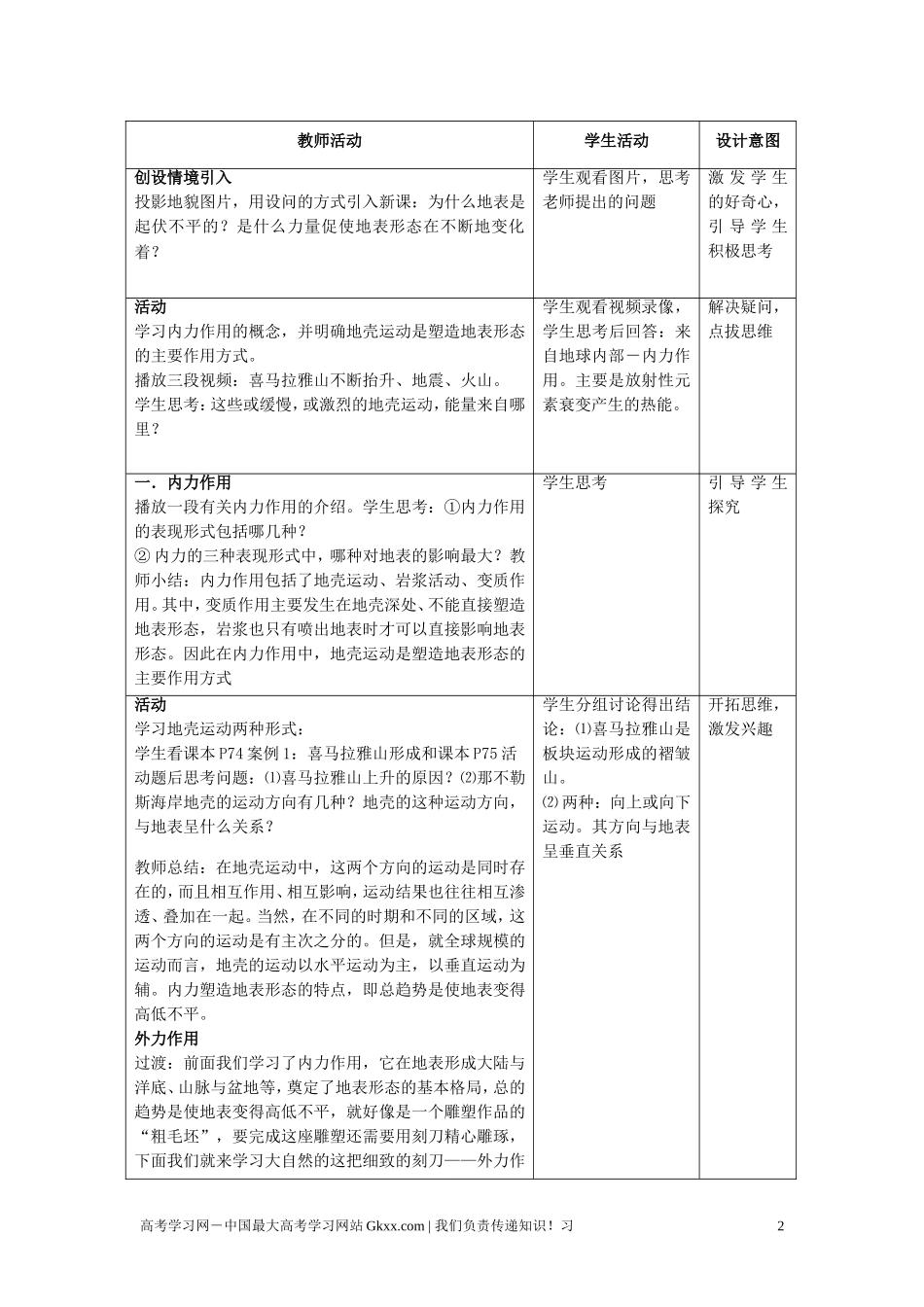

说课稿:第一节营造地表形态的力量教材分析:教材的第一部分就从地质作用的能量来源的角度,讲述了内力作用和外力作用及其表现形式;又以地质作用不同的表现形式,来说明了激烈迅速的地质作用和极其缓慢的地质作用,从而使学生理解地表形态的变化及这种变化的时间尺度。第二部分,从三大类岩石的相互转变入手,图文结合,阐明了在内外力作用的参与下地壳物质循环的过程及其地理意义,该部分内容可以看作是全课教材的小结。重难点分析:重点:1、地表形态的变化及其原因分析2、地壳内部物质循环,以物质循环运动的观点看待岩石的形成和演变难点:1、地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式。2、地壳物质循环的过程。课标分析:知识和技能:1、结合实例,说明内力作用的能量来源及其表现形式,理解地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式。2、说明外力作用的四种形式及其相互关系,尝试识别外力作用形成的不同地貌。3、会用图文资料说明地壳物质循环的过程及其产生循环的物质基础——三大类岩石的转化过程。4、培养学生运用地理图表分析归纳的能力,培养学生与其它同学交流、表达的能力。过程与方法:1、通过给出多种地理图表和地理实例,让学生学会解决各种地理问题。2、把分析归纳的成果与别人进行交流与表达。情感、态度和价值观:1、激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真,求实的科学态度。2、建立内力和外力辨证统一,共同塑造地表形态的观点。学情分析:学生对世界地形的成因等一些自然现象学生是非常感兴趣的,“兴趣是最好的老师”,有利于本堂课的顺利进行,许多学生甚至在小学或者初中的时候都关注过这方面的内容,这就为学习这堂课提供了基本的知识储备。再加上初中时学过区域地理,可以为本堂课作个有益的补充。但限于水平,学生没有进行过系统的分析,对地形的了解也往往流于表面,关注局部。而无法对全球作出一个让自己都信服的解释。本堂课的出现正好满足了学生的欲望,有助于发挥学生的的主动性。但由于本堂课的起点较高,所需要的基础知识较多,许多学生学起来会有一定的障碍。教学方法:1.图片分析──用图片较直观地展示地表的千姿百态引导学生分析其特点及成因。2.实验法──学生通过书等工具,重现地壳运动的过程及特点。3.模拟情景──带学生进行野外观察,探讨地表各种山岳的成因。4.讨论法──解决实际的一些问题,例如褶皱对生产和采矿的影响。学习方法:由于本课内容是自然地理科学界的理论学说,对学生来说起点较高,普遍成为学生的难点内容。本课采用模拟拼图——发现问题——提出解决方案——进行验证的学习模式,充分考虑到学生的思维过程,充分利用学生已学的知识,利用动手,演示,观看录象和画图等方式,充分调动学生的积极性,充分激发学生本身的潜力,使比较抽象的地理知识转化为学生本身容易理解并可以推导的知识。教学流程高考学习网-中国最大高考学习网站Gkxx.com|我们负责传递知识!习1教师活动学生活动设计意图创设情境引入投影地貌图片,用设问的方式引入新课:为什么地表是起伏不平的?是什么力量促使地表形态在不断地变化着?学生观看图片,思考老师提出的问题激发学生的好奇心,引导学生积极思考活动学习内力作用的概念,并明确地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式。播放三段视频:喜马拉雅山不断抬升、地震、火山。学生思考:这些或缓慢,或激烈的地壳运动,能量来自哪里?学生观看视频录像,学生思考后回答:来自地球内部-内力作用。主要是放射性元素衰变产生的热能。解决疑问,点拔思维一.内力作用播放一段有关内力作用的介绍。学生思考:①内力作用的表现形式包括哪几种?②内力的三种表现形式中,哪种对地表的影响最大?教师小结:内力作用包括了地壳运动、岩浆活动、变质作用。其中,变质作用主要发生在地壳深处、不能直接塑造地表形态,岩浆也只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。因此在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要作用方式学生思考引导学生探究活动学习地壳运动两种形式:学生看课本P74案例1:喜马拉雅山形成和课本P75活动题后思考问题:⑴喜马拉雅山上升的原因?⑵那不勒斯海岸地壳的运动方向有几种?地...