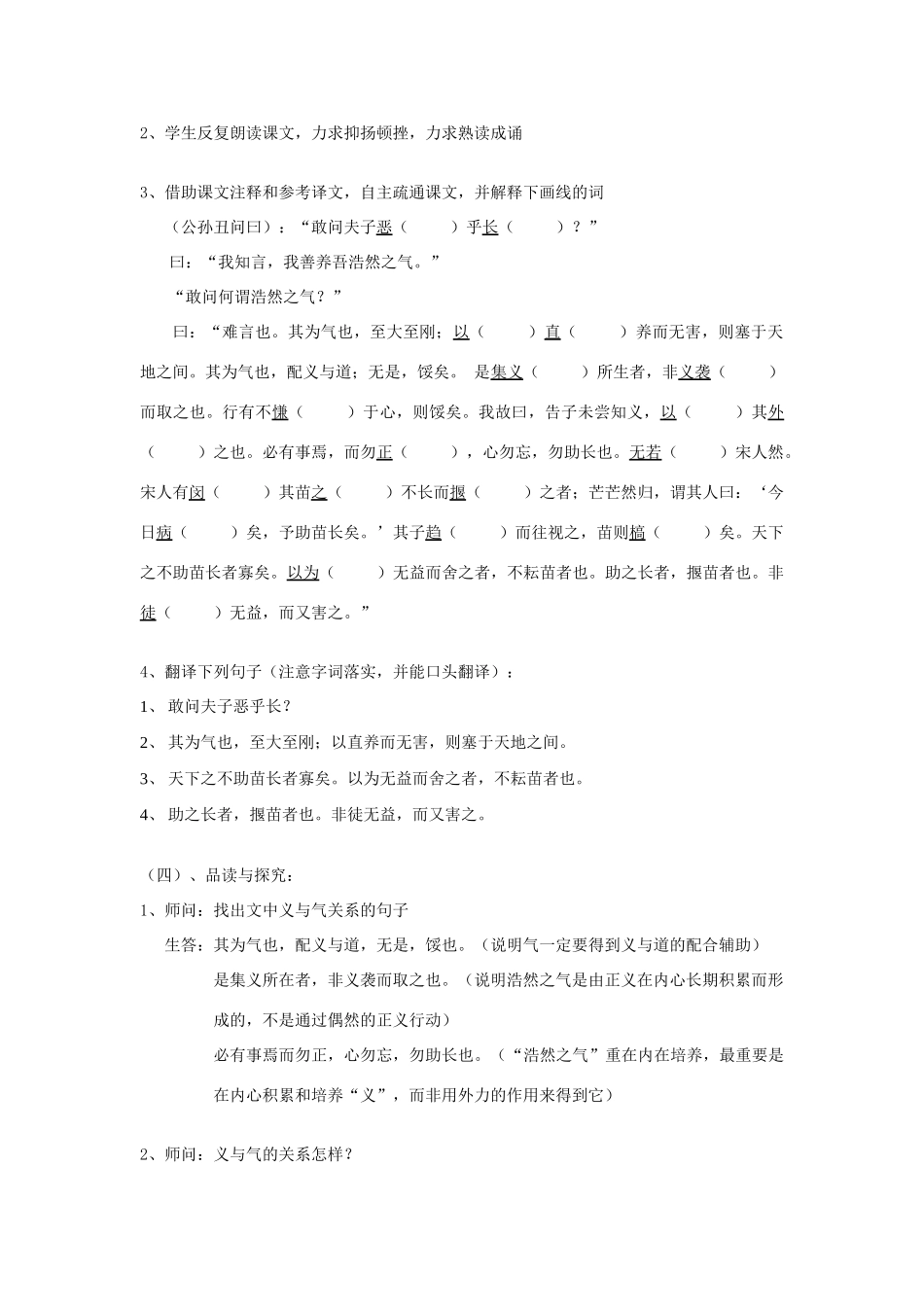

我善养吾浩然之气一、教学目标:1、知识目标:熟练掌握文段中的重要实词和虚词2、能力目标:理解什么是“浩然之气”以及如何形成“浩然之气”3、情感目标:培养学生自觉形成“浩然之气”二、教学重点:熟练掌握文段中的重要实词和虚词三、教学难点:理解什么是“浩然之气”以及如何形成“浩然之气”培养学生自觉形成“浩然之气”四、教学方法:1:诵读法2:合作探究法五、教学课时:一课时六、教学过程(一)导入:在我国历史上,有一位民族英雄文天祥,当他被囚禁在牢狱当中,写下了一首著名的《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。……时穷节乃见,一一垂丹青……”但也许大家还不知道,文天祥歌咏的这种浩然正气是孟子首倡的。(二)常识介绍:孟子(约前372~前289年),名轲,字子舆,邹(山东)人,战国时期的思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,后世常以“孔孟”并称。他生活在战国中期,政治上主张“民为贵,君为轻”,提倡“仁政”。其言论和行动的记载,保留在《孟子》一书中。此书不仅是儒家的重要学术著作,也是极富特色的散文专集。对后世散文家韩愈、柳宗元、苏轼等影响很大。(三)讲解全文1、教师范读全文,学生为下列加点字注音恶乎长充塞气馁慊闵揠苗助长槁多寡耕耘2、学生反复朗读课文,力求抑扬顿挫,力求熟读成诵3、借助课文注释和参考译文,自主疏通课文,并解释下画线的词(公孙丑问曰):“敢问夫子恶()乎长()?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。其为气也,至大至刚;以()直()养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁矣。是集义()所生者,非义袭()而取之也。行有不慊()于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以()其外()之也。必有事焉,而勿正(),心勿忘,勿助长也。无若()宋人然。宋人有闵()其苗之()不长而揠()之者;芒芒然归,谓其人曰:‘今日病()矣,予助苗长矣。’其子趋()而往视之,苗则槁()矣。天下之不助苗长者寡矣。以为()无益而舍之者,不耘苗者也。助之长者,揠苗者也。非徒()无益,而又害之。”4、翻译下列句子(注意字词落实,并能口头翻译):1、敢问夫子恶乎长?2、其为气也,至大至刚;以直养而无害,则塞于天地之间。3、天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也。4、助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。(四)、品读与探究:1、师问:找出文中义与气关系的句子生答:其为气也,配义与道,无是,馁也。(说明气一定要得到义与道的配合辅助)是集义所在者,非义袭而取之也。(说明浩然之气是由正义在内心长期积累而形成的,不是通过偶然的正义行动)必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长也。(“浩然之气”重在内在培养,最重要是在内心积累和培养“义”,而非用外力的作用来得到它)2、师问:义与气的关系怎样?生答:气一定要有“义”和“道”的辅助配合,要在内心长期积累,不要停止,不要忘记。内心真正有了“义”,才可能有浩然之气。(五)课外作业:1、熟读全文,理解孟子所说浩然之气2、回想历史上有哪些具有浩然之气的人物,以“我看”写一篇800字以上的作文(六)反思掌握一些重点字词的运用;培养了学生的“浩然之气”。