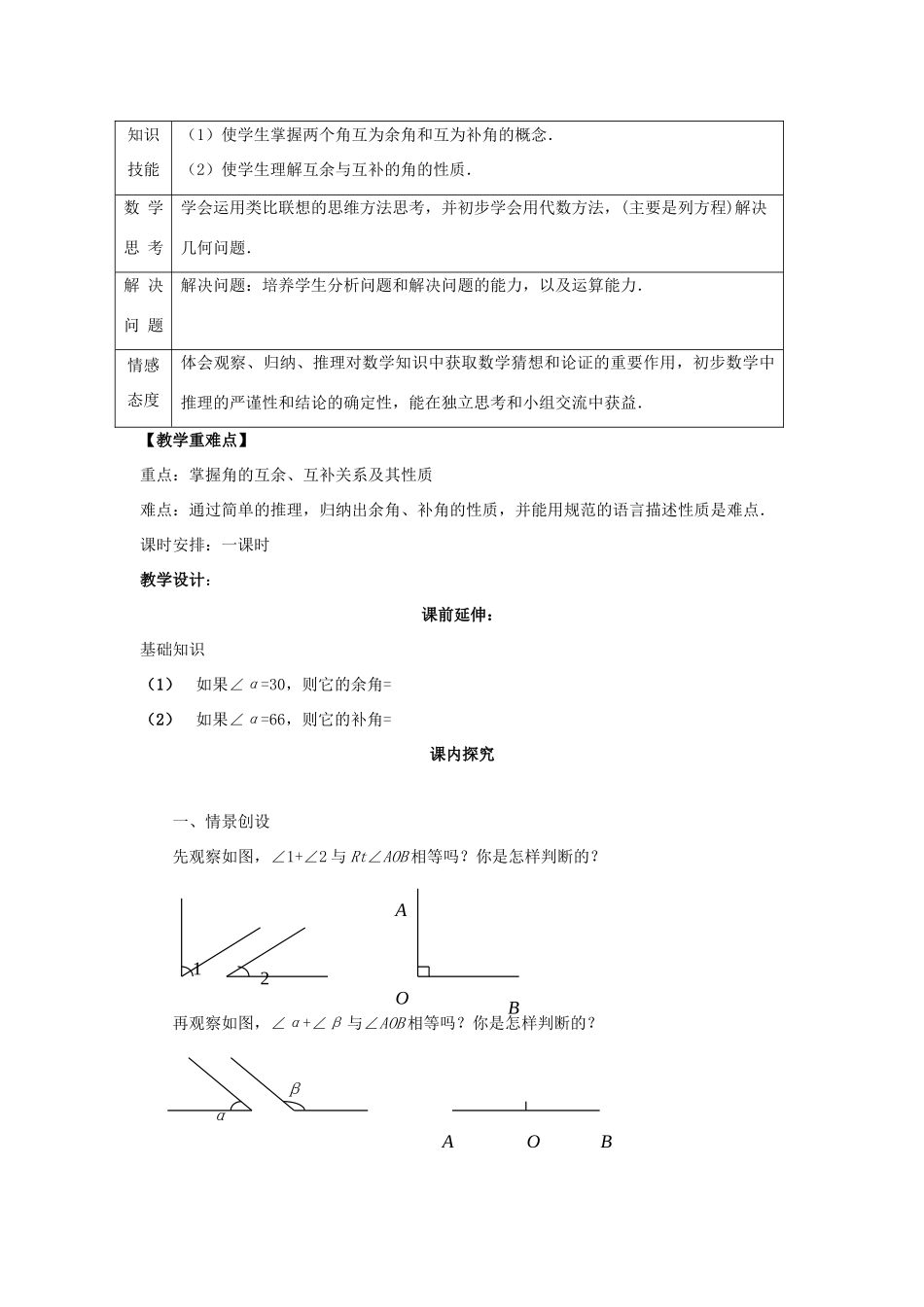

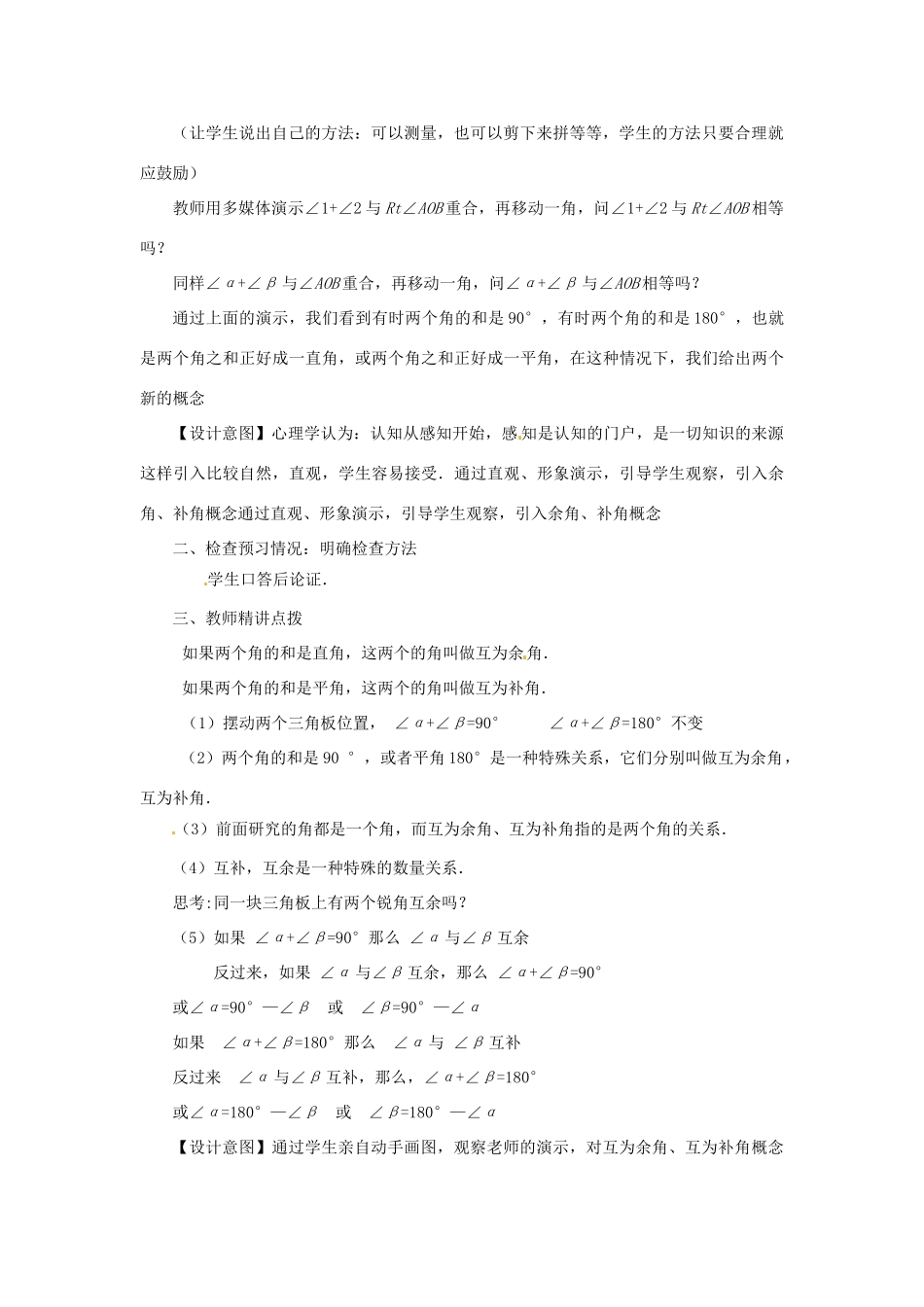

课案(教师用)4.3.3余角和补角(新授课)【理论支持】“数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上.教学应激发学生的学习积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中获得广泛的数学活动经验.学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者.”基于以上理念,我们必须改革课堂教学中教师始终“讲”、学生被动“听”的局面,充分相信学生,把学习的主动权交给学生,充分调动学生的学习积极性.本课内容是在学生对简单的立体图形有所了解的基础上,将立体图形抽象成平面图形,在整章中具有承前启后的作用.教材从生活中的实际问题出发,让学生感知生活、发挥想像力,调动学生自主探索的积极性,培养学生的观察、动手操作及合作交流的能力,体验数学知识来源于生活.本节课试图让学生建构立体图形与平面图形之间的联系,能够把立体图形转化成为平面图形,并用平面图形来表示立体图形.这一思想方法不仅是初中数学学习的重点,而且对培养学生的数学素养具有重要意义以瑞士儿童心理学家皮亚杰为代表的建构主义学习理论认为,学习者的知识是在一定情境下,借助于他人的帮助,如人与人之间的协作、交流、利用必要的信息等等,通过意义的建构而获得的.因此,学习是一个积极主动的建构过程;知识是个人经验的合理化,而不是说明世界的真理;知识是商谈出来的;学习者的建构是多元化的.因此,建构主义学习理论强调教学必须以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识在原有经验基础上的意义生成,要求教师由知识的传授者、灌输者转变成为学生主动建构知识的帮助者、促进者,学生学习的合作者.教学过程中贯穿了一条“创设情境,引出新知—观察探究,突破难点”的线索,使学生真正成为学习的主人.在师生交流合作中营造互动的氛围,让学生积极主动地参与教学的整个过程,使他们的学习态度、情感意志和个性品质等都得到不同程度的提高.【教学目标】知识技能(1)使学生掌握两个角互为余角和互为补角的概念.(2)使学生理解互余与互补的角的性质.数学思考学会运用类比联想的思维方法思考,并初步学会用代数方法,(主要是列方程)解决几何问题.解决问题解决问题:培养学生分析问题和解决问题的能力,以及运算能力.情感态度体会观察、归纳、推理对数学知识中获取数学猜想和论证的重要作用,初步数学中推理的严谨性和结论的确定性,能在独立思考和小组交流中获益.【教学重难点】重点:掌握角的互余、互补关系及其性质难点:通过简单的推理,归纳出余角、补角的性质,并能用规范的语言描述性质是难点.课时安排:一课时教学设计:课前延伸:基础知识(1)如果∠α=30,则它的余角=(2)如果∠α=66,则它的补角=课内探究一、情景创设先观察如图,∠1+∠2与Rt∠AOB相等吗?你是怎样判断的?再观察如图,∠α+∠β与∠AOB相等吗?你是怎样判断的?12AOBαβAOB(让学生说出自己的方法:可以测量,也可以剪下来拼等等,学生的方法只要合理就应鼓励)教师用多媒体演示∠1+∠2与Rt∠AOB重合,再移动一角,问∠1+∠2与Rt∠AOB相等吗?同样∠α+∠β与∠AOB重合,再移动一角,问∠α+∠β与∠AOB相等吗?通过上面的演示,我们看到有时两个角的和是90°,有时两个角的和是180°,也就是两个角之和正好成一直角,或两个角之和正好成一平角,在这种情况下,我们给出两个新的概念【设计意图】心理学认为:认知从感知开始,感知是认知的门户,是一切知识的来源这样引入比较自然,直观,学生容易接受.通过直观、形象演示,引导学生观察,引入余角、补角概念通过直观、形象演示,引导学生观察,引入余角、补角概念二、检查预习情况:明确检查方法学生口答后论证.三、教师精讲点拨如果两个角的和是直角,这两个的角叫做互为余角.如果两个角的和是平角,这两个的角叫做互为补角.(1)摆动两个三角板位置,∠α+∠β=90°∠α+∠β=180°不变(2)两个角的和是90°,或者平角180°是一种特殊关系,它们分别叫做互为余角,互为补角.(3)前面研究的角都是一个角,而互为余角、互为补角指的是两个角的...