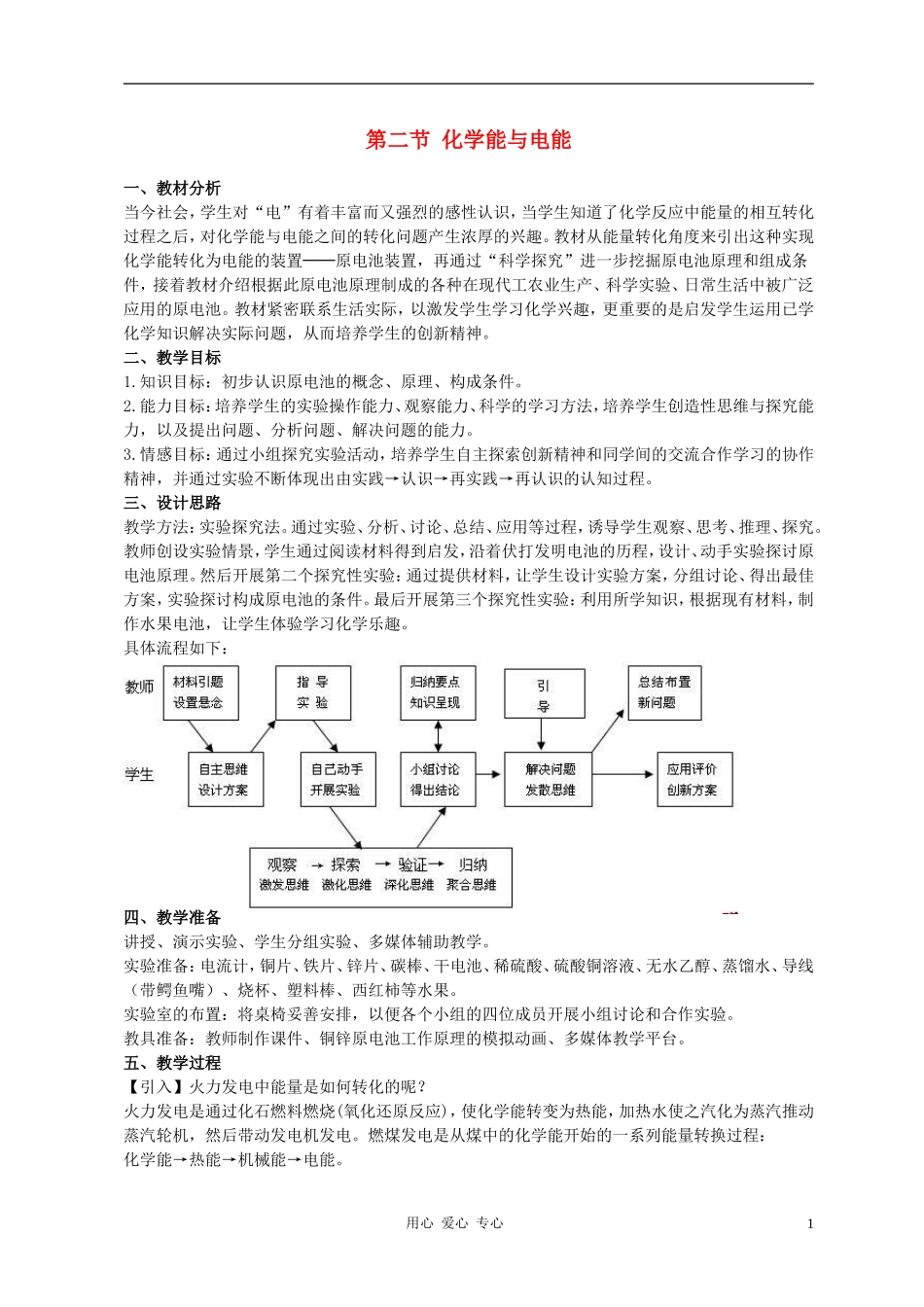

第二节化学能与电能一、教材分析当今社会,学生对“电”有着丰富而又强烈的感性认识,当学生知道了化学反应中能量的相互转化过程之后,对化学能与电能之间的转化问题产生浓厚的兴趣。教材从能量转化角度来引出这种实现化学能转化为电能的装置──原电池装置,再通过“科学探究”进一步挖掘原电池原理和组成条件,接着教材介绍根据此原电池原理制成的各种在现代工农业生产、科学实验、日常生活中被广泛应用的原电池。教材紧密联系生活实际,以激发学生学习化学兴趣,更重要的是启发学生运用已学化学知识解决实际问题,从而培养学生的创新精神。二、教学目标1.知识目标:初步认识原电池的概念、原理、构成条件。2.能力目标:培养学生的实验操作能力、观察能力、科学的学习方法,培养学生创造性思维与探究能力,以及提出问题、分析问题、解决问题的能力。3.情感目标:通过小组探究实验活动,培养学生自主探索创新精神和同学间的交流合作学习的协作精神,并通过实验不断体现出由实践→认识→再实践→再认识的认知过程。三、设计思路教学方法:实验探究法。通过实验、分析、讨论、总结、应用等过程,诱导学生观察、思考、推理、探究。教师创设实验情景,学生通过阅读材料得到启发,沿着伏打发明电池的历程,设计、动手实验探讨原电池原理。然后开展第二个探究性实验:通过提供材料,让学生设计实验方案,分组讨论、得出最佳方案,实验探讨构成原电池的条件。最后开展第三个探究性实验:利用所学知识,根据现有材料,制作水果电池,让学生体验学习化学乐趣。具体流程如下:四、教学准备讲授、演示实验、学生分组实验、多媒体辅助教学。实验准备:电流计,铜片、铁片、锌片、碳棒、干电池、稀硫酸、硫酸铜溶液、无水乙醇、蒸馏水、导线(带鳄鱼嘴)、烧杯、塑料棒、西红柿等水果。实验室的布置:将桌椅妥善安排,以便各个小组的四位成员开展小组讨论和合作实验。教具准备:教师制作课件、铜锌原电池工作原理的模拟动画、多媒体教学平台。五、教学过程【引入】火力发电中能量是如何转化的呢?火力发电是通过化石燃料燃烧(氧化还原反应),使化学能转变为热能,加热水使之汽化为蒸汽推动蒸汽轮机,然后带动发电机发电。燃煤发电是从煤中的化学能开始的一系列能量转换过程:化学能→热能→机械能→电能。用心爱心专心1其中,燃烧(氧化还原反应)是使化学能转换为电能的关键。火力发电的好处:投资较少,建厂快,技术成熟,安全性能较高,原料较充分。火力发电的弊病:对环境污染较重,所需原料是有限的不可再生的化石燃料,能源利用率低。火力发电的这些缺点催生了新的电能发生装置,能不能找到一种装置能把化学能直接转化成电能呢?【板书】第二节《化学能与电能》【阅读材料】《科学史话伏打与电池的发明(一)》1780年意大利著名生物学家伽伐尼在解剖青蛙时发现,已死去的青蛙竟然发生了抽搐。伽伐尼做了如下实验:实验1:用一枝铜钩插入死青蛙的脊髓中,再挂在铁栏杆上,当青蛙腿碰到铁栏杆时,就发生颤抖。实验2:将青蛙放到铜制的解剖盘里,当解剖刀接触蛙腿时,蛙腿发生抽搐。他根据实验得出:青蛙自身肌肉和神经里的“生物电”是导致抽搐的原因。1791年,伽伐尼发表了《论肌肉中的生物电》论文,引起广泛关注。善于质疑的意大利物理学家伏打,提出了疑问:为什么只有青蛙腿和铜器和铁器接触时才发生抽搐?为此,他做了如下实验:实验1:将青蛙腿放在铜盘里,用解剖刀去接触,蛙腿抽搐。实验2:将青蛙腿放在木盘里,用解剖刀去接触,蛙腿不动。经过一番研究,伏打用实验推翻了伽伐尼的结论,他发现两种活泼性不同的金属同时接触蛙腿,蛙腿就会抽搐,蛙腿只是起了显示电流通过的作用,所谓特殊的“动物电”是不存在的。【提出问题】联想到肌肉、神经类似于能导电的电解质的溶液,那么,电解质溶液与活泼性不同的金属作用会不会产生电流呢?请先做以下尝试:【安排学生实验】实验1观察记录结论(小组讨论)将锌片和铜片平行插入稀硫酸溶液中,观察现象;锌片表面有气泡生成铜片面有无泡生成Zn+2H+=Zn2++H2铜不能与稀硫酸反应再使锌片和铜片接触,观察实验现象。铜片也有气泡生成为什么铜片...