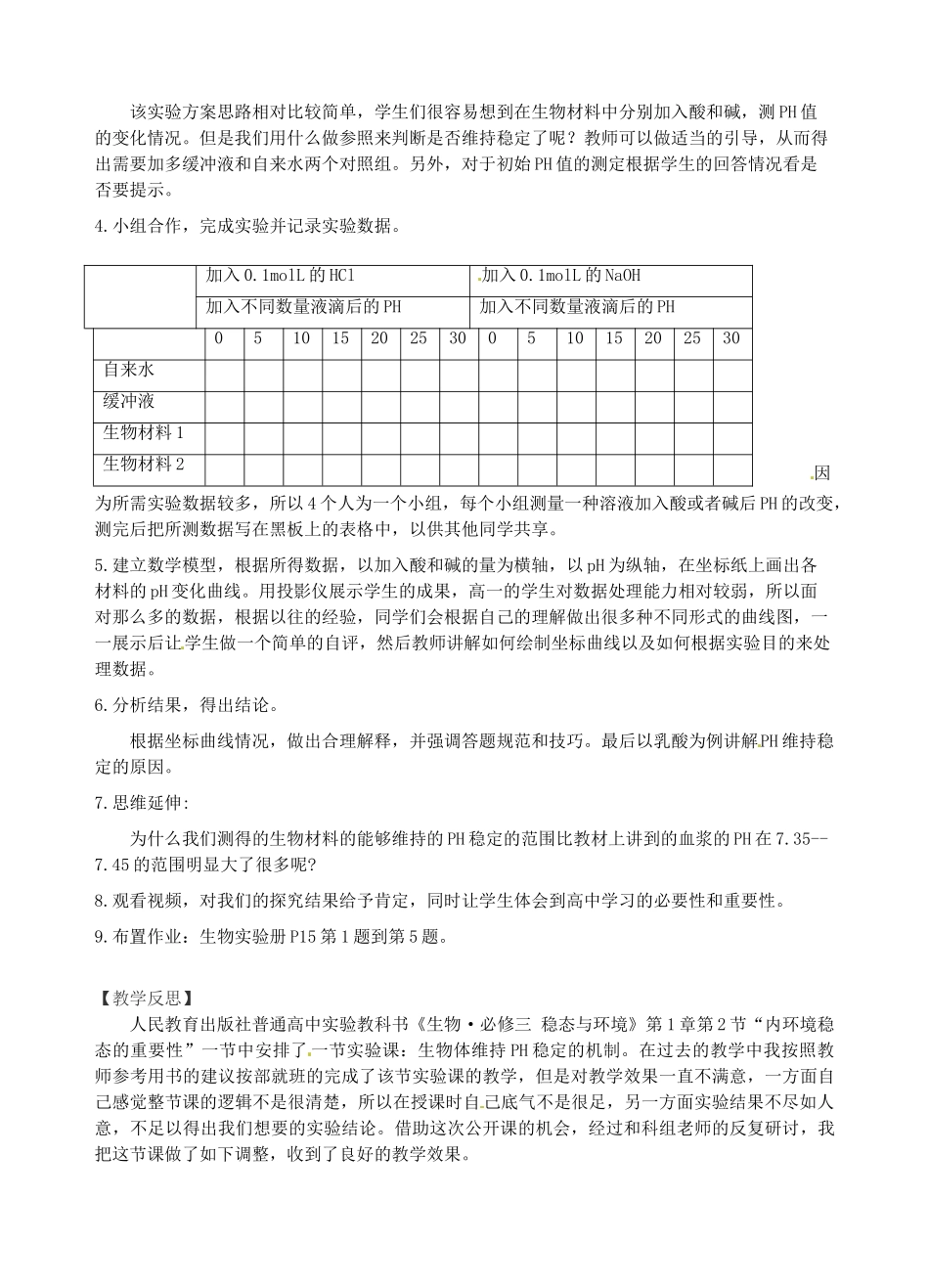

广东省佛山市第一中学高中生物生物体维持PH稳定的机制实验教学设计与反思新人教版必修3【教学目标】知识目标:1.学会绘制坐标曲线。2.尝试对实验结果进行简单的分析。3.进一步熟悉探究性实验的一般步骤。能力目标:1.运用所学知识,分析和解释、解决生活中的问题2.通过完成探究实验,提高统计数据、处理数据和分析数据的能力。3.通过构建数学模型,提高图形间的转换能力。情感目标:1.通过理论联系实际的实验探究,激发学习生命科学的兴趣,养成乐于探索、勤于思考、善于合作的精神并养成实验探究的习惯。2.通过学习,引导学生关注自身和他人的健康问题,形成自我保健和关爱他人的意识。【重点难点】教学重点:1.根据实验数据绘制坐标曲线2.分析实验结果,做出合理解释教学难点:分析实验结果,做出合理解释【教学准备】1.准备实验材料、器具。0.1mol/LNaOH、0.1mol/LHCl、PH=7的磷酸缓冲液、肝脏研磨液、鸡蛋清、蒸馏水、玻璃棒、烧杯、PH传感器。2.多媒体课件。【教学过程】1.创设情境,引出探究课题播放视频内容是近年来很多所谓的专家和营养学家经常为大家灌输的酸性体质和碱性体质之说。通过创设贴近生活的具体情境,激发学生的学习兴趣,然后让学生就视频中提到的问题,谈谈他们的看法。根据学生的发言情况,简单总结后自然过渡到本堂课主题,生物体能否维持自身的PH稳定。实验题目:探究生物体能否维持PH稳定2.根据所学知识,作出假设内环境中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,当机体运动产生大量酸或碱,内环境中缓冲物质就分别对应地与之反应,加以调节,可使内环境中酸碱度在一定范围内不会发生很大变化,从而维持在相对稳定的状态。3.设计实验方案该实验方案思路相对比较简单,学生们很容易想到在生物材料中分别加入酸和碱,测PH值的变化情况。但是我们用什么做参照来判断是否维持稳定了呢?教师可以做适当的引导,从而得出需要加多缓冲液和自来水两个对照组。另外,对于初始PH值的测定根据学生的回答情况看是否要提示。4.小组合作,完成实验并记录实验数据。因为所需实验数据较多,所以4个人为一个小组,每个小组测量一种溶液加入酸或者碱后PH的改变,测完后把所测数据写在黑板上的表格中,以供其他同学共享。5.建立数学模型,根据所得数据,以加入酸和碱的量为横轴,以pH为纵轴,在坐标纸上画出各材料的pH变化曲线。用投影仪展示学生的成果,高一的学生对数据处理能力相对较弱,所以面对那么多的数据,根据以往的经验,同学们会根据自己的理解做出很多种不同形式的曲线图,一一展示后让学生做一个简单的自评,然后教师讲解如何绘制坐标曲线以及如何根据实验目的来处理数据。6.分析结果,得出结论。根据坐标曲线情况,做出合理解释,并强调答题规范和技巧。最后以乳酸为例讲解PH维持稳定的原因。7.思维延伸:为什么我们测得的生物材料的能够维持的PH稳定的范围比教材上讲到的血浆的PH在7.35--7.45的范围明显大了很多呢?8.观看视频,对我们的探究结果给予肯定,同时让学生体会到高中学习的必要性和重要性。9.布置作业:生物实验册P15第1题到第5题。【教学反思】人民教育出版社普通高中实验教科书《生物·必修三稳态与环境》第1章第2节“内环境稳态的重要性”一节中安排了一节实验课:生物体维持PH稳定的机制。在过去的教学中我按照教师参考用书的建议按部就班的完成了该节实验课的教学,但是对教学效果一直不满意,一方面自己感觉整节课的逻辑不是很清楚,所以在授课时自己底气不是很足,另一方面实验结果不尽如人意,不足以得出我们想要的实验结论。借助这次公开课的机会,经过和科组老师的反复研讨,我把这节课做了如下调整,收到了良好的教学效果。加入0.1molL的HCl加入0.1molL的NaOH加入不同数量液滴后的PH加入不同数量液滴后的PH051015202530051015202530自来水缓冲液生物材料1生物材料2一、实验课题的改变教材对本实验的安排是一节常规的实验操作课,题目是:“生物体维持PH稳定的机制”。笔者将其改为一项探究实验活动,题目为“探究生物体能否维持PH稳定”。主要基于以下几点考虑:首先,教材中的实验安排说明了材料用具、方法步骤等,由学生按照提...