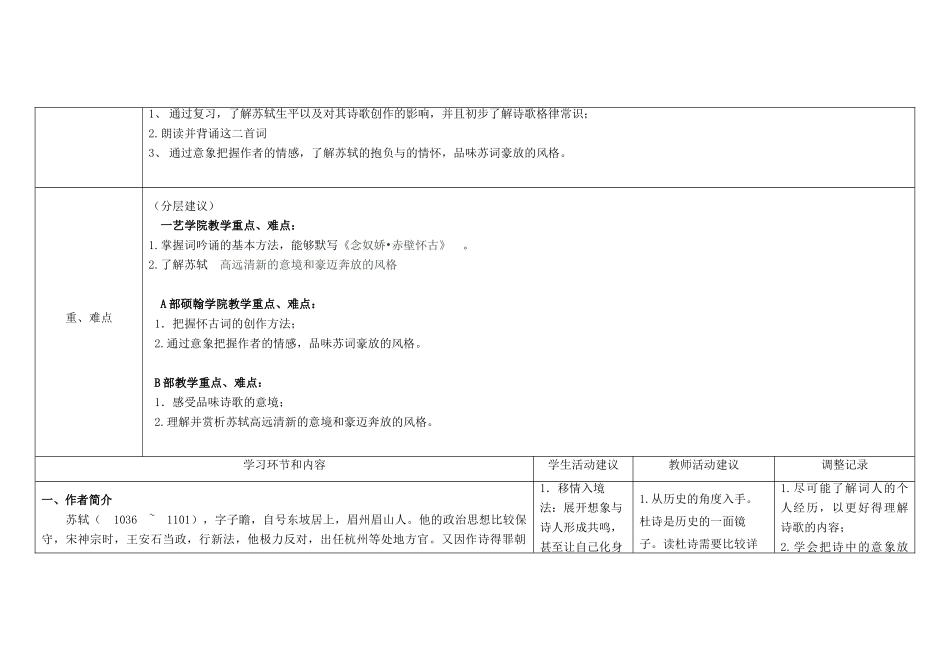

苏轼词两首课题苏轼词两首课时2考点、知识点1.了解豪放宋词的风格特点,提高古典诗词的阅读鉴赏能力。2.了解苏轼的生平和思想,了解词的写作背景。3.了解作者渴望为国效力的思想与壮志未酬的苦闷,理解其“人生如梦”的思想感情。学习目标(分层建议)一艺学院1.了解作家生平、作品风格、诗歌的创作背景和创作目的。2.掌握词吟诵的基本方法,能够默写;《念奴娇•赤壁怀古》3.整体感知诗歌的感情基调,借助联想、想象,抓住诗歌的意象、意境。A部硕翰学院教学1.通过复习,了解苏轼生平以及对其诗歌创作的影响,并且初步了解诗歌格律常识;2.朗读并背诵这二首词;3.把握情景交融的创作方法,熟悉律词的常识;4、通过意象把握作者的情感,了解苏轼的抱负与情怀,品味苏词豪放的风格。B部教学目标:1、通过复习,了解苏轼生平以及对其诗歌创作的影响,并且初步了解诗歌格律常识;2.朗读并背诵这二首词3、通过意象把握作者的情感,了解苏轼的抱负与的情怀,品味苏词豪放的风格。重、难点(分层建议)一艺学院教学重点、难点:1.掌握词吟诵的基本方法,能够默写《念奴娇•赤壁怀古》。2.了解苏轼高远清新的意境和豪迈奔放的风格A部硕翰学院教学重点、难点:1.把握怀古词的创作方法;2.通过意象把握作者的情感,品味苏词豪放的风格。B部教学重点、难点:1.感受品味诗歌的意境;2.理解并赏析苏轼高远清新的意境和豪迈奔放的风格。学习环节和内容学生活动建议教师活动建议调整记录一、作者简介苏轼(1036~1101),字子瞻,自号东坡居上,眉州眉山人。他的政治思想比较保守,宋神宗时,王安石当政,行新法,他极力反对,出任杭州等处地方官。又因作诗得罪朝1.移情入境法:展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身1.从历史的角度入手。杜诗是历史的一面镜子。读杜诗需要比较详1.尽可能了解词人的个人经历,以更好得理解诗歌的内容;2.学会把诗中的意象放廷,被捕入狱,贬为黄州团练副使。宋哲宗时,旧党当权,召还为翰林学士;新党再度秉政后,又贬惠州,远徙琼州,后死于常州。苏轼的词意境和风格都比前人提高一步。他作词不纠缠于男女之间的绮靡之情,也不喜欢写那些春愁秋恨的滥调,一扫晚唐五代以来文人词的柔靡纤细的气息,创造出高远清新的意境和豪迈奔放的风格。苏轼的词强烈地反映着入世和出世的世界观的矛盾。他政治上长期失意,一生经历坎坷不平,但仍能保持乐观豪迈的精神,不时发出健旺爽朗的笑声;另一方面作者在达观潇洒的风度里潜伏着一种浓厚的,逃避现实追求解脱的老庄思想,用来寄托自己对政治现实不满的心情。《念奴娇•赤壁怀古》是苏轼谪居黄州游赤壁时写的。这时作者47岁,自觉功名事业还没有成就,就借怀古以抒发自己的怀抱。二、教材分析这首词历来被视为豪放派的代表作,应读得铿锵有力,表现出作者对历史上这场战争的向往和对英雄的景仰;最后的感慨语尽管含有消极情绪,也应读得洒脱,不要当作低调处理。词的上阙侧重写景,叙事,下阕侧重抒情。三、学情分析1.中国是一个诗的国度,源远流长的中国古代诗歌到了唐代出现了前所未有的繁荣学生对唐诗的知晓度非常高,也有了一定的积累;对“诗圣”的杜甫也是非常熟悉可以尽量调动学生积极性,让他们自读体会;2.不少同学在学习古诗时只重背诵,不注意对其艺术手法和思想内容的探究因此,在教学中,要引导学生学会初步鉴赏古诗,感受诗歌的艺术魅力。【课标依据】1.阅读优秀作品,品味语言,感受其思想、艺术魅力,发展想像力和审美力具有良好的现代汉为诗人,体味诗人所思所想所感;2.意象分析法:抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感;3.知人论世法:能尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况;4.学生积累并识记:(1)咏史怀古诗中的常见意象A.前代的都城:咸阳、长安、金陵、姑苏、洛阳、汴京B.发生过重大事件的地点:骊细地了解诗人的经历和历史背景。对诗人生平有了总体印象后再了解每首诗的具体背景,方可深入理解诗的内容。这就是人们常说的“知人论世”的读书方法。2.在诵读中进入诗的意境。成诵是鉴赏的起步,又是进一步鉴赏的前提,特别是短诗(包括律诗和绝句),要养成背诵的习...